سلطة الاحتلال البريطانية تفتح ميناء حيفا أمام هجرة اليهود إلى فلسطين،21 تموز / يوليو 1933 م،

سلطة الاحتلال البريطانية تفتح ميناء حيفا أمام هجرة اليهود إلى فلسطين،21 تموز / يوليو 1933 م،

.■ موجات الهجرة اليهودية إلى فلسطين ( 1882 - 1944)

.■ الموجة الأولى

.استغرقت الموجة الأولى السنوات من 1882 إلى 1903 تقريباً، وضمت عدداً يصل من 20 إلى 30 ألف مهاجر (بمعدل 1000 مهاجر كل عام). وقد جاءت الأكثرية الساحقة من المهاجرين من روسيا ورومانيا وبولندا (أي من يهود اليديشية)، وقد ارتبطت تلك الموجة بتعثُّر التحديث في تلك البلاد وصدور قوانين مايو، وقد تمت هذه الهجرة تحت رعاية جماعة أحباء صهيون والبيلو بتمويل المليونير روتشيلد. وكان الطابع الاجتماعي العام للمستوطنات التي أقاموها طابعاً رأسمالياً تقليدياً، حيث كان اليهود يمثلون «أرستقراطية زراعية مصغرة» يستغلون العمال من اليهود والعرب الذين يعملون بالأجر على السواء. ويبدو أن الأحوال قد ساءت جداً بهذه الجماعات، لذا كانوا من مؤيدي مشروع شرق أفريقيا الاستيطاني. كما أن اليهود المتدينين الذين كانوا يقيمون في فلسطين من قبل (في ما يُطلَق عليه «اليشوف القديم»)

.لم يرحبوا بهم بسبب سلوكهم العدواني تجاه اليهود العرب، ولإثارتهم المشاكل بين الأقلية اليهودية والأغلبية العربية. وكان من أسباب سخط اليهود المتدينين استخدام المهاجرين اللغة العبرية في حديثهم اليومي الدنيوي (فقد كانت العبرية حسب التصور الديني لغة دينية وحسب). كما أثارت مشكلة دينية في سنة شميطاه المفروض فيها إراحة الأرض المقدَّسة وعدم زرعها. ومما هو جدير بالذكر أن عدد اليهود الذين هاجروا إلى الولايات المتحدة في تلك الفترة كان أكثر من نصف مليون، أي إن عدد المهاجرين إلى فلسطين كان حوالى 2% من مجموع المهاجرين اليهود عامة.

.■ الموجة الثانية

استغرقت الموجة الثانية السنوات من 1904 إلى 1914 تقريباً، وضمّت عدداً يتراوح بين 35 و40 ألفاً من اليهود (بمعدل 3000 مهاجر سنوياً) معظمهم من العمال الروس. وقد ارتبطت تلك الموجة تاريخياً بالاضطرابات السياسية التي سادت روسيا بعد هزيمتها على يد اليابان. وينحدر معظم أعضاء هذه الموجة من أصول يديشية، وقد كانوا يعيشون في مدن صغيرة (شتتل)، الأمر الذي ترك أثره في تفكيرهم وتصوراتهم. ومما يُذكر أن أفراد الصفوة الحاكمة في «إسرائيل» (بن غوريون وإشكول) كانوا أعضاء في الموجة الثانية.

ويتميَّز أعضاء هذه الموجة بأنهم حَمَلة أفكار الصهيونية العمالية (كما عبَّر عنها سيركين وبوروخوف): المطالبة بالاعتماد على الذات، ممارسة العمل اليدوي، وإبراز الهوية اليهودية. وقد ترجمت هذه الأفكار نفسها في شكل مؤسسات عسكرية زراعية استيطانية مثل الكيبوتس، وفي شكل الإصرار على التحدث بالعبرية (التي كانوا لا يعرفونها لأنهم كانوا يتحدثون اليديشية) وعلى فلكلور يهود اليديشية الذين كانوا يعتبرونه التراث اليهودي. وبينما اعتمد أعضاء الموجة الأولى على الفلاحين العرب ولم يقووا على الاستمرار دون معاونة المليونير اليهودي روتشيلد، نجد أن أعضاء الموجة الثانية (أصحاب فكرة اقتحام الأرض والعمل) كانوا يعتبرون فلسطين بمنزلة ملجأ وحسب، بل بمنزلة قاعدة استراتيجية لتنفيذ المشروع الصهيوني.

وجدير بالملاحظة أن عدد اليهود الذين تركوا روسيا القيصرية وبولندا والنمسا ورومانيا في الفترة من عام 1882 - 1914 (التي تغطي الموجتين الأولى والثانية) بلغوا أربعة ملايين، فيما كان عدد اليهود في فلسطين عشية الحرب العالمية الأولى 90.000 وضمنهم أعضاء اليشوف القديم. وأثناء الحرب، هاجر أكثر من نصفهم إلى الولايات المتحدة (وكان من بينهم مؤلف نشيد هاتيكفاه، نشيد الحركة الصهيونية والدولة الصهيونية في ما بعد).

■ الموجة الثالثة

تُعَدُّ الموجة الثالثة استمراراً لسابقتها (وكانت تضم بين أعضائها غولدا مائير) وقد استغرقت السنوات من 1919 إلى 1923 تقريباً (لم تكن هناك هجرة أثناء الحرب)، وضمت حوالى 35 ألف يهودي غالبيتهم من روسيا وبولندا من أبناء الطبقة العاملة ممن كانوا متأثرين بالفكر الاشتراكي والتعاوني فأسسوا الكيبوتسات والهستدروت. وجدير بالذكر أن الزيادة النسبية في هذه الموجة تعود إلى أن الولايات المتحدة كانت قد أخذت في تطبيق نظام النصاب بالإنجليزية: كوتا quota)) أو العدد المصرح به لأعضاء فئة اجتماعية أو قومية ما بالهجرة، وهذا ما جعل أبواب الولايات المتحدة مغلقة نسبياً. وقد أسَّس أعضاء هذه الموجة جماعة الحارس الفتي. وبانتهاء الموجة الثالثة نجد أن عدد اليهود الذين قرروا الهجرة إلى فلسطين لم يزد على 80 ألفاً من مجموع يهود العالم البالغ عددهم آنئذ 15 مليوناً، وهذا مع الأخذ في الاعتبار أن الفترة من 1920 إلى 1924 شهدت نزوح 12% من المستوطنين عن فلسطين.

■ الموجة الرابعة:

وتُسمَّى أيضاً هجرة جرابسكي (نسبة إلى رئيس وزراء بولندا المعروف بمعاداته لليهود واليهودية) وقد استغرقت هذه الموجة السنوات من 1924 إلى 1931 تقريباً، وضمت حوالى 82 ألف يهودي غالبيتهم من روسيا وبولندا. وكان الطابع الغالب على تلك الموجة أن أفرادها كانوا من البورجوازية الصغيرة أو كانوا رأسماليين أُمِّمت أموالهم «رأسماليون دون رأسمال» فكانوا مجموعة من صغار التجار أو «بروليتاريا الطبقات الدنيا»، كما كان يحلو لأرلوزوروف تسميتهم. ولعل أصولهم البورجوازية الصغيرة وعزوفهم عن العمل في الزراعة يفسّر سبب امتلاء تل أبيب فجأة بالحوانيت، بحيث أصبح يخص كل خمس عائلات حانوت. وكان وضعهم الاقتصادي السيئ يجعل منهم أداة ضغط على الحركة الصهيونية، وهو ما شكَّل أساساً لانتقاد جابوتنسكي للأسلوب المتدرج للحركة الصهيونية ومطالبته بإقامة الدولة اليهودية فوراً على كل أراضي فلسطين تحت الانتداب بالإضافة إلى الضفة الشرقية لنهر الأردن.

وقد هاجر معظم أعضاء الموجة الرابعة إلى فلسطين بغرض الربح الاقتصادي وبسبب التشدد في تطبيق نظام النصاب في الولايات المتحدة. وقد نزح عن فلسطين كثير منهم (أكثر من 33% من عدد المهاجرين حسب بعض التقديرات) بسبب سوء الأحوال الاقتصادية. وقد لاقى أعضاء هذه الموجة الكثير من الصعوبات من جانب أعضاء الموجات السابقة بسبب اختلاف الانتماء الاجتماعي.

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه بانتهاء الموجة الرابعة، بلغ عدد اليهود الموجودين في فلسطين 174 ألفاً وحسب (منهم 30 ألفاً من اليشوف القديم يمثلون 16% من عدد السكان). وهذا هو كل العدد الذي هاجر خلال مدة 50 عاماً، أي بمعدل 2500 يهودي كل عام من مجموع يهود العالم الذي بلغ آنذاك 16 مليوناً.

■ الموجة الخامسة:

واستغرقت الموجة الخامسة السنوات من 1932 إلى 1944 تقريباً وضمت حوالى 265 ألف يهودي، وهو أعلى رقم بلغته أفواج المهاجرين إبان الانتداب. وترتبط تلك الموجة باستيلاء النازيين على السلطة، ولذا كانت غالبية أعضائها من بولندا وألمانيا والنمسا وتشيكوسلوفاكيا، أي وسط أوروبا، بينما كان المهاجرون حتى الموجة الرابعة من شرقها.

وقد كان أعضاء هذه الموجة من الرأسماليين وأرباب المهن الحرة ذوي ثقافة عالية وكان بينهم 25.130 مهاجراً يحمل كل واحد منهم أكثر من ألف جنيه. وقد دخل فلسطين في عام 1935 وحده 6309 من هؤلاء الأثرياء. وقد أثر هذا في الحركة الصهيونية، فالتكوين الطبقي الجديد شد من أزر الصهاينة التصحيحيين باتجاههم الرأسمالي الفاشي. وقد وظَّف المهاجرون رؤوس أموالهم في فلسطين، وأدت ذلك إلى نمو كبير في الصناعة الصهيونية، وخصوصاً صناعات النسيج والصناعات الكيميائية والمعادن. كما نمت عملية إنتاج وتصدير الحمضيات نمواً كبيراً وتضاعف عدد المؤسسات الصناعية.

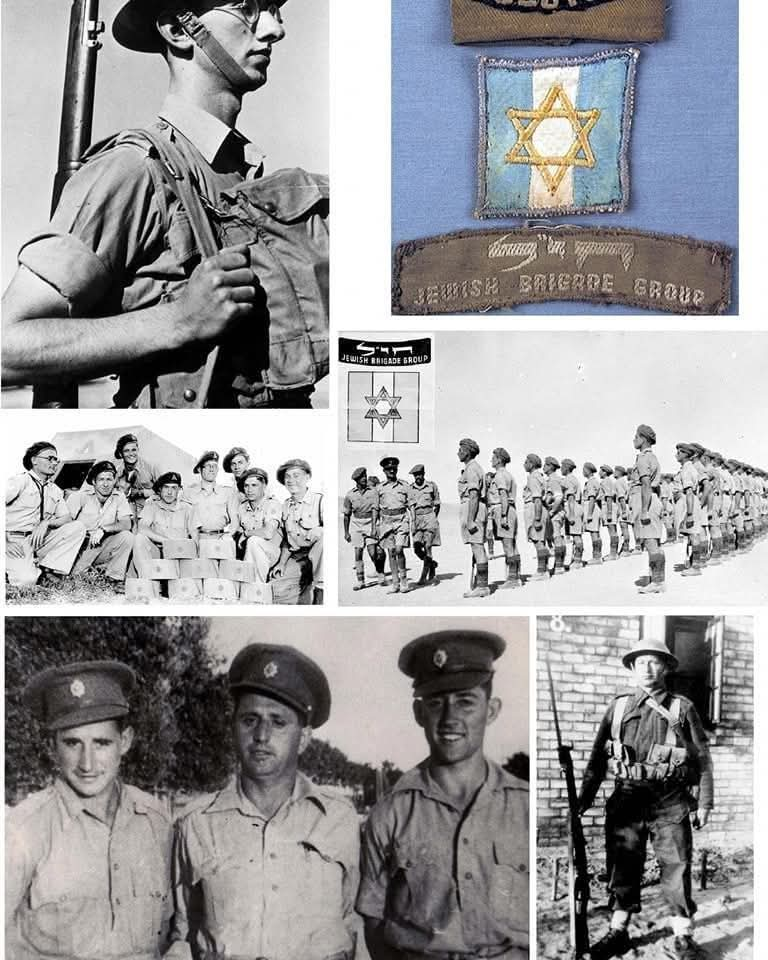

ومع الحرب العالمية الثانية وإغلاق أبواب المنافسة ضد البضائع الأجنبية أخذت الصناعة الصهيونية فرصتها التاريخية للتوسع والازدهار (كانت حصة الصناعة من الناتج الكلي للاقتصاد الصهيوني عام 1936 نحو 26%، ارتفعت هذه النسبة بتأثير الحرب حتى بلغت 41.3% عام 1945. ويُقال إن هذه الفترة هي التي شهدت تشييد البنية التحتية للكيان الصهيوني).

وقد استمرت الهجرة بعد ذلك، ووصل إلى فلسطين 192 ألف مهاجر، وجاء بعد الحرب العالمية مجموعة من 161 ألفاً معظمهم «مهاجرون غير شرعيين». ولعل من المفيد في هذا المضمار أن نذكر أن معظم من نجوا من معسكرات الاعتقال والإبادة لم يستوطن فلسطين وإنما شق طريقه إلى الولايات المتحدة أو إلى إحدى دول العالم الأخرى.

والملاحَظ أن هذه الموجات المتكررة أدت إلى إفساد البناء الاقتصادي الفلسطيني وإلى تحويل أعداد كبيرة من الفلاحين الفلسطينيين إلى عمال غير مؤهلين وإلى تفشِّي البطالة بينهم، لأن أبواب الصناعات الجديدة الصهيونية كانت موصدة دونهم. على عكس العمال في جنوب أفريقيا الذين كانوا يُقتَلعون من قراهم وقبائلهم ويُقذَف بهم في المدن أو على مقربة منها. ولكن الاقتصاد الجديد كان يستوعبهم، لأن الهجرة الأوروبية إلى جنوب أفريقيا كانت استيطانية ولم تكن إحلالية. وقد كانت انتفاضات الفلسطينيين المختلفة (وخصوصاً انتفاضة 1936) تعبيراً عن السخط العربي على الهجرة اليهودية.

ولا بدّ من الإشارة إلى أن الإحصاءات السابقة ليست على جانب كبير من الدقة، لأن الحركة الصهيونية (وإسرائيل من بعدها) تجعل أعداد المهاجرين إلى فلسطين أسراراً عسكرية تتلاعب بها حسبما يتفق مع أهوائها الإعلامية. فمثلاً نجدها أحياناً تضم أعداد السائحين والحجاج إلى إحصاءات المهاجرين، كما تتعمد إغفال ذكر عدد المهاجرين إلى خارج فلسطين أحياناً أخرى.

ومع هذا، يمكن القول أنّ عدد اليهود في فلسطين عام 1948 قد بلغ 649.623 يهودياً. ولو جمعنا هذا العدد في عائلات تتألف الواحدة منها من خمسة أشخاص لكان العدد 129.927 عائلة، بينما كانت الأملاك القومية اليهودية المشتراة حتى عام 1948 لا تتسع إلا لنحو 32.521 عائلة يهودية، أي إن هناك 97.406 من العائلات الفائضة عن القدرة الاستيعابية التي يُفتَرض وجودها في الأملاك الصهيونية وفقاً للحسابات التي أجراها الصهاينة أنفسهم. ومن هذا نستنتج أن الغرض الأساسي أو النتيجة الحتمية للهجرة اليهودية هو طرد الشعب الفلسطيني، أي إنها هجرة «إحلالية» بالضرورة، بل إن هذه الهجرة لا يمكن رؤيتها إلا بوصفها الترجمة السكانية للعنف الصهيوني (وقد احتل المهاجرون المنازل العربية التي تركها سكانها، بل كانوا يتسابقون عليها للحصول على المساكن الجيدة في الأحياء الجديدة. أما الذين وصلوا في مرحلة متأخرة، مثل اليهود الشرقيين، فقد حصلوا على منازل عربية عتيقة آيلة للسقوط).

◄ المصدر: د. عبد الوهاب المسيري، ج7، ص90، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية،