خيط الدّم ، الأفق المُدمّى

مثل معظم قرى الجليل المسروقة من وطنه، تمتد قرية جالين على السفح الغربي لجبل الجرمق الذي يشكّل مع سلسلة جبال لبنان الغربية الحدود الفاصلة بين لبنان والأرض الفلسطينية المحتلة، يحتضنها وادي القرن وتنام على ذراعه في دعةٍ وطمأنينة.

درجت أقدامه في مرابعها ومروجها، وزرع سيقانه في تربتها كعود الريحان صبيّاً. وشبّت قامته مع أشجار الزيتون فيها ينافسها التجذر والطول، وارتوى جسده من خرير وادي القرن، وفي مائه اغتسلت طفولته وصباه. مع عصافير الجليل زقزق وغرّد ومن ثم مات. ومع السنونو العائد إلى أوطانه حلّق في فضاءات الله الرحبة. وفي لياليها المقمرة كان في المغيب يترصّد الأقمار، ويرصفها علامات في دربه المجهول.

كان يحدّق في ليالي جالين المظلمة وهو صبيّ فيشعر برجفة خوف في أوصاله لا يعرف أسبابها ومصدرها. كان الافق الممتد أمامه ذراع غولٍ يحاول الإطباق عليه فيهرب منها بروحه، بينما تظل أقدامه مسمّرة في الأرض. كان كل ما في جالين يقتات من جسده. إنه عِشْق الإنسان للأرض؛ عشق من النوع القاتل المميت من دون رحمة.

حين تنطفئُ فوانيسُ الليل وتُطبقُ العتمةُ على الروح، يظلُّ وجهه دليل السائرين في ظلمته وروحه أغنيةً تخترق ستار الليل كمزامير الرعاةِ.

عبدالله محمود كلّم المولود في قرية جالين قضاء عكا، فلسطين عام 1928، فيها عاش ولم يفارقها إلا حين ووري جسده في التراب. عاش فيها «غريب» كامو، وكان «قحط بن جداب» عند مظفر النواب عارياً لا يملك شيئاً، ولا حتى حفنةً من تراب قريته. عرف الحزن صديقاً له وتعرّف إليه وهو في سن مبكرة، فعقد معه حلفاً أبديّاً، ظلّ وفياً لهذا الحلف حتى لحظات موته حين أحسّ به، هذا الزائر غير المرغوب بزيارته يصرخ في أذنيه، يدقّ الباب عليه، فأخبر مَن حوله بالزيارة غير المعلنة وغير المرّحب بها. افترش سجادته الصغيرة واستدار بوسادته صوب القبلة، وأغمض عينيه الإغماضة الأخيرة.

بكى عبدالله محمود حسن صالح كلّم أمَّه عليا في سن مبكرة، وذرف الدموع عليها، فعاش يتيماً مع شقيقه الأكبر فهد ووالده الذي بقي وفيّاً لزوجته؛ فلم يتزوج بأخرى حتى رحيله.

لم يمضِ وقت طويل حتى نعى شقيقه فهد الذي اغتالته قوات الاحتلال البريطاني عام 1945 فبكاه مرّ البكاء.

لم تستطع الأزمات ولا المحن أن تثني قامته؛ فظلّ منتصب القامة عالي الهمّة، ولا النوائب أن تنال من روحه وعزيمته، أو كبريائه، أو تبدّل في سلوكه وفي أخلاقه، بل ظلّ كما عرفه أهل قريته، رقيق الحواشي، زاخراً بالعاطفة، ليّناً ومتسامحاً، سهل العريكة، حلو الحديث، دمث الأخلاق، ليّن المشاعر رغم الحزن والخراب الذي في داخله.

كان يرى المستقبل سراباً أمامه كمن يقرأ الغيب، فيضرب كفاً بأخرى ندماً وخيبة بقيادة الثورة الفلسطينية التي رأى أنها ليست سوى تاجر يحمل وطناً للبيع في حقيبته، فلم تعد أهلاً للأمانة ولا جديرة بالمسؤولية، مسؤولية شعب تشتّت في جهات الأرض.

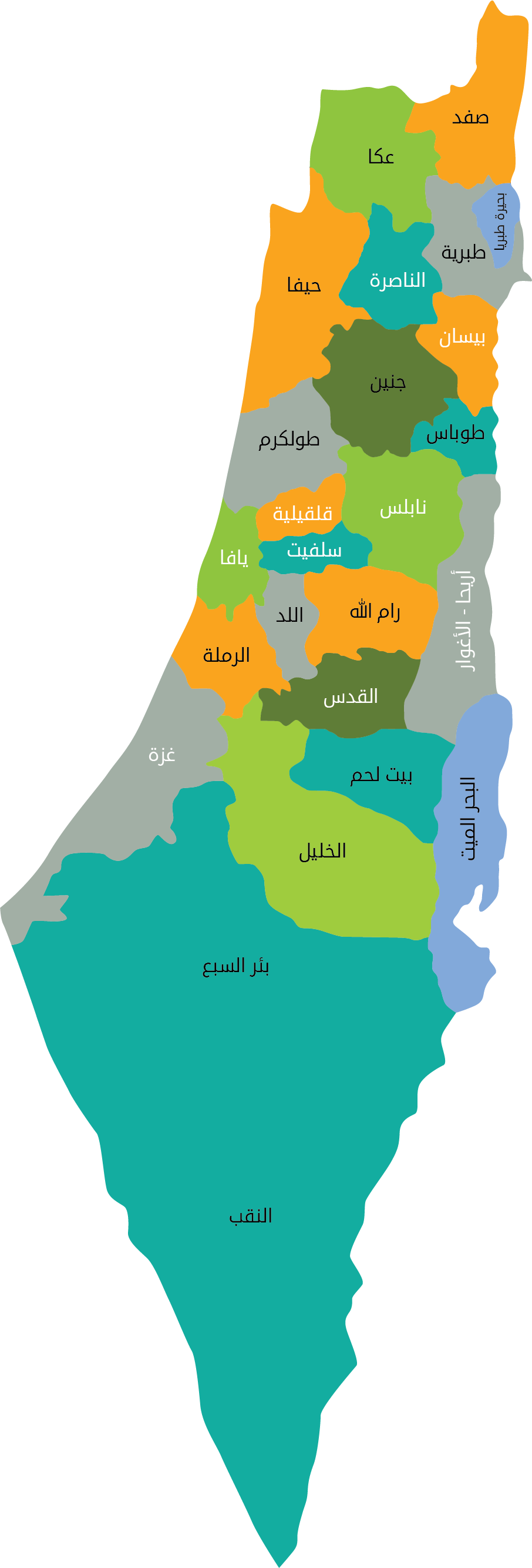

كانت أرض فلسطين وترابها هاجسه، وأغنيته التي صاغ لحنها بنفسه. كانت نقطة الضوء في ليله الحالك، يسعى نحوها حثيث الخطى. لم يستطع العيش بعيداً منها، من حدود دولته الحالم بغدها؛ فلسطين الشمالية؛فلم يغادر قضاء مدينة صور في جنوب لبنان طوال حياته. وإليها - أرض فلسطين- تعود أسباب تعلّمه القراءة والكتابة على يد تاجر ثياب أردني، حين زار أرضه مرة، من عدة مرات، متسلّلاً، فألقت الأجهزة الأمنية اللبنانية القبض عليه، فاستضافه مرحّبا به سجن الرمل في مدينة صور ليقضي فيه ثمانية عشر شهراً بتهمة وجريمة لم يرتكبها ولم يعرف عنها وعن أصولها شيئاً.

ظلّ حلم العودة طيفاً يراوده في الصحو وفي النوم، وحنيناً يكابده، ونشيجاً يقطّع أوصاله، وعطشاً ليس من ريٍ له، فرحل رحلته الأخيرة (26-2-2012) وترك وراءه هذا الكمّ القاتل من الحنين المشتعل والعودة التي لم تتحقّق.

أبا علي وداعاً!!