من خط الهدنة إلى الخط الأزرق: معضلة الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلّة

تغني حالة اللبنانيين عامة, وعدم “تصديقهم” ما كان يحصل من انسحاب إسرائيلي, وما كان يحصل من ترسيم حدود, ومن تراجع إسرائيل عن أراض كانت قد اقتطعتها وضمتها على امتداد خمسين عاماً ابتداء من هدنة 1949, وتراجعها عن خروقات حدودية تقاس بالأمتار القليلة, أو حتى بالمتر الواحد, تغني حالة اللبنانيين هذه, الباحثين والأكاديميين عن تصوير حجم ما شهدته منطقة الجنوب اللبناني منذ فجر الرابع والعشرين من أيار الماضي.

الحدود الجنوبية: لزوم ما يلزم!!

ظلّ انسحاب إسرائيل من لبنان رهاناً خاسراً على امتداد الاحتلال الإسرائيلي بدءاً من سنة 1978, إذ ليس من عادة محتل, قوي بامتياز, التسليم بقضاء الانسحاب, فكيف إذا كان هذا المحتل على موعد دائم مع نفسه “شعباً مختاراً”, يحلّ ويستحلّ أراضٍ وشعوباً ما وسعت حاجاته الأمنية أو السياسية أو التوراتية “التاريخية”.

ولكن مقاومة اللبنانيين, المتصلّبة يوماً بعد يوم, أكرهت القيادة الإسرائيلية على “بطولة” الانسحاب, وأخرجتها من سكرة قوّتها وطموحاتها, وأعادتها إلى أرضية احتلاها: خسائر يوميّة جارحة, وحركات تململ داخلية مع مواجع خسائره البشرية, واختباء دائم وهروب لسكّان المستعمرات الشمالية وانتقام إسرائيلي ملجوم دوماً بتوازن “رعب الكاتيوشا”.

ويبدو أن هذه الخطوة الإسرائيلية, فاجأت في لبنان, عامة الأفراد والأقلام والأحزاب “كلّها”. كان يكفي اللبنانيين, أن يعرفوا أن إسرائيل في حدّهم الجنوبي, لكي يبرأوا من جهلهم بخطوط هذا الحد.

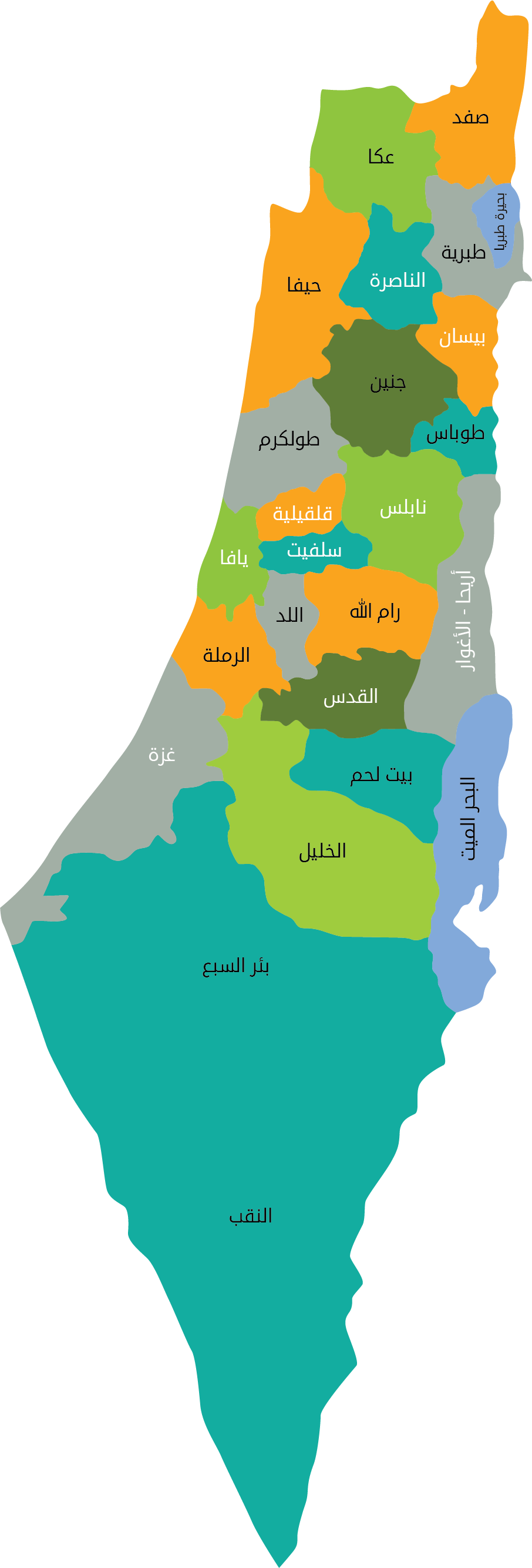

أما الأقلام والأحزاب والقيادات السياسية, فلم تلتفت إلى الحدود الجنوبية مرّة, لا قبل مؤتمر مدريد (1991) ومباشرة المفاوضات العربية الإسرائيلية ولا من بعدها, وترى فيها تعليمه أو ترسيمة وطنية, تشكّل بنداً من قضايا الوطن لدى هذه الأحزاب, أو بنداً من مواقعها ومواقفها وحواراتها المتبادلة في معارضاتها أو في موالاتها مع سياسات الحكومات القائمة. ولولا أعمال ما زالت يتيمة للدكتور “عصام خليفة” حول الحدود الجنوبية في موازين الصراع الدولي وفي موازين القوى المحلية وفي موازين المياه, لظلّت الأدبيات اللبنانية خلّواً من مواضيع الحدود, وظلّت أبحاث الحدود غشيمة سائبة, وظلّت فاكهة مقالات صحافية قصيرة تدور مع مروحة المواقف والأحداث, قاسية عاصية أم لينة مسايرة, وفي الحالين دون كبير علم في الأمر, ولا تفرّق غالباً ما بين “بعير” القرار 425 وما بين “ناقة” القرى السبع. ولا يبتعد الفنيون الجغرافيون عن مثل هذه الحالة, فهذه خارطة لبنان السياحية, وفي طبعتها الخامسة عشرة والصادرة سنة 1991, توقع قرية “النبي يوشع” إحدى القرى السبع, المرفوع طلب استعادتها من إسرائيل, علماً في رأسه نار, توقعها داخل الأراضي اللبنانية الحالية, على خط المواصلات الذي يصل ما بين “عيترون” و”بليدا” (راجع خارطة رقم 1).

ولكن القراءة الرسمية اللبنانية للقرار 425, إبان المداولات الدولية التي رافقت خطوات الانسحاب الإسرائيلي, شكّلت مع الموقف الثابت للحكم اللبناني بضرورة الوصول كاملاً إلى الحدود الدولية, تعويضاً عن التباطؤ السياسي السابق في توضيح الحدود الدولية كما يطالب القرار 425. ويعد ذلك إنجازاً كبيراً بحدّ ذاته, مع التبديلات والتغييرات الطبيعية التي كانت إسرائيل قد أحدثتها في هيئة المساحات المقتطعة والمضمومة, من غرس بساتين إلى إزالة العلامات الحدودية “الدولية” التي تدلّ, على الأرض, بين ما هو “فلسطيني محتل” وبين ما هو “لبناني”.

الحدود التي “لا تعرف حداً”:

لا يبدو الخلاف حول الحدود الدولية اللبنانية الفلسطينية واستطراداً الحدود اللبنانية مع “إسرائيل”, حالة فاردة في النـزاعات الحدودية الدولية. فالخلافات الحدودية تغطّي علاقات الدول جميعاً, لا بل إنها تعشش أحياناً داخل مكونات بعض الدول([1]).

ولكن فرادة الحالة هنا, تأتي من فرادة الكيان الإسرائيلي عينه. فهو كيان هجين مغروس, شاءت صدفة الميثولوجيا وصدفة التوازن الدولي أن يكون على أرض فلسطين, بعدما كانت الصهيونية نفسها تتأرجح في خياراتها وتداول غير منطقة من كرتنا الأرضية, لتكون محطّة الدولة الصهيونية الموعودة: في قبرص أو في جانب من أميركا الجنوبية (زاوية من بلاد الأرجنتين الواسعة), أو في جانب من القارة الأفريقية (أرض غينيا).

وتأتى فرادة الحالة كذلك, من أيديولوجيا هذا الكيان: صهيونية ممتدة في تـخيّرها على شعوب الأرض, وممتدة في شكواها وتظلّمها: فالشعب اليهودي يبقى دوماً شعباً مختاراً, والسبي يبقى سبياً وإن تقادم لآلاف السنين, والمحرقة تبقى محرقة, تزداد اشتعالاً وتعويضات وتنتقل أوزاراً من جيل إلى جيل.

وتأتي فرادة الحدود ثالثاً, من كون سياسة إسرائيل باب شر وعداوة دائمين, لا علاقة لحالتي السلم والحرب بتحديد هذه الحالة أو تلك من حالات التجاور. فقضايا الاقتصاد والأمن والمياه والأراضي الخصبة والمشرفة استراتيجياً, وانتزاع كل ذلك ونزعه عن حقوق الجوار, كانت عصب مداولات السياسة الدولية, بضغط من أوساط الصهيونية, في تحديدها الأبعاد الجغرافية لهذا الكيان. بمعنى أن هذه المداولات بشأن هذا الكيان العتيد, وقد افتقد الأساس التاريخي في رسم حدود له, بادرت إلى أرضية الحاضر أو المستقبل في الاقتصاد والأمن لرسم حدوده. وهذا ما تمثّله أصدق تمثيل كلمة “غولدا مائير” لصحيفة “معاريف” 1972: “نريد تغييراً في حدودنا, في كلّ حدودنا, من أجل بلادنا”.

وتأتي الفرادة رابعاً, في بقاء حدود هذا الكيان مفتوحة غير مضبوطة. فإسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم, التي لم تضع “حداً” لحدودها. وهي حالة استدعت من هيئة الأمم المتحدة, عندما تقدّمت إسرائيل منها بطلب انتساب إلى عضويتها, إشارة وشرطاً فريداً لقبولها, لم يطل غيرها من الدول. فقد ربطت عضويتها بشروط وردت في مقدمة قرار الموافقة: “...ومع الأخذ بعين الاعتبار إعلان دولة إسرائيل أنها سوف تقبل دون تحفظ التزامات الأمم المتحدة التي نصّ عليها الميثاق, وتقيّدها بواجباتها, منذ اليوم الأوّل الذي تصبح فيه عضواً في هذه المنظمة”.

ومع الأخذ بعين الاعتبار التصريحات والشروح التي قدمها ممثّلو حكومة إسرائيل أمام اللجنة السياسية الدائمة, والتي تعهّدوا فيها بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتّخذة في التاسع والعشرين من تشرين الثاني 1948 (المتعلّقة بالحدود) وفي الحادي عشر من كانون الأوّل 1948 (التقسيم أو التعويض عن اللاجئين) فإن الجمعية العامة تقرّر قبول إسرائيل في عضوية الأمم المتحدة”([2]).

وعلى هذا, يكون لكلّ حجر حدودي ما بين لبنان و”إسرائيل”, حسابات ليس في موازين العلاقة ما بين الدولتين وحسب, بل بين إسرائيل والمدى الإقليمي المحيط كاملاً. وليس هذا بجديد فمراجعة المداولات البريطانية والفرنسية, وهي أساس أيّ حوار حدودي حالي, لا تخرج بغير هذه القناعة, حول تشابك “صغائر” الجغرافيا من ضفّة نهر أو نبع أو تلّة أو مرج صغير, مع قضايا العلاقات الستراتيجية الحاسمة في السياسة والعسكر والاقتصاد. ولنا في مساحة “طابا”, الصغيرة أو في البعد أو القرب أمتار قليلة عن شاطئ “طبريا”, أو في مساحات صغيرة في “وادي عربة”، أسانيد قاطعة في ذلك.

انطلاقاً من هذه الفرادة الإسرائيلية في رؤية حدودها, تتعدى منطقة الجنوب الحدودية بأهميّتها, مساحتها الجغرافية, وتكتسب موقعاً بارزاً في مخططات الأمن والاستيطان الإسرائيليين . وهي, وإن كانت لا تفي إلا بالقليل من طموحات الحركة الصهيونية, فإنها تشكّل خطوة في سبيل تزخيم الحدود الشمالية لكيان إسرائيل. فهذه المنطقة في حدّها الشمالي, خطّ الهدنة مع لبنان, تشكّل شريطاً أمنياً أوّلاً, لأنها تضمّ سلسلة من المرتفعات والتلال في الأراضي اللبنانية وتطلّ على عمقها غالباً, كمرتفعات “المنارة” (950م) و”مسكاف عام” (910م) وجبل “عداثر” جنوبي قرية “رميش” (1006م)([3]), و”قلعة الراهب” في منطقة “الشعب” (731م), “المطلة” (525م) “المالكية” (890م), إضافة طبعاً إلى بعض مرتفعات إصبع الجليل التي هي امتداد لمرتفعات “جبل الشيخ”.

وإدراكاً من المخططين الصهيونيين لأهميّة هذه المنطقة, راحوا يبنون باكراً مستعمراتـهم, في محاذاة خطّ الانتداب أو في داخله في الجهة الشمالية (داخل لبنان), وفي سنوات سابقة على قيام الكيان الصهيوني, ومن أهم هذه المستعمرات في “الجليل الغربي”: “عين عيرون” (1934), “حانيتا” (1938), “ألون” (1938), “متسوفا” (1940). وفي “الجليل الشرقي”: “المطلة” (1896), “كفار جلعادي” (1916), “بيت هيلل”(1940), “راميم” (1944) “راموت نفتالي” (1945)([4]).

ومع هدنة 1948 عملت إسرائيل على توسيع احتلاها لمناطق حدودية لبنانية جديدة, عندما اجتاز لواء “كرملي” الإسرائيلي خط الحدود أوائل تشرين الثاني 1948, “وسيطر على القرى الواقعة غربي طريق المنارة والبالغ عددها 17 قرية... ووصلت قوات اللواء إلى “دوبا” (وادي دبي يقع غربي قرية بلدة حولا) في الغرب وإلى نهر الليطاني في الشمال”.([5])

وفي السنة الأولى من قيامها, سارعت إسرائيل إلى بناء مستعمرات عديدة في الجليل منها: بيتست, اينان, تساهال, شلومي, شومرا, كفار روش هانيكرا, ملكياه, ميرون, يرؤون, يفتاح, يوفال. كذلك لم تتأخّر في مباشرة ملء مناطق الجليل بالمستعمرين الجدد فور إنجاز الاحتلال: “... قلت له أن يرسل عشرة آلاف مهاجر إلى قرى الجليل... بيد أن الوقت ثمين فعليه أن يعجّل في توطين عشرة آلاف يهودي في الجليل...([6])

وقد أظهرت حرب 1948 الأهمية العسكرية لهذا الشريط الحدودي الجليلي, إذ شكّل بالنسبة إلى الفريق العربي نقطة تجمّع لجيوشه, النظامية منها أو المتطوعة المتمثّلة في جيش الإنقاذ. فقد تجمّعت, على سبيل المثال, في معركة “المالكية” الثانية (5 - 6 حزيران 1948) قوات عسكرية زاد عديدها على ثلاثة آلاف مقاتل من الجيوش اللبنانية والعراقية والسورية ومتطوّعي جيش الإنقاذ, بالإضافة إلى فصيل من المتطوّعين اليوغسلاف([7]). وقد عرفت هذه المنطقة إلى المعارك العسكرية الشرسة في “كامب يوشع” و”المالكية”([8]) مجازر دموية ليست من حمأة العمل العسكري, وإنـما من حمّى العدوانية والقتل الصهيونيين, كما حدث في “قِديثا” و”صلحة”, في الجانب الفلسطيني.

ومثل هذا جرى في “حولا” يوم 13 تشرين الأوّل 1948, أي بعد عشرة أيام بالضبط من “الصف” في “صلحة”. فقد دخل الإسرائيليون “حولا”, بعد انسحاب مشبوه لجيش الإنقاذ, دخلوا متنكّرين بلباس هذا الجيش وشاراته, ووقع في أسرهم من أهالي القرية خمس وثمانون رهينة, جُمعوا في ثلاثة بيوت, إلا من استخلصته من أيدي الإسرائيليين قوات هيئة الأمم المتحدة. أُعدموا جميعاً, ولم ينج منهم إلا ثلاثة. وكانت الحصيلة نحو سبعين شهيداً أو ما نسبته 82% من أهالي القرية([9]).

كذلك كان التدمير الكلّي نصيب جميع القرى العربية في الجليل الأعلى المحاذية للحدود مع لبنان. والخريطة التي ينقلها غازي فلاح عن القرى العربية التي دُمّرت في الجليل سنة 1948, لا تبقي سوى قريتين قائمتين على الحدود مع لبنان في الناحية الجنوبية قبالة “علما الشعب”, بينما الدمار يمحو القرى جميعاً في إصبع الجليل بدءاً من الحدود اللبنانية حتى الحدود السورية من جهة الشرق ([10]). أما القرى الباقية في قلب الجليل وعلى مسافة من الحدود اللبنانية, “فقد أُحيطت... من كل جهة بحزام من المستوطنات اليهودية” ونجد من الزاوية الجيوبوليتيكية أن هذا الحزام من المستعمرات “وقف حاجزاً يحول دون اتصال القرى العربية المتبقية في إسرائيل بنظائرها خارج الحدود في الدول العربية المجاورة([11]).

أخيراً تبقى كلمة بن غوريون هي الأكثر دقة في التعبير عن موقع الجليل والشريط اللبناني في ستراتيجية الاستيطان الصهيوني: “لا ينبغي الظن أن الجليل لنا, بعد الاحتلال العسكري. وليس هناك إمكان لأن يكون في أيدينا جليل خالٍ ومقفر. فإذا لم نسارع إلى استيطان الجليل الأعلى فهذه ستكون هزيمة سياسية. ينبغي إقامة سلسلة من المستوطنات على امتداد شاطئ البحر حتى “رأس الناقورة” وعلى امتداد حدود لبنان كلّها وفي ضواحي “صفد” أيضاً. وينبغي استقدام مهاجرين جدداً لهذا الغرض والطلب من الهيئات الاستيطانية إرسال مرشدين, وإذا كان هؤلاء في الجيش فيجب إخراجهم, لأن للاستيطان هذا قيمة عسكرية”([12]).