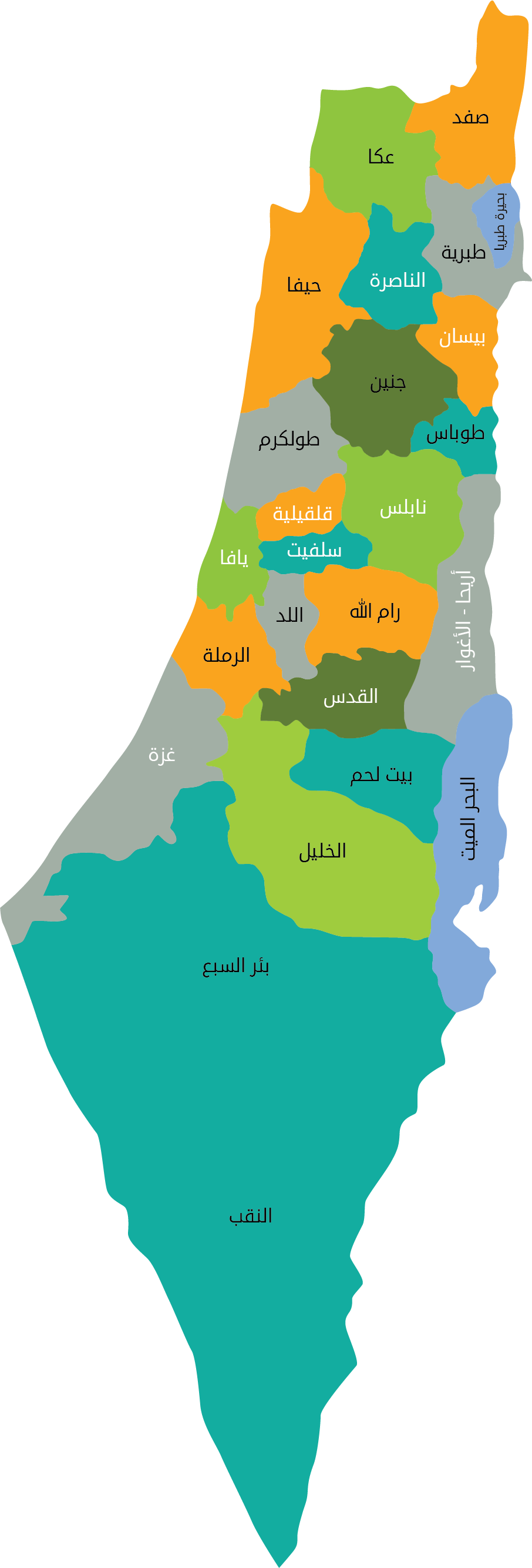

خارطة المدن الفلسطينية

اشترك بالقائمة البريدية

معلومات عامة عن قرية حلحول

المجازر في القرية - حلحول - قضاء الخليل

مجزرة التيل في بلدة حلحول

كان لبلدتي حلحول المستقرة فوق بضع تلال لقاء مع جيش الانتداب البريطاني. والانتداب والاحتلال صنوان لا يطل منهما على الفلاحين سوى الجنود الذين يقتلون ويخرّبون ويتركون الثكالى والأرامل واليتامى. أسفرت التجربة عن محنة ترسبت في وعي البلدة وتناقلها الأبناء عن الآباء والأمهات، وسُجلت في تاريخ البلدة بحادثة "التيل" في "سنة التيل". مواليد ذلك العام عُرفوا على مسرح الحياة بأبناء وبنات التيل. مرحلة فاصلة أرّخت للمواليد والأحداث، قبلها أو بعدها، إلى أن وصلنا إلى النكبة. أوصلنا التيل إلى النكبة. كان "التيل" أول ترسبات الوعي المقهور في ذهني الطفولي الغضّ الذي لم يكمل أعوامه الخمسة . لمست القهر وأدركته وتفاعلت معه، وصبغ مزاجي بألوانه الغبراء.

أهالي بلدتنا يطلقون على الأسلاك الشائكة اسم "تيل". أحاط جنود بريطانيا بالأسلاك الشائكة حقلاً مكشوفاً للشمس، غربي مبنى مدرسة القرية، احتجزوا بداخله شباناً، منعوا عنهم الماء والطعام حتى بدا بعضهم ينزف نسغ الحياة. ولذا، سُمّي الموقع بالاسم نفسه، وسُمّي الحادث "التيل"، والعام كله "عام التيل"؛ وبقي مَعْلماً يتذكره أبناء القرية، وتتناقله الأجيال. ومثل قرص المغناطيس، تحكمت هذه الرسوبية في فرز وجذب الأحاسيس الوجدانية عبر حقبة زمنية مقررة: اجتذاب البعض ليستقر في الذاكرة، وترك الآخر للنسيان، أو حوصله عقدة في النفس؛ كما حددت نوع الاستجابة لتباريح الزمان المليء بالقهر والعوز والحرمان.

دارت الأيام، وبقي التساؤل يلحّ على الجواب: لماذا وبأي حق جاء الإنكليز من بلادهم البعيدة يحاصرون القرية ويسجنون شبابها ويسومونهم العذاب حتى الموت؟! ولماذا أفلت الجنود وقائدهم اللورد من العقاب؟! زوجتي الراحلة فوزية عرمان، وُلدت في سنة التيل، هرب والدها من الطوق وفاز بالسلامة فسمّاها فوزية. تناقلت الأجيال المتعاقبة في القرية حادثة التيل حتى هذه الأيام، واستمرت مشاعر الكراهية والإحساس بالقهر تستقر في وجدان الأهالي.

حادثة " التيل"، موعد حلحول مع الاحتلال البريطاني ذات صباح من أيام شهر أيار/مايو 1939. كان الحصار الثالث؛ وفي المرتين السابقتين كان يعتقل أفراداً من شباب البلدة ؛ انطلق زمور يحذر السكان بأنهم محاصرون، وعليهم جميعاً، رجالاً ونساءً، الخروج الى مراح غربي القرية وتسليم ما بحوزتهم من سلاح. اندفعت مفارز من العسكر البريطانيين داخل الأحياء، تفتش البيوت وتخلط الطحين بالتراب. أمرت النسوة بالجلوس غربي جامع القرية . خرجتُ مع أمي؛ في الطريق شاهدت امرأة تغذ مع الجموع، مستندةً إلى كتف أُخرى؛ قالوا إنها وضعت وليدها في الطريق. أُجلست النسوة خلف الجامع من الناحية الغربية الجنوبية، على أرض خلاء بجانب قبر مرتفع الجدران، عرفنا فيما بعد أنه مثوى الشهيد جميل أبو عصبة الذي قتله الإنكليز. أُجلس الرجال على أرض خلاء مقابِلة من الناحية الغربية الشمالية، كانت تُستعمل كبيادر في مواسم الحصاد . لم تكن بيوت القرية قد بدأت بالانتشار حتى تلك المنطقة بعد. مضى الوقت بطيئاً، بعدد لحظات الخوف وترقّب المجهول. سُمح لبعض الرجال بالانصراف، أتذكرهم متجهين صوب الشرق نحو بيوتهم؛ صرخ جندي إنكليزي بالنسوة، فهرولن شرقاً وتوارين في فناء أقرب بيت؛ وكان ملك الحاج عبد المحسن العناني، والد المدرس أحمد، وجدّ الدكتور جواد العناني. هرولت مع النسوة ومكثت بجانب أمي مع النسوة وبعض الأطفال من جيلي أو أصغر، نترقب المجهول حتى مغيب الشمس؛ ومضت كلّ إلى بيتها. في منتصف الليل، سمعت والدي يقول لأمي: انحدرت إلى عين عاصي (في الجهة الجنوبية من القرية)، وتوجهت جنوباً إلى وادي الجيف ووادي قبّون؛ ثم اتجهت غرباً باتجاه الطريق العام عند موقع بير السبيل. هناك كان يقف عسكري لم يعترض طريقي، وانحدرت من الطريق العام غرباً. وكانت منطقة آمنة. هذا ما احتفظت به ذاكرتي عن ذلك اليوم المشؤوم.

انتقلت الذاكرة إلى منطقة على الطرف الغربي الشمالي من القرية؛ في ذلك الحين كانت أرضاً مزروعة بالبقول؛ وأقامت الأُسر هناك، تحصد في النهار وتبيت في الليل. المنطقة غدت، بعد مرور نصف قرن، حياً سكنياً يوجد فيه مسكني والمباني السكنية للأقارب. لم يربط وعيي الغضّ إلّا في وقت لاحق بين المشهدين: في ذلك الزمن الغابر، لم تحجب المباني الشاهقة ذلك الزقاق الذي يمر بجانب سور المدرسة وتخرج منه نعوش الموتى من المحتجز، ممن قضوا معذّبين بالعطش والجوع. كان زوج خالتي من بين أسرى معتقل "التيل"؛ وكلما خرج نعش، كانت خالتي تصرخ وتولول، ويرتفع زعيق النسوة معها على الموقع في الحقل المزروع بالقطاني. تمضي النسوة في التعديد ويواصل الرجال قلع القطاني. الصراخ لحظة كرب شديد حاد الألم. لازمني شعور الكرب الممض كلما سمعت تعديد امرأة أو صراخها. ويوم توفي شقيقي الأكبر وكنت في العقد السابع، أجهشت بالبكاء ولم أتمالك نفسي حين ودّعته، وبناته يعدّدن حوله.

منع الماء والطعام عن المحتجزين إلى أن يُحضر كل واحد بندقية. حاولت النسوة تقديم الماء والطعام للمحتجزين؛ لكن جنود الفرقة البريطانية المسماة "بلاك ووتش" صادروا الزوادة وأتلفوها أمام أنظار المحتجزين.

كان عبد الرحيم إبراهيم البَوْ، أحد شبان البلدة، قد أصيب بطلق ناري قاتل في الصباح الباكر، وهو يحاول اختراق الحصار، وأُرديَ قتيلا. كان يحمل السلاح، سحبوه إلى موقع تجمُّع الرجال، فلم يقبل أحد التعرف عليه، حمايةً لأسرته وعائلته من العقوبات الجماعية. أساتذة الهمجية الإسرائيلية!!

استقر الحدثان متباعدين في تلافيف الذاكرة؛ ولم أربط بينهما إلّا في وقت لاحق. عرفت فيما بعد أن الحصار بدأ يوم السبت، في السادس من أيار/مايو1939. تناقل الناس مفارقة حدثت مع أحد المعتقلين، إذ أنهكه الجوع والعطش، فطلب من الجنود أن يأخذوه إلى حيث يدلهم على مخبأ بندقية . مضى عبر الكروم والبساتين؛ راح يصعد الجدران (السناسل) ويهبط متنقلاً؛ صعد جداراً انهال تحت قدميه، وإذا ببندقية مخبأة تظهر للأعين. قال هذه هي البندقية. أعادوه إلى الموقع، وأجلسوه على فراش وثير، وقدموا له الطعام والماء على مرأى من المحتجزين الآخرين. بعد ذلك، طلب أحد المعتقلين وهو رشيد سليمان نوفل أبو ريان أن يأخذوه ليدلهم على السلاح. توجه إلى بئر ماء قريب وألقى بنفسه داخل البئر، واتبعوه بطلقة أردته قتيلاً. سمع شقيقه إبراهيم الذي كان في المعتقل طلقة النار وأدرك ما حدث لشقيقه، ففارق الحياة في الحال. بعده فارق ابن عمهما عبد المحسن محمد نوفل الحياة. يبدو أن الشهيد الأول أسرّ لشقيقه وابن عمه بتدبيره. تكرر خروج المحتجزين لمراوغة الجنود، وكانوا يتعرضون للضرب والتعذيب بعد الفشل في العثور على السلاح. ثم أصدر قائد الفرقة دوغلاس غوردون أمراً بإطلاق النار على كل مَن يحاول خداع الجيش البريطاني.

فريق النسوة، هند عناني، زوجة عبد الرزاق عناني، وخديجة عمرو زوجة الحاج إبراهيم أبو ريان، وأخريات، اللواتي حاولن تقديم الأغذية والماء للمحتجزين، توجهن الى القدس وطُفن على القنصليات يفضحن همجية الانتداب البريطاني. وصل خبر الجريمة إلى المستر فرل مدير المعارف في إدارة الانتداب. فبذل مجهوداً لإرسال وفد طبي، لكن قائد الفرقة، الذي حمل فيما بعد لقب لورد، رفض توصية الطبيب بتقديم سوائل ساخنة وطعام في الحال إلى المحتجزين لأنهم مشرفون على موت محقق. استفسر نائب في البرلمان البريطاني عن الحادث، فأجابه وزير الحرب أن "من غير المعقول أن يرتكب الجيش البريطاني، الأكثر أخلاقية في العالم، ما نُسب إليه في حلحول." ورث تقليد الكذب ضباط الجيش "الأشد أخلاقية في العالم". بطبيعة الحال، كل الجيوش الغازية ذات تقاليد من "الأشد أخلاقية في العالم"، لأنها جيوش القهر وفرض إرادة القوة!!

علمت بأن صرعى الجوع والعطش بلغوا ثلاثة عشر رجلاً، منهم مصريان عملا في تبييض الأواني النحاسية، والباقون من أهل القرية. في كتاب "حلحول بين الماضي والحاضر" من تأليف المربي محمد عبد المهدي محيسن أبو ريان، أورد، علاوة على الأقارب الثلاثة، أسماء كل من محمد عطا الله الأقرط، والحاج عبد القادر الأطرش، وعبد الله يونس القعوب، وعوض عبد الهادي عوض، وحسن محمد الدرشخي، ومحمد محمد نعيم، الذين سقطوا صرعى الجوع والعطش بين الأسلاك الشائكة. بدأوا يتساقطون في اليوم السابع من الاحتجاز. ومات بعد أن خرج من المعتقل كل من محمد محمود نوفل، ومحمد عبد ربه صباح، وعبد الرحمن محمد الحطبة. وماتت حزناً وكمداً على الضحايا هدبة أبو صايمة.

زوج خالتي لم يكن من بين الضحايا، لكنه مات بعد معاناة مع سرطان المعدة في الستينيات من القرن الماضي. وعلمت أيضاً بأن شباناً من العشيرة قُبض عليهم في "الثورة"، وحُكم عليهم بالإعدام الذي خُفّض إلى السجن المؤبد، وأُطلق سراحهم سنة 1945، بمناسبة الانتصار على النازية والفاشية. كان إطلاق سراحهم يوماً مشهوداً في بالبلدة.

كما أورد مؤلف الكتاب أن عمه ويدعى محيسن أبو ريان، قد تمكن من الهرب من الطوق بعد أن عهد لوالدته بمسدس. وضعت الأم المسدس في عبّها، ومضت به مع النسوة إلى المحتشد. طلبت من بعض النسوة الوقوف، بينما حفرت هي في الأرض ووارت المسدس. أعرف جيداً المرحوم محيسن أبو ريان؛ وقد شارك في الثورة ضمن فصيل يقوده فؤاد نصار، وأطلق على ابنه البكر اسم فؤاد. وتعاون معنا في الأنشطة السياسية ضمن برنامج الحزب. وكثيراً ما تحدث عن سجايا فؤاد نصار وشجاعته وحدبه على المقاتلين في سرّيته، وعطفه على الفلاحين. كان يحثّ الثوار على الترفق بالفلاحين لأنهم عماد الثورة، وإذا انهارت عزائمهم تنهار الثورة.

قبل التيل، قُتلت حليمة عقل والدة صديقي في المدرسة حتى نهاية الثانوية، خليل سالم البدوي، كانت عائدة من بيت أهلها إلى بيتها؛ ونُفّذ حكم الإعدام في حسين القط بتهمة ملفقة، إذ اعتُبر مقص العنب الذي كان في يده يقلّم به الدوالي مسدساً، ودينَ بتهديد الجنود بالسلاح. وكنا نقضي أشهر الصيف في الكروم، في الموقع المسمى "الجورة"، على بعد مئة متر إلى الشمال من مدخل مدينة الخليل، "راس الجورة"، في سكن صيفي مبني من الحجر من دون طين ويُطلق عليه اسم (القصر). وفي منتصف الليل، كان يصعد مسلحون يتبادلون إطلاق النار مع آخرين، ولم ندرِ إن كانوا من الثوار أو من الإنكليز. لم يفِد إلى سكننا الصيفي جنود الاحتلال يفتشون أو يحققون. أسقط الثوار طائرة حربية تحطمت على ظهر بير السبيل بجانب الطريق العام في منطقة الجورة . وتناهى إلى مسامعنا أن شباباً من الثوار قتلهم الجنود على الطريق العام.

حدثني الحاج محمد نوفل سلمان مراراً عن يوميات التيل. وكانت بُترت ساقه في معارك ثورة البُراق سنة 1929، وكان شبه مقعد ولم تنجب زوجته الأولى له أبناء، فعوّض النقص بمصادقة معلمي المدرسة ومديرها، ثم تزوج من امرأة ثانية أنجبت له الأبناء والبنات، وانشغل بهمومهم. كانت بحة صوته تضيف إيقاعاً مموسقاً ينسجم مع دراما التيل، وكانت أمنيتي وأنا مطارَد، أن أدرك الرجل قبل رحيله، وأسجّل يومياته عن "التيل" بصوته. ولم تتحقق الأمنية، لأسفي الشديد.

بقيت الأسئلة تترد في ذهني، بأي شريعة يأتي الإنكليز من بلادهم البعيدة الى بلادنا يسومونا العذاب ويقتلون الرجال؟ ولماذا بالذات جمع الشباب داخل طوق وحرمانهم الطعام والشراب؟