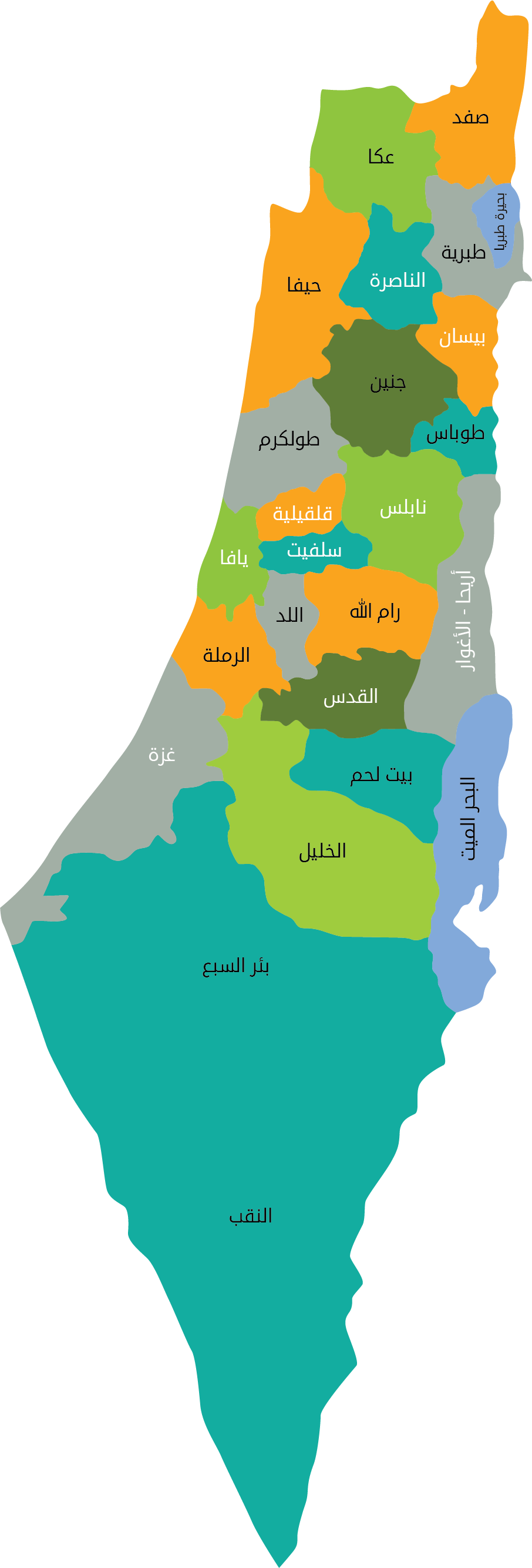

خارطة المدن الفلسطينية

اشترك بالقائمة البريدية

معلومات عامة عن قرية مجد الكروم: من قرى الشاغور / من قرى الجليل الأعلى

روايات أهل القرية - مجد الكروم: من قرى الشاغور / من قرى الجليل الأعلى - قضاء عكا

رواية أم زوحيد اليتيم

كان بيتنا يقع في قلب الطبيعة المميزة كغيره من بيوت قرية “الشيخ داود”. وكانت بيوتنا مميزة حيث أعطى الله لكل منا نعمة رؤية مشهد رائع وخلاب يتكشّف يومياً خارج شبابيكنا. حفيف الأوراق الملهم، الزقزقة الشجية لأجمل العصافير التي تتراقص دائمًا في السماء الزرقاء وتجثو على أغصان الأشجار المورقة والطويلة ترافق صوت ابقارنا الحنون، وصوت الخراف البريئة، ولحظات الشروق والغروب المتكرّرة التي تحبس الأنفاس. تلك النعمة وذلك الإنسجام سحرتنا بهما الطبيعة وسط أيامنا الصاخبة والمليئة بالأشغال. لكن هذا الحضور الرائع للطبيعة لم يكن محدوداً أو محصوراً في محيطنا فقط بل كان حاضراً في كل زوايانا يأتينا من خلال الهواء الآتي من حدائقنا. “هيا نعمل، وننتج، ونعيش”، هذه الرسائل التي كانت تبعثها لنا الطبيعة على شكل حدس في قلوبنا كل يوم.

ولذلك مع كل شروق شمس، تجد كل أفراد عائلتي ينكبّون على أعمالهم الروتينيّة بسعادة وابتهاج: امي على رأسها طناجر الطبخ في طريقها الى الاسطبل لتحلب المواشي، والدي المسؤول عن حلب الأبقار المسالمة، اخي الذي يجلب لنا الماء على ظهر الحمار من نبع قريب. اما انا، فكانت حصتي من العمل ان اذهب عند الفجر الى غرفة المونة لإحضار القمح من حاويات كبيرة لاطعم الحمام والدجاج بعد ان اجمع بيضها.

علاقة حميمة كانت توحّد أهالي قريتنا المعروفة باسم “الشيخ داود” أو “الأرض”. مثلاً، كان الناس يعيشون ممّا تقدمه لهم أرضهم، وكانوا مخلصين تماماً لأراضيهم وللحفاظ على مزروعاتهم الغنية والمتنوّعة. اي شخص ينظر الى قريتنا من التلال المحيطة كان بإمكانه أن يرى مساحات شاسعة من الأراضي، والتي نعرفها بأسم “البيضا” و”الرابية” و”حاكورة البلد”. وكانت مغطاة بأشجار الزيتون والتين، موزّعة في الجلول حيث تتراقص سنابل القمح تحركها رياح الشتاء الخفية، و كانت الخضار تنمو في الصيف. إنبساط هذه الأراضي الواسعة الممتدّة إلى الأفق اللانهائي، يُعطي الناظر المحظوظ احساساً لا ينتسى بالخلود.

قرية “الشيخ داود” كانت تتألف من 4 أزقة أساسية، تمتلك كل واحد منها ينتمي الى “حمولة” معينة، أو الى نسب عائلي محدّد. الحياة في الشيخ داود كانت مبنية على اساس صلة الدم، الأزقة الجنوبية كانت لعائلة “البيتم”، والشمالية، والشرقية كانت لآل “عبد القادر” الذين وهبتهم السلطنة العثمانية أثناء حكمها لقب “البيك”. كان لكل عائلة من هؤلاء مختارًا، وهو الأكبر سناً، الذي من المفترض أن يرعى مصالح كل فرد من حمولته، والعائلة التي يمثلها. هذه السلطة الأعلى في العائلة، اي المختار، كانت في الحقيقة صلة الوصل بين العائلة والحكومة.

عادة لم يكن مسكن المختار يقع في مكان بعيد عن باقي البيوت، تحيط به مساكن أقاربه. وبالمناسبة، كل بيوت “الشيخ داود” كانت من الطين.

كان موقع بيتنا مرتبطاً بشكل وثيق بحوادث غير سارّة، كانت قد حصلت منذ وقت طويل حينها استعجل والديّ رحيلنا الضروري من المنزل؛ وذلك لان الغرفة التي خصصها جديّ لنا لم تعد قادرة على استيعابنا حيث كبرنا واصبحنا ثلاث اخوة وخمس أخوات.

لحسن الحظ لم نكن بحاجة لشراء الكثير من المواد التي سنستخدمها في البناء مثل التراب والخشب والماء!

ستة أشهر من العمل اليومي الشاق الذي كان يبدأ دائماً عند الخامسة فجراً، وينتهي عند السابعة مساءاً، أعطت ثمارها حين أصبح المنزل جاهزاً. اخوتي واخواتي، والديّ والاقارب، لم يوفر احد جهداً ساهموا جميعًا في بناء منزلنا، كل حسب قدرته.

لتنظيم انفسنا كان هناك تقسيم للعمل. مثلاً، أبي وعمي كانا مسؤولين عن استخراج التراب من البرية. اما انا وابناء عمي فكانت مهمتنا ان نرافق ابي وعمي ونملأ الأكياس بالتراب الذي راكموه، وننقلها على ظهور الحمير الى موقع البناء. اختي الصغرى مع اقاربنا من جيلها يُحضرون الماء من النبع القريب. امي وجليلة كان عليهما خلط التراب مع الماء لتحويلهما الى طوبة من الطين توضع في الشمس لتجفّ. الخطوة التالية كانت بناء جدران الطابق الأرضي، الذي كان يتألف من غرفة المونة ومطبخ وغرفة الموقد والاسطبلات،هندسة مدروسة جيداً! كما كانوا يتركون في الجدران ثغرات لتبني العصافير والسنونو أعشاشها فيها.

اما السقف فكان بحاجة إلى كميات كبيرة من الطين والماء وجذوع اشجار البلوط التي كان يتمّ تقطعها من الغابات القريبة. ما أن كانت الجزوع تُرصّ، الواحد الى جانب الآخر حتى تبدأ “المَدّة” اي توزيع الاحجار والحصى والطين فوقها والتي كانت تستقطب جهود اهالي القرية الذين كانوا يعملون بإنسجام لصنعها، وذلك لعلمهم ان نجاح جهودهم يتوقف على درجة التعاون بينهم. كأن يحضر احدهم التراب، واخر الماء، وثالث الحبل، وفي نفس الوقت شخص اخر يخلط الماء والتراب، وهكذا دواليك. عندها كانت تبدأ المرحلة التالية من العمل وهي كناية عن صبّ الخليط في دلاء تحمل الى السطح حيث يكون عدد من الرجال جاهزين لمد الطين على الخشب. بعد بناء الطابق الارضي، تُطبّق الطريقة نفسها لبناء العلية التي تحتوي على غرف النوم. عندها تتمّ المرحلة الاخيرة من البناء: خليط الطين، وطبقة من الجفصين الابيض واخرى من التبن توضع على جدران المنزل لاعطائها لون الارض، لون ارضنا السمراء.

كانت بيوتنا من الداخل تختلف عن الخارج لكن الإثنَين كانا يجسّدان حياتنا كفلاحين وأجزاء غير منقصلة عن حياتنا. غرفة المونة، حسب ما اذكر، كانت التعبير الافضل عن تلك الحياة الرغيدة. ما زلت اذكر اليوم الذي وقفت فيه امي في هذه الغرفة الفسيحة الى جانب الحائط وابتعدت عنه خطوتين لتنظر بفرح الى الجدران الثلاثة التي بنيناها، واحد من كل جهة بطول متر واحد وعرض مترين. واصبح هذا المكان صومعة لتخزين الحبوب. بنت امي على جهتيّ الغرفة ثمانية صوامع (غرف صغيرة) لتخزين الذرة والتبن والقمح. وبعد اتمام بنائها، تركت حفرة خارجية في اسفل كل منها ليكون لدينا حافة صغيرة نضع عليها جرار الزيت الفخارية التي كنا نحضرها من جنوب لبنان. كل جرة كانت تحتوي على 15 او 16 تنكة زيت، وكل بيت كان يخزّن حوالي خمس او ست جرار بما ان معظم اكلنا كان يحضر بزيت الزيتون. الى جانب جرار الزيت الكبيرة كنا نضع جرار السمن والمربى والزيتون والعسل. ومن السقف كانت تتدلى قطعة خشب او قش كبيرة نعلّق عليها البصل والثوم لحفظها لفصل الشتاء.

لم ننسى ان نبني الطابون في المنزل للخبز الاسمر. المصطبة، وهي عتبة اعلى من الارض المحيطة بها، مغطاة بأواني طينية لزراعة الزعتر والزهور البرية خلال الشتاء، و”القتايت” او العلب الصغيرة المصنوعة من الخشب أو القش التي تحيط بجدران المنزل. في اخر المصطبة كان يوجد درج حجري يقود الى العليّة التي احتوت عدة غرف. في كل غرفة كان هناك “الليوك” وهو كناية عن حُفرة على شكل كهف محفور في الجدار لوضع فراشنا واغطيتنا ومخداتنا.

ولان بيوتنا كانت مصنوعة من التراب، كانت تنمو انواع مختلفة من الزهور والورود على المصطبة وفي الساحات، بينما العشب الاخضر الذي كان يغطي سطحها في الربيع كان يجعلها تبدو كحقول من الاعشاب تطعم العصافير. وكانت لبيوتنا ايضاً ابوابًا كبيرة لدخول الحيوانات، وثغرات لتبني العصافير اعشاشها، وشبابيك صغيرة. بيوتنا كانت فعليًا مصنوعة من الارض، ومن الرابط الروحي بين محتوياتها الداخلية والطبيعة المحيطة ممّا شكّل علاقة عميقة توازي عمق العلاقة التي كانت بيننا نحن واراضي “الشيخ داوود”.

أي ثورة؟

في صباح احد ايام ايلول، استيقظت على صوت امي وهي تنادي زوجات عمي. مددتُ رأسي من العليّة لأراهن يحملن سلالهن وحقائبهن. بداية ظننت انهن ذاهبات لقطف التين، لكني رأيتهن يرافقن نساء اخريات ويتجهن نحو مزرعة “التويني”. وعندما نزلت الى الردهة لارى ما الذي يحدث، اخبرني اخي “التويني باع ارضه لليهود وذهبت النساء لقطف الخضار منها”.

كنت قد سمعت ان الحبق الذي احب قد نما بين الباذنجان في ارض “التويني”. ولأني كنت مولعةً بالحبق المغلي، لبست حذائي بسرعة وحملت سلة ولحقت بالنساء الذاهبات الى مزرعة “التويني”.

كانت ارض خصبة مملوكة للعائلة التي اعطتها اسمها. كانت غنية بالمياه والباذنجان والبندورة، والفليفة الخضراء وجميع انواع الخضار. النساء من القرى المجاورة كنّ قد ذهبن أيضًا لقطف الخضار. اتجهت امي الى مزرعة الباذنجان وزوجة عمي الى البندورة، بينما كنت مأخوذةً تماماً بالبحث عن الحبق الذي كان منتشراً بين الخضار. من وقت لاخر، كنت اسمع النساء المنغمسات كلياً في جمع الخضار، يعلقن على ما كُنَّ يجمعنه. واحدة كانت تقول: “الباذنجانة هذه سيكون طعمها كالزبدة عند قَليها “. وفي مزرعة البندورة، كانت امرأة تخبر رفيقتها كيف ستجفف البندورة وتحفظها لفصل الشتاء “لان طعم البندورة المجففة الذ من معجون البندورة في الطعام، وتجفيف البندورة اسهل من جمعها”.

واضافت: “بعد ازالة رؤوس البندورة الخضراء، تغسلينها وتجففينها، تُقطّع كل واحدة منها الى اربعة اجزاء. ثم تُغمس كل قطعة في الملح وتُنشر على الشراشف في الشمس، وتُقلب بإستمرار حتى تَنشف. وبهذه الطريقة تحافظ على طعمها وتبقى جيدة خلال الشتاء”.

الخضار التي تم قطفها من مزرعة “التويني” بقيت حديث القرويين لأيام عدة. “هل تذوقت في حياتك ألذ من الباذنجان المقلي؟ أخبرت زوجة عمي حسين زوجة عمي أسعد، التي كانت من ترشيحا، كيف كانت تحضر مونتها من معجون البندورة ممّا كانت تجنيه من مزرعة “التويني” وكيف ان لون المعجون كان جميلاً جداً وطعمه لم يكن حامضاً ولا حلواً”.

بالنسبة الي، كنت انتظر بفارغ الصبر ان اكون مثل باقي النساء، يكون لديّ عائلة وبيت خاص لي في هذه الأثناء كان لديّ ما اقوم به. قطفت اوراق الحبق ثم نثرتها على الشراشف البيضاء، وتركتها لِتجف في الشمس. كان المقصود من ذلك، تجفيف الحبق ثم غليه مع الزعتر لشربه خلال الشتاء. فقد كان هذا شرابي المفضل.

بعد اشهر قليلة وجدت نفسي اشاهد من على سطح بيتنا كيف تحولت مزارع “التويني” الى “نهاريا”- المستوطنة اليهودية. اذكر اني رأيت الكثير من العمال يجتهدون ويكّدون لبناء بيوت “نهاريا”. وتُجدَر الإشارة هنا أن كيفية بناء منازلهم كانت تختلف عن بناء منازلنا. كان بعض العمال يقومون بِقطع الحطب، واخرون يُثبّتون الحديد، في حين يصبّ اخرون الاسمنت. لم يمضِ وقت طويل حتى بدأت تظهر هياكل المنازل، وفي نهاية المطاف، أُنجزت اللمسات الاخيرة عليها. شبابيك منازلهم كانت اكبر من شبابيكنا، وابوابهم كانت اصغر من ابوابنا الخشبية الكبيرة. كنت اتساءل: “كيف سيُدخلون قطعانهم من الرواق؟ كيف سيتمكنون من النوم في الصيف؟ واين سيبني السنونو عشه؟ لا يوجد ثغرات في منازلهم. وماذا لَو فتحوا شبابيكهم الكبيرة؟ سيتمكّن الجميع من رؤيتهم. كم يكون هذا مُريعاً! كنت أراقب كيف ان الوان منازل “نهاريا” كانت مختلفة عن منازلنا الطينية. الظاهر أنّ منازل قرانا المبنية من تراب حقيقي و أخشاب، كانت امتداداً طبيعياً للارض؛ في حين ان منازل “نهاريا” كانت ناصعة البياض، ومختلفة بشكل مُلفت للنظر عن الارض التي بُنيت عليها.

بعد ارض “التويني”.. سمعنا عن بيع قطع اراضٍ اخرى. باعت العائلة “الخالصة” و”الحولا”، “حسين سرحان” ابن قرية “الكابري” باع محله الشهير المعروف ب”الخرايب”، “حبيب حوا” باع “جدين”، وعائلة “سرسق” باعت “مرج بن عامر”. لكن الاخبار حول بيع هذه الاراضي لم تُقلِقنا في حينه لاننا لم نكن نعي الخطط الخفية التي كانت تستهدف سيادة فلسطين، ولا استعدادات الصهاينة للإستِلاء على فلسطين. لم يخطر ببالنا ان الهجرة اليهودية ستكفي لتمكين اليهود من بسط سيطرة كاملة على فلسطين، خصوصاً ان الصورة التي تشكلت لدينا عنهم انهم “جبناء”. طوال اليوم كنا مُنشغلين بحراثة حقولنا وحصاد ما تُنتجه اراضينا من شروق الشمس حتى غروبها، هكذا كان الروتين اليومي الذي كنّا نتّبعه. لم تكن الجرائد تصلنا ولم يكن لدينا راديو ، وبالتالي كنا نجهل تماماً الاحداث التي كانت تجري في المدن الفلسطينية. عشنا من اجل ارضنا، مقتنعين بأننا لن نُقدم على بيعها ابداً.

الا اننا اصبحنا اكثر وعياً لتبعات الهجرة اليهودية والدعم الذي تلقته من البريطانيين مع انطلاقة الشرارات الاولى لثورة 1936. حتى خلال الثورة، كانت معظم الاخبار تصلنا من خلال ما كان يتناقله القرويون الذين زاروا عكا وحيفا، او من خلال الاخبار التي كانت تنشرها اللجان الثورية. في قريتنا، مُجريات الثورة كانت تعبر عنها الاغاني التي تم تأليفها لتمجيد الحاج امين الحسيني. احدى الاغاني كانت تبدأ: