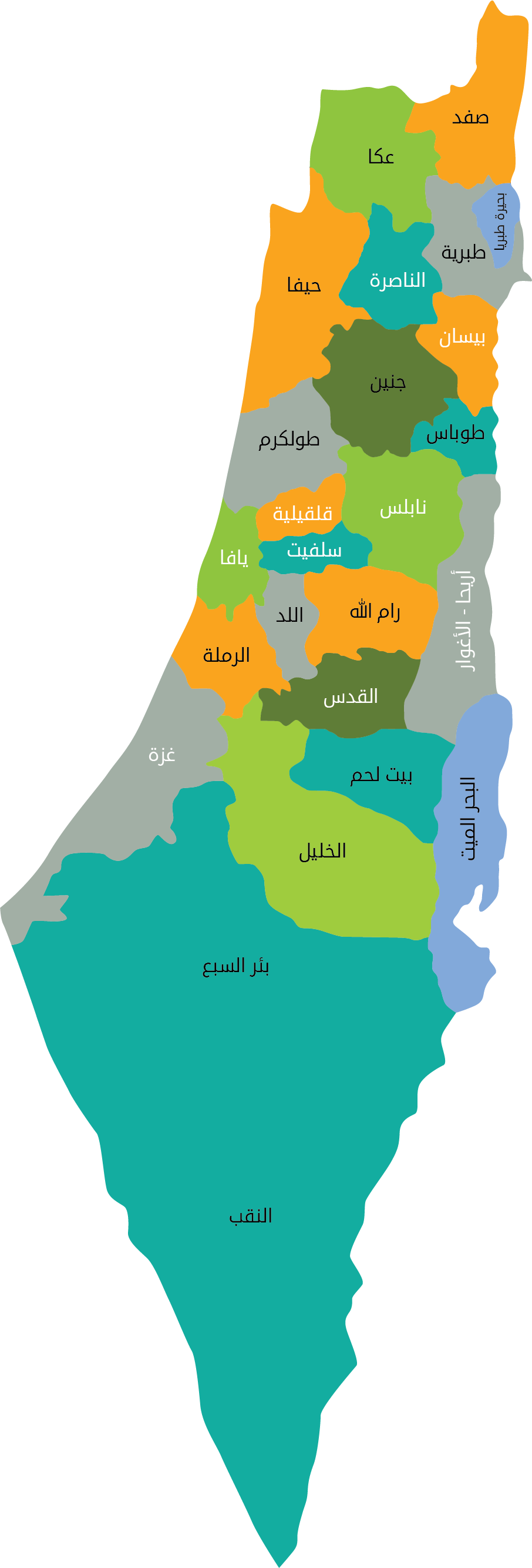

خارطة المدن الفلسطينية

اشترك بالقائمة البريدية

معلومات عامة عن قرية بَيتْ دَرَاسْ

روايات أهل القرية - بَيتْ دَرَاسْ - قضاء غزة

رواية - قمر بيت دراس للروائي عبدالله تايه:

رواية "قمر بيت في دراس"، توضأت معي لصلاة الفجر، بينما كان يحاول الروائي عبدالله تايه إقناعي بكل وسائل الإقناع الممكنة، أن أهالي بيت دراس قاوموا اليهود الغزاة بكل قوة، وإن سقوط القرية لم يكن نزهة، ولا مشاجرة تم حسمها بسرعة لصالح من يمتلك الطيران والمدافع والدبابات، والمدعوم بالتاج البريطاني، بل إن القرية خاضت أربع مواجهات ساخنة أبطالها الأهالي العزل إلا من ببعض الأسلحة البدائية، يقابلهم عساكر الكبانية ( مستعمرة إسرائيلية) وحسب المعلومات الموثقة فإن واحدة من هذه المعارك كانت الأشد ضراوة بين العرب و اليهود في عموم لواء غزة وبئر السبع، هي المواجهة التي وقعت في الأول من مايو/ أيار من عام 1948، واستشهد فيها 8 من أهالي القرية، مقابل 175 مسلحًا معاديًا، هذا الفارق الكبير بين الفريقين يؤكد بسالة أهل بيت دراس، ورغم أن الزمن والبيئة متأخران في إبراز دور المرأة بحكم الوعي أيامها، إلا أن المرأة في بيت دراس أعطت نموذجًا مشرقًا لعموم النساء في فلسطين، فهي ملقمة البارودة، ومضمدة الجراح، ومشعلة القناديل، وحاملة النبوت، والمتصدية لدانات الهاون، حتى الأطفال شاركوا في هذه المعركة، التي لم تكن مجرد معركة عادية، ويمكن بكل فخر أن نقول عنها، معركة حققت انتصارًا حقيقياً وأخرت احتلال بيت دراس.

الرواية السابحة في فترتين تاريخيتين ( العثماني والبريطاني) قبل الصهيوني، كشفت لنا عمق المعاناة التي كان يعيشها شعبنا في فلسطين، وتعرضه للويلات، والمضايقات، والاستغلال الخارجي، ولكنها في الوقت ذاته، قدمت صورةً لائقة بكفاح الفلسطينيين، منذ الثورة الكبرى في عام 1936، إلى عشية الهجرات الداخلية ومن ثم الخارجية بسبب المجازر الدموية، والملاحقات القاتلة، وهنا يثبت الكاتب ما يريد أن يمسحه من الذاكرة الاحتلال الإسرائيلي، وهو استخدام أحدث أنواع الأسلحة آنذاك كالطيران، والهاون، والدبابات، والرشاشات، في الوقت الذي لا يمتلك فيه الفلسطينيون إلا رشاشات بسيطة وبدائية من الزمن العثماني، وأطراف الجيش البريطاني.

كما أن الأمانة تقتضي أن نقول إن الروائي عبدالله تايه لم يكتب روايته اعتباطًا ولا من ترف، ولكن تركيزه الشديد في الأسماء والأحداث، والتصوير الدقيق للمعالم، والبيئة، والعلاقات بين الناس، ورسم التضاريس الجغرافية للقرى، وأسماء الحواري، وشركات المواصلات، وطبيعة عمل الأهالي، وتفاصيل كثيرة، تؤكد لنا أنه أراد شيئًا جديًا وليس استعراضيًا، وهو أن الفلسطيني قاوم وواجه ولم يبع أرضه لليهود، ولم يتنازل عن شبرٍ ولا كوشان، في هذا الميدان استطاع الروائي أن يتحول إلى بطل وشاهد على مفصل تاريخي غير وجه المنطقة العربية بأسرها، وما احتلال فلسطين إلا مقدمة لمؤامرة كبرى تُحاك ضد الأمة العربية.

واقعية عبدالله تايه في "قمر في بيت دراس" واضحة دون تلميع ولا تزييف، ولا فزلكة بلاغية، همّه انصب في إخراجٍ مميزٍ للشخصيات والأحداث، بطريقة مقنعة، وجلية للقارئ العربي، وإن أعطى الكثير من الرمزيات المهمة، كوجود العثماني في فلسطين، واشتراك الجيوش العربية في إفشال المخطط الصهيوني، وإبقاء صافية في الوطن بعد الهجرة، وعودة عقل أبو محمد( المكحل) للبحث عنها وانقطاع أخبارهما في الرواية، وغيرها من دلالات تقول أن المعركة في بيت دراس لم تتوقف بعد، حتى ولو كان المخيم والشتات أطول عمرًا من أجيالٍ لم تعش النكبة ولكنهم وارثوها.

كما أن الرواية تصلح لتكون تغذية راجعة للواقع العسكري والسياسي الذي كان يعيشه الشعب الفلسطيني قبل النكبة، وأنهم لم يقفوا مكتوفي الأيادي أمام المؤامرة، بل شكلوا أحزابهم، وصحفهم، وأقاموا مدارسهم، ونشروا علمهم حتى في القرى النائية، وخاضوا معركة الوجود، والحفاظ على الهوية الوطنية بكل جدارة، حتى أن الرواية كشفت عن ملوك الهزيمة العرب الذين ضغطوا على الفلسطينيين لإنهاء إضرابهم الكبير في عام 1936م، وعن صمودهم أمام التعنت البريطاني، واستهلال احتلال اليهود لفلسطين بقرارات مصيرية باسم المندوب السامي، كفتح باب الهجرة إلى فلسطين أمام اليهود، وتسهيل إقامتهم للتجمعات الزراعية، والمصانع، واستيلائهم على الأرض، مقابل محاسبة الفلسطيني على شق ممر للمشاة في أرضه، وتعريضه للاعتقال والكرباج، وإيقاع ذات البين بشحن الناس بعضهم على بعض، وفق نظرية الفرنسيين ( فرق تسود).

الرواية الصادرة في عام 2001 عن الاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين، غطت فترة عصيبة من حياة الشعب الفلسطيني، بتقديم قرية بيت دراس كصورة يمكن تعميمها على سائر القرى الفلسطينية التي تعرضت للاغتصاب، والقصف، والتدمير وما بعده من تهجير، رغم أن الاختلاف على وقائع ما حدث ممكن الحديث عنه بموجبات البحث والدراسة، ولكن على عموم الواقع الواحد في فلسطين زمن النكبة يمكن القول إن المقاومة والعمل في المستعمرات كانا اضطراراً لطرد العوز والجوع، والعيون التي عملت لصالح المحتل قليلة أمام غلبة الوطنيين ورفع مستوى الوعي في المجتمعات الفلسطينية، ولكن من باب النزاهة والأمانة الأدبية استحضر الكاتب بعض الصور الشاذة، وترك الحكم عليها للكرباج، والفلسطيني حتى لو خرج من بيت دراس لن يتخلى عن وادي غزة، والدفاع عنه سابق النكبة، كما فعل جبر المنصور زمن العثماني، قبل احتلال قريته الوادعة.

حكاية اللجوء في حياة الفلسطينيين لا تنقطع، وكتّابها الرافضون لثقافة المخيم والمنفى، ورمي المفاتيح العتيقة في البحر، وحرق الكواشين، باقون رغم أوسلو وما جاءت به من اتفاقيات ضرب بها الإسرائيلي عرض الحائض، لتواجه الرواية الأصيلة، الرواية المزيفة، وكبرهان لا غبش فيه على أنّ حق العودة باقٍ، ولو ترهلت رقاب الأولين وجحظت عيونهم من الشيخوخة، فهم إلى غدٍ قريبٍ ذاهبون، ومن هنا تؤكد الرواية على ثابت كل فلسطيني أن أجداده والآباء لبعضهم، لم يقصّروا بالدفاع عن أرضهم، ولم يخرجوا منها إلا بعد مجازر شنيعة، و بخديعة كبرى مورست عليهم، على وعد أن يعودوا إلى ديارهم قبل أن يجوع الحصان المتروك وحيدًا لحراسة البئر.

رواية تستحق أن تدرس ضمن مناهجنا التعليمية، كما يستحق كاتبها جائزة فلسطين للتميز والإبداع

مع شهود من القرية

الحاجة آمنة الحاج احمد كايد أم حسن:

على فراش مرضها في بيتها الكائن في حي الزيتون تحاملت الحاجة أم حسن (80 عامًا) على أوجاعها ومرضها، وبدأت تروي قصتها عندما هاجرت برفقة عائلتها من بيت دارس جنوب فلسطين المحتلة إلى مدينة غزة، وكأنها تريد أن تقول "إن كل ألم ووجع يهون أمام ألم الهجرة والنكبة".

تروى الحاجة آمنة الحاج أحمد حكاية النكبة، التي عاشتها وهي ابنة الرابعة عشر عامًا وكأن ما حصل كان بالأمس القريب. تفاصيل صغيرة كانت كافية لِتُنقل للأجيال والأحفاد وأن يحفظوا معها حقهم الذي سُلِبوه من الاحتلال. فعلى فراش مرضها في بيتها الكائن في حي الزيتون تحاملت الحاجة أم حسن (80 عامًا) على أوجاعها ومرضها، وبدأت تروي قصتها عندما هاجرت برفقة عائلتها من بيت دارس جنوب فلسطين المحتلة إلى مدينة غزة، وكأنها تريد أن تقول "إن كل ألم ووجع يهون أمام ألم الهجرة والنكبة".

هم الأشخاص أنفسهم الذين عاشوا أحداث النكبة، تتجدد ذكرياتهم وتزداد آمالهم رغم مرور عام جديد على تلك المأساة، إلا أنهم ما زالوا يحملون الذكريات الأجمل لطفولتهم وألعابهم وعاداتهم وتقاليدهم متمسكين بالحلم الأصعب المتمثل بحق العودة إلى أرض الآباء والأجداد، عدا عن احتفاظهم بمفاتيح الديار وشهادات الطابو القديمة وتعزيز العودة لدى نفوس أبناءهم وأحفادهم.

وصف القرية:

بدأت الحاجة أم حسن بتعريف قريتها قائلةً: "قرية بيت دراس فلسطينية الأصل، وتعني مكان دراسة الحنطة، ويرجع سبب تسميتها لوجود بيت سيدنا إدريس عليه السلام"

وتضيف تقع القرية إلى الشمال الشرقي من مدينة غزة، وتبعد عنها ما يقارب 32 كيلومتراً، وترتفع 50 متراً عن سطح البحر، وتبلغ مساحة أراضيها 88 دونما".

وتحيط بالقرية حدائق وبساتين الحمضيات وأراضي قرى المجدل والسوافير، والباطني، وأسدود، وحمامة، وترتفع بالتدريج من الغرب إلى الجنوب الغربي لتصبح تلاً.

وتابعت: "بيوت القرية كانت من الطوب، وبها مسجدان ومدرسة ابتدائية واحدة، جلُ أراضيها صالحة للزراعة بسبب الأمطار الغزيرة، كما اشتهرت بزراعة القمح والشعير، وطعام المفتول والكسبر "اللحم".

البدرساوي:

وعن سبب الصفة التي يحملها أهل بيت دراس والمتمثلة بـ " كبر الراس " قالت الحاجة إن أهل البلدة عاشوا في مرحلة مستقلة عن الآخرين وكان عندهم عنادة الرأس في كل شيء ولا يحب "البدرساوي" أن تنزل كلمته عند الزوجة أو العشيرة.

احتلال القرية، تقول الحاجة أم حسن: "لبيت دراس ذكرى بطولية في حروبهم مع اليهود إبان الحكم البريطاني، فكثير من المستعمرات اليهودية تقع في جوارها، وقد عرف أهلها بالشجاعة والتضحية".

وتتابع: "ارتأى اليهود آنذاك التخلص من هذه القرية، لأنها تمثل حلقة الوصل بين المستعمرات، فبدأ الاحتلال بقصف القرية بالهاون بشكل عشوائي فاستشهد العديد من المدنيين واحترقت بساتين القمح والشعير نتيجة القصف".

هوجمت القرية أربع مرات حيث بدأ الهجوم من 16 إلى 21 مايو، وفي كل مرة كان أهل القرية ينتصرون على الاحتلال، رغم تفوقهم في العدد والعدة.

بعد ذلك، حوصرت القرية من أربع جهات لمنع وصول الدعم للمجاهدين من القرى المجاورة، وبدأ الاحتلال بقصف القرية بالهاون، فطلب المجاهدون من الأطفال والنساء والشيوخ مغادرة القرية لتخفيف الخسائر.

وبعد مغادرة القرية، فرت الحاجة آمنة وعائلتها من بيت دراس إلى المجدل، ولكن الاحتلال ظل يطاردهم حتى وصلوا إلى قطاع غزة واستقروا به حتى يومهم هذا.

وتُعد "بيت دراس"ثالث قرية احتلت على يد الاحتلال، هوجمت في 13/5/1948 وتم هدم منازل القرية بالكامل وتدمير مدرستها الوحيدة".

الخوف الأكبر:

تصمت الحاجة قليلاً وتعضّ على أوجاعها التي ألمّت بها نتيجة اشتداد مرضها، وربما أيضاً لألم مرير يرافقها من الذكريات، لتقول: "كانت الاشتباكات بين الثوار واليهود عبارة عن مناوشات ليلية، وبعد فترة وصلتنا أخبار المجازر التي وقعت في العديد من القرى الفلسطينية والفظائع التي ارتكبتها العصابات الصهيونية، وكان أكثر ما خشي منه الأهالي ليس القتل بل حوادث الاغتصاب التي شاع نبؤها آنذاك".

ولكن رغم درب الألم الذي فُرِضَ على الفلسطينيين، إلا أن اللاجئ الفلسطيني لا يكل ولا يمل متخذاً من الصبر والإيمان والعلم سلاحاً يناضل ويكافح به من أجل العودة إلى ثرى فلسطين المحتلة.

رواية الأكاديمي رمزي بارود عن جده:

حكايات موثقة يرويها الكاتب والمفكر الفلسطيني الأصل، الأميركي الجنسية، رمزي بارود، عن فلسطينيين عانوا التشرد والاضطهاد والذل والمهانة. ويبدأ بالحديث عن نفسه وجدّه.

حكاية جدّي:

«على الرغم من أنني ولدت وترعرعت في معسكر للاجئين في غزة، ثم نزحتُ في ما بعد للولايات المتحدة، فمازلت أنتمي بقوة لقرية تم محوها من على الخريطة قبل عقود، ولكن ستظل قرية بيت دراس بالنسبة لي أهم قطعة أرض على هذا الكوكب.عندما كنت طفلاً تعلمت من جدي أن أشعر دائماً بالفخر والكرامة. كان فلاحاً وسيماً وقوياً، لا يتزعزع إيمانه بالله وبأرضه. نجح في إخفاء حزنه العميق بعد أن تعرض للطرد من منزله في فلسطين مع كل أسرته. وعندما طعن في السن كان يجلس لساعات بين كل صلاة وأخرى، يبحث في ذاته عن ذكريات الماضي الجميلة. وكثيراً ما كان ينفث آهات حزينة، وتتدحرج على خده بضع دمعات، لكنه على الرغم من ذلك لم يقبل بالهزيمة، ولم تنمحِ عن ذاكرته حقيقة ضياع قرية بيت دراس

وصية لم تتحقق:

في نهاية حياته، كانت رغبة جدّي الوحيدة هي أن يتم دفنه في بيت دراس، ولكن بدلاً من ذلك، كان حظه أن يقيم في مقبرة مكتظة بمخيم النصيرات للاجئين. ومع ذلك، فقد بقي بيدرساوياً حتى النهاية، نسبة إلى بيت دراس، كما كان يطلق عليه أهل القرية، متعلقين بشدة بذكريات ذلك المكان، الذي ظل بالنسبة له - وبالنسبة لنا جميعاً - مقدساً وحقيقياً. وبالنسبة لملايين اللاجئين، ولآلاف المحتجين على حدود غزة، لم تعد فلسطين مجرد قطعة أرض، بل معركة دائمة من أجل العدالة، وباسم أولئك الذين استشهدوا على طول مسارات المنفى المتربة، وأولئك الذين لم يولدوا بعد.

شهادة الحاجة مدللة إبراهيم عليان:

يقود الحوار مع اللاجئة الفلسطينية، الحاجة مدللة إبراهيم عليان (83 عاماً)، إلى السفر سبعين عاماً إلى الوراء، سفر ينهل من خصوبة ذاكرتها بوصفها شاهدة على أحداث النكبة الفلسطينية عام 1948 والتي تحلّ كل عام ذكراها في الـ15 من مايو. وعلى الرغم من الفارق الشاسع بين زمانين ومكانين منفصلين بأسلاك شائكة وأبراج مراقبة وجنود وحدود وحواجز (قرية بيت دراس عام 1948 ومدينة غزة عام 2018)، لكن ذاكرة الحاجة مدللة مكتنزة بتفاصيل الذكريات العتيقة التي رافقت طفولتها البائسة، ومثقلة بالكثير من الحزن جراء النزوح عن مسقط رأسها، ومشبعة في الوقت نفسه بالحنين. لا ترتبك ذاكرتها حين تسرد تفاصيل أحداث النكبة وضراوة الحرب وويلات الهجرة، بل تنساب ذكرياتها من بوابة الشاهد على تفاصيل المأساة بحذافيرها.

تجلس الحاجة مدللة في بيتها الواقع في مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين شمال قطاع غزة، وعقلها عالق في قرية بيت دراس، تلك القرية الفلسطينية الواقعة إلى الشمال الشرقي من مدينة غزة، وتبعد عنها 32 كيلومتراً. فهناك مسقط رأسها، وبيتها الأول المصنوع من سعف النخيل والقش، والذي غادرته قسراً برفقة أمها وأشقائها تحت وقع احتلال فلسطين عام 1948. أكثر ما يستوطن ذاكرة الحاجة مدللة التي ترتدي ثوباً مطرزاً محاكاً بشكل فني تراثي قديم، هي حادثة استشهاد المقاتل الفلسطيني عبد القادر موسى الحسيني في الثامن من أبريل 1948، أي قبل تاريخ النزوح الفلسطيني بنحو 37 يوماً.

عندما تستحضر النكبة، فوراً تتحدث عن الحسيني بوصفه قائداً لمعركة القسطل ضد العصابات الصهيونية في القدس والتي امتدت لثمانية أيام متتالية. تقول الحاجة التي التقيناها في بهو منزلها وفوقها إطار يحتضن صورة زوجها الذي توفي قبل 18 عاماً: "كنت في الـ13 من عمري، ولكني أعي تماماً ما كنت أسمعه عن المعارك المتعددة التي يخوضها الإنكليز واليهود ضد الفلسطينيين". وتضيف: "نزل خبر استشهاد عبد القادر الحسيني كالصاعقة على مسامعنا ونحن نجلس في بيت بسيط متهالك. بكت أمي وأبي بحرقة وقتها، وخرجنا إلى الشوارع لإعلان الحداد. كنا ننادي على الباعة في الأسواق ‘سَكَّر يا قليل الدين مات رئيس فلسطين’".

حينذاك، لم تكن هناك وسائل اتصال. كان اللاجئون يتناقلون الأخبار، كما تروي، عبر جهاز الراديو الموجود في أحد مقاهي القرية، ومن ثم ينقلها الآباء إلى أسرهم. عندما احتد القتال، قام والد الحاجة مدللة بنقلها وأخواتها إلى قرية "سُكْرِير" وهي قرية صغيرة تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وذلك لإبعادهم عن مواطن الاستهداف والتفجيرات. تقول: "تفاجأنا حين بتنا ليلتنا الأولى هناك بوقوع معركة شرسة، وقيل إن الجنود المصريين انتصروا فيها على العصابات الصهيونية. كانت أمي ترفع يديها إلى السماء للدعاء قائلة ‘يا ناصر ستة على ستين تنصر دين محمد على القوم الكافرين’".

بعد ليلة ساخنة، اضطرت أسرة الحاجة مدللة للانتقال إلى قرية "البطاني الغربي" التي تبعد 36 كيلومتراً شمال شرق مدينة غزة، ولجأت إلى أقارب لها من عائلة المدلل. هناك توالت الأخبار عن هزيمة العصابات الصهيونية على يد الثوار والقوات المصرية في قرية بيت دارس في المعركة الأولى، غير أن العصابات الصهيونية دبّرت حيلة بمساعدة مَن أسمتهم الحاجة بـ"الخونة"، راويةً أنهم تسللوا إلى القرية عبر البحر ومن ثم تمكنوا من احتلالها. في صبيحة اليوم التالي لاحتلال قريتها الأم، تروي الحاجة الثمانينية، "جاءت الطائرات عند الساعة السابعة صباحاً وقامت بإفراغ حمولتها من المتفجرات فوق رؤوس السكان وكانت تطلق الفشك (الرصاص) على الناس. خرجنا حينها هاربين فوجدنا الناس أكواماً ملقاة في السوق وفوقهم الدواب". في تلك اللحظات، احتمت الأسرة ومَن معها من مهاجرين بمعسكر للجيش المصري مقام على أرض قرية المجدل، وقد تمركزوا هناك وبدأ الناس يقتاتون على بقايا الزيتون ويصنعون الخبز على مواقد الحطب. غير أنهم بدأوا يشعرون باقتراب الأجل، وقد تأثروا كثيرا بمذبحة "دير ياسين" التي قتل فيها المئات من أبناء القرية على يد الجماعات الصهيونية. وتقول الحاجة مدللة: "كنا نخشى أن تتكرر المجزرة ونُذبح مثل أبناء دير ياسين".

لذلك، آثرت أسرة الحاجة مدللة ومَن معها، الهروب خوفا وذعراً، فتوجهوا إلى الجنود المصريين، و"قلنا لهم وين نروح يا دفعة؟ فقال القائد المصري على غزة يا حجة على غزة". تشير السيدة التي أنجبت 14 ولداً (10 إناث و4 ذكور) إلى أن توجيه الضابط المصري لهم بالهروب إلى غزة كان مثار استغراب، على اعتبار أن الجنود المصريين كانوا ذوي بأس، مستشهدةً ببطولة القائد طه بيه، الملقب بـ"الضبع الأسود"، وهو سوداني الجنسية وكان قائداً لكتيبة مصرية رفضت الانسحاب من قرية الفالوجا الواقعة بين مدينتي الخليل وغزة، والتي حاصرتها العصابات الصهيونية إبان نكبة 1948.

تستذكر الحاجة عمليات الدفاع التي كان يقودها الثوار الفلسطينيون. تستعيد جهود عمها الذي وصفته بـ"القائد محمد عليان" والذي خدم في الجيش التركي خمس سنوات، وتولى مهمة تدريب الثوار على إطلاق النار في قريتي بيت دراس والبطاني الغربي. وتقول: "كنت أراه يضع قطعة حديدية تتوسطها دائرة حمراء كإشارة أمام الثوار ويعلمهم كيف يصيبون الهدف، غير أن تلك البواريد (البنادق) لم تكن تجدي مع الطيران". وتضيف: "في لحظة الهجوم على بيت دراس، استطاع عمي القائد محمد النجاة من العصابات الصهيونية. اختبأ في كومة قش في أحد كروم العنب ولم يتمكنوا من رؤيته وكان يسمع نداءهم ‘وين شباب؟ وين بارود؟’ ومن ثم تمكّن من النزوح لاحقاً إلى غزة". تستذكر الحاجة مدللة لحظة مقتل والدها إبراهيم. تتنهد وتقول بعد أن دعت له بالرحمة: "قبل أسبوعين من الهجرة إلى غزة، قرر أبي الذهاب إلى سوق قرية أسدود.

جهز نفسه صباحاً بعد أن أعدّت له أمي فطيرة بالزبدة والسكر، ورفضنا خروجه خشية عليه من أن يقتل، ولحق به شقيقي الأكبر نايف، فقام بإعطائه شلن (عملة نقدية قديمة) وأعاده إلى البيت، ومن ثم مضى في طريقه. ومع دخول الليل جاءنا خبر استشهاده حيث انفجر به أحد الألغام التي زرعتها العصابات الصهيونية في وادي القسطينة، ودفن هناك دون أن نتمكن من وداعه". تضيف بنبرة حزن: "حينما سمعنا نبدأ استشهاده، كنا نصرخ بشدة ونضع الرماد على رؤوسنا. كان أبي عزيزاً علينا، وكان أحد وجهاء القرية، وكان يحذي أقدام الخيول وهذا العمل كان يدر عليه دخلاً كبيراً".

تشير السيدة التي يزيد عدد أحفادها عن 100 حفيد، إلى أنه في الوقت الذي سبق حدوث النكبة كان يتوافد أجانب شقر بين الحين والآخر إلى قريتها والقرى المجاورة، ويقومون بالتقاط صور للمداخل والمخارج، دون معرفة الفلسطينيين بدواعي التقاط تلك الصور. وتعتقد الحاجة مدللة أن تلك الصور كانت سبباً في رسم الطريق للاحتلال من أجل السيطرة على القرى. وتقول: "كانوا يخططون منذ وقت لاحتلالنا.

كنا نلحظ أنهم يشترون بيوتاً مجاورة فوق التلال ويقيمون عليها مستعمرات. نحن يا ويلي علينا كنا مساكين". وأفادت بأن الهجمات التي كانت تشنها الطائرات على المدنيين كانت تأتي مباغتةً وتنفّذ في ساعات الفجر الأولى، ولم يملك المدنيون سوى الخروج طلباً للنجدة من دون أية قدرة على المجابهة، وتابعت: "كان الرجال ينادون في الطرقات ‘نجدة يا رجال نجدة’ وذلك من أجل إسعاف المصابين". وعن لحظة الهجرة، تروي: "تتبعنا القوات المصرية وسرنا خلفها. بتنا ليلتين في طريق الهجرة، إحداها تحت شجرة خروب والأخرى تحت شجرة زيتون، وقد كانت أمي تُعِدّ لنا خبز الصاج بما تبقى لديها من طحين القمح. وعندما جئنا إلى غزة كانوا يعدّون لنا أطباق الفول والعدس ونحن متناثرون تحت الأشجار".

من ألف أسرة يهودية إلى 6.5 مليون يهودي... كيف وصل الإسرائيليون إلى أرض فلسطين؟

ديني أم سياسي؟ كيف نظر العرب إلى صراعهم مع إسرائيل؟

"يموت الكبار وينسى الصغار"... كيف أفشل أطفال فلسطين فلسفة إسرائيل؟

استقرت أسر اللاجئين في غزة، بعد أن صنعوا لأنفسهم خياماً من الأكياس البلاستيكية لغرض الإيواء، ولاحقاً قامت الهيئات الدولية بحصرهم وتسجيلهم ضمن قوائم، إلى أن جرى توزيعهم على مخيمات متفرقة في قطاع غزة وأقيمت لهم خيام تطوّرت لاحقاً إلى بيوت من القرميد. ومضت الحاجة مدللة تقول: "كانت أوضاعنا صعبة للغاية. كنّا نفتقد إلى كافة مقومات الحياة. كنّا نتلقى وعوداً بين الحين والآخر بأننا سنعود خلال يومين ومن ثم شهرين ثم سنتين ومضت سبعون عاماً ونحن لا زالنا في هذه المحطة ننتظر عودتنا".

تزوجت الحاجة مدللة عن عمر 15 ربيعاً من ابن عمها، بعد الهجرة بعامين، وكان شرط أمها أن يتحقق زواج البدل، أي تتزوج مدللة من ابن عمها مقابل أن يتزوج شقيقها من ابنة عمه. وحصلت الحاجة مدللة على مهر أكبر من المهر الذي قام شقيقها بدفعه لعروسه. وعن سبب ذلك ضحكت وتكشفت أضراسها وقالت: "لأنني كنت بيضاء وهي كانت سمراء".

اليوم، وبعدما بلغت 83 عاماً من العمر، صار وجه الحاجة مدللة مليئاً بالندوب وعروقها تبدو أكثر بروزاً. العمر مضى ولا تزال تحلم بأن تعود إلى قريتها، على الأقل في موكب وداعي لمواراة جثمانها الثرى هناك. تشارك الحاجة مدللة في مسيرات العودة السلمية التي ينظمها اللاجئون على حدود غزة. تعاين رؤوس التلال التي تطل من بعيد، وكأنها لا تحلم بأكثر من الوصول الآمن إلى ما وراء هذا الجدار العازل.

القرية كما وثقها ابنها د. عبد الرحمن بارود رحمه الله:

المرجح أن الدكتور "عبد الرحمن بارود" كتب هذه القطعة عام 1995 والله أعلم؛ وقد رحل عن دنيانا الفانية قبل أن يكحل عينيه برؤية مسقط رأسه ومهوى فؤاده (بيت دراس) التي كان على استعداد لأن يجند نفسه وحياته في سبيل تحريرها والعودة إليها وأخواتها؛ نرجو الله أن يتحقق ذلك لإخوانه وذريته وأن ينقلوا جثمانه ليوارى في ثرى البلاد الحبيبة فلسطين. مؤسسة فلسطين للثقافة..

بيت دراس بلدي ومسقط رأسي، قرية فلسطينية صغيرة تعدادها 4 آلاف نسمة تقريباً، تقع شرقي قرية أسْدود بحوالي 1.5 كم، وتقع قرية السوافير شرقها بحوالي كيلو متر واحد.. وهي قرية زراعية أهم حاصلاتها القمح والشعير والسمسم والذرة والعدس، تحيط بها البساتين النضرة التي تحتوي على العنب والتين والمشمش والجميز، ومساحتها حوالي 15 ألف دونم بما في ذلك أراضيها، مناخها ممتاز إذ إنها تقع في شمال القطاع الجنوبي من فلسطين.

تقع على عدة هضاب متقاربة، بالنسبة لتاريخ إنشائها فهي تبلغ من العمر 350 سنة على وجه التقريب، ويقسم سكانها إلى أربعة أقسام بينة لكل قسم مختار.

التعليم فيها ابتدائي في مدرستين، الأولى غرفة واسعة مستطيلة فيها الصف الأول والثاني الابتدائيين مبنية من الحجر الأبيض وهي قائمة بذاتها، وجميع أهل القرية يعلّمون فيها أبناءهم، أي أنه لا يوجد هناك كتاتيب.

وأما الثانية فكانت إلى عهد قريب (قبل أول سنة 48) في أحد مسجدي القرية الصغيرين، حيث كانت المقاعد تحتل أكثر من النصف فإذا جاءت نهاية يوم الخميس رُكِّبت المقاعد على بعضها حتى يتسع المسجد للمصلين يوم الجمعة، كذلك كان يقوم طلاب هذه المدرسة بحراسة المسجد من بعد الدروس إلى المغرب وكان لكل يوم طالبان، كان مجموع الطلاب من الصف الأول إلى الرابع -وهذا الأخير هو أعلى صف- حوالي 190 طالباً، وكان أهل القرية يقولون عن الذي أنهى الصف الرابع أنه قد "خَتَمْ" أي أنهى كل مراحل التعليم، وكان الطلاب يقومون بتمثيل الروايات أو إقامة احتفال "فخم" في نهاية السنة، يلقي فيه كل طالب قطعة أو قطعاً من الشعر يخصصها له المدرسون، وأستغفر الله إذ إنني أقصد أن أقول: المدرِّسان، وهما يسكنان القرية بعيالهما.

الأول عالم أزهري من قرية فلسطينية، سكن قريتنا حوالي اثني عشر عاماً، وكان أستاذاً "للمعهد العالي" أي الصفين الثالث والرابع يعلمهما جميع الدروس وحده، ومن هذا يفهم أنه لم يكن هناك لغة إنجليزية مقررة.

ومن الذكريات العزيزة عن هذا الأستاذ، أنه كانت له عصا من الخيزران، عاشت معه حوالي ثلاث سنين، فقد كان حريصاً جداً عليها فيضعها بعد الدروس في الخزانة ويغلق عليها بالقفل، والحق يقال إنها أدت واجبها بإخلاص، وهذا الشيخ يسمى الشيخ عبد النبي، وهو الآن يسكن أحد المعسكرات الثلاثة (البريج، النصيرات، المغازي) على ما أظن.

وأما الأستاذ الآخر فهو من أبناء قرية "بيت لاهيا" وهو يقيم الآن بها واسمه الأستاذ زكي الدحنون، وعلى الرغم من افتراقنا أكثر من خمس سنين ونصف، إلا أنه قد عرفني عندما رأيته فسلمت عليه وصافحته، ولكن بعد مدة من التفكير.

وهذا الأستاذ كان يعلم الصفين الأول والثاني، وكان عنده أكثر من عصاتين طويلتين تتولى إحداهما العمل إن تعبت سابقتها وإحقاقاً للحق أقول: إن هذين الأستاذين كان لهما الفضل بعد الله في رفع مستوى التعليم في القرية، إذ كان التعليم قبلهما في درجة من التأخر عظيمة، ولا يزال أخي الأكبر يذكر كيف كان الأستاذ يجلد بل يطرد الطالب من الفصل إذا كان لم يحضر البيضة والرغيف في الميعاد، وكيف كان يتفنن في تعذيب أبناء القرية المساكين.

وكيف أن الطالب كان إذا شكا أمر أستاذه إلى أهله قالوا له "إخرس أنت المجحّش ولولا ذلك لما جلدك سيّدك".. هذا حال التعليم في قرية بيت دراس قبل سنة 47 ولكن بعد هذا التاريخ بنت وزارة المعارف مدرسة جديدة جميلة مكونة من سبع غرف في مكان صحي غربي القرية إلى جهة أسدود، ولكن كبدت القرية ما يزيد على ثمانية آلاف جنيه، فارتقت الصفوف حتى صارت الآن -بعد البناء- ستة بعد أربعة، كذلك جاءنا معلمون جدد على الطراز الحديث، وكذلك أصبح الطلاب لأول مرة في التاريخ يلفظون الحروف الإنجليزية ويقرأون "إنجليزي" الأساتذة الجدد أربعة لم يحصل أحدهم على شهادة.

التعليم العالي (المترك) وهم: ثلاثة من قرية أسدود والرابع من المجدل وأصبح الطلاب يرون لأول مرة كرة القدم في مدرستهم وشيئاً يسمى المختبر للعلوم.

هذا من ناحية التعليم وأما من ناحية الصحة، فإن القرية على العموم نظيفة يهتم أهلها بها، وأما الحكومة فقد جعلت في أسدود عيادة يأتي إليها أهل أسدود وبيت دراس والبطاني وحتى من قرية برقد، وكان في المستعمرة القريبة من بيت دراس طبيب أظن أنه إنجليزي، كان يذهب إليه كثيرون من القرى المجاورة مثل السوافير والبطاني وبيت دراس، وكان يأتي كل سنة طبيب ينصب خيامه بالقرب من العرين ويذهب إليه مرضى العيون وغيرهم ما عدا الذين يحتاجون الجراحة، ولكن انقطع وصارت الحكومة ترسل بعض رجال الصحة في حالات الأوبئة للتطعيم.

وأما الحال السياسية، كان لكل قسم من الأقسام الأربعة مختار يمثلهم أمام الحكومة، وكان والحق يقال في أغلب الأحيان جائراً ظالماً، كأنّ الختم الذي يحمله هو خاتم سيدنا سليمان صلوات الله عليه، فهو السيد المطاع الذي لا يدانيه إلا القليل.

شباب القرية جاهل ساذج يمضي حياته في فلاحة الأرض، وقليل منهم من يشتغل بالتجارة مثل التجارة بالأبقار والمواشي عامة والحبوب ولا يوجد صناعات مهمة بالقرية، وكان هناك حوالي سبع حوانيت (الدكاكين) والنجارون حوالي ثلاثة، ومياه الشرب تملأ بالجرار على ظهور الحمير أو على رؤوس النساء.

أما البيارات فأصبحت كثيرة في المدة الأخيرة وتسقى بالماتورات.

التعصب "للحمولة" شديد ولذلك كانت تكثر المشاحنات التي كانت كثيراً ما تتطور إلى صدام "مسلح" قوامه الهراوات أي النبابيت، ولا يوجد بوليس في القرية ولا تليفون، ولكن كانت هناك نقطة للبوليس قرب المستعمرة مخصصة لبيت دراس والبطاني والسوافير وربما الأسدود أيضاً.

ولكن أهل القرية وبصفة عامة كرماء جداً لدرجة تبلغ الإسراف في كثير من الأحيان، وهم سُذج طيبو القلوب، ومن الآثار الظاهرة القديمة بعض حجارة الرخام في موضع يقال له "النبي صالح"، وآخر يسمى النبي إدريس وربما سميت البلدة باسمه، وهذان الموضعان مقدسان وهناك أماكن أخرى مقدسة تسمى بأسماء أولياء، وكان في كرمنا مغارة تحت الأرض وجدها أبي من مدة طويلة يوم أن كانت الأرض المزروعة كرماً، الآن أصبحت تلالاً يكثر فيها الشوك ولا يستغلها أحد، ووجد في المغارة التي لها باب صغير على وجه الأرض يوصل إلى الأسفل بحوالي ثلاث درجات كبيرة هياكل آدمية وجرار كبيرة فيها مادة صفراء ناعمة لم يعرفها أحد، حسبها الذين كانوا موجودين طحيناً معفناً فكسروا الجرار وبعثروا الذي فيها، ومما يلفت النظر أنها –المغارة- كانت مفروشة بالرمل الناعم النظيف ووجد فيها خرز وبعض أنواع العملة مكتوب على أحدها "بحالاً"، وعلى أحد وجهيها رجل وقد طمرنا المغارة بعد أن أخرجنا حجارتها وزرعنا فيها شجرة جميز.

كما أن هناك تلة كبيرة كثيرة الفخار الأحمر تسمى بردغة، يؤكد أهل القرية أنها كانت بلدة قبل أن تنشأ ببيت دراس، هذا ويوجد في القرية آبار كثيرة بعضها مطمور والآخر عُمّر.

في سنة 48 كنت في الصف الخامس وبدأت المعارك الحامية في فلسطين ولم تتمهل كثيراً، إذ ضرب اليهود القرية بمدافعهم وكانوا قبل ذلك يخافون أهلها خوفاً شديداً يرجع إلى سنة 36 يوم أن أحرق أهل القرية بمساعدة الثوار وأهل القرى المجاورة المستعمرة.

وتعددت اعتداءاتهم إلى أن شنوا هجوماً عنيفاً بمدافع المورتر والمدافع الرشاشة بقوات هائلة تزيد على خمسة آلاف جندي، وقد خف المناضلون لصدهم وتدفقت النجدات من القرى المجاورة فهزم اليهود هزيمة منكرة بينما لم يفقد العرب إلا القليل جداً، لكن اليهود كانوا قد جعلوا المدرسة الجديدة مركزاًَ لهم فبعثروا الكتب وأهانوا المصحف وعاثوا فساداً كبيرا.

مرة أخرى أعاد اليهود هجومهم بثلاث مصفحات دخلت القرية فرحل أهل القرية إلى القرى المجاورة مثل حمان وأسدود وانتظروا حتى جاء الجيش المصري فأملوا كثيراً أن يرجعوا، ولكن الجيش لم يعمل شيئاً وباقي القصة معروفة للجميع.

أما شعوري الآن فهو شعور المسلم الذي عرف بعض إسلامه الذي يقول "حب الوطن من الإيمان"، فهو يحن كثيراً إليها إلى مسقط رأسه ومهوى فؤاده، فهو مستعد جداً لأن يجند نفسه وحياته في سبيل تحريرها والعودة إليها وأخواتها.

المدرسة هي وطن مصغر.. المدرسة هي صورة مصغرة للوطن، فيها تتجلى مزايا كثيرة وتتولد في نفسي مشاعر حساسة كتلك التي تجيش في صدري عند الحديث عن الوطن، ولا عجب إذ إن المدرسة هي أقدس بيئة يربى فيها الطالب بتربية صالحة، وهي التي تزوده بالأسلحة الكفيلة بحمايته إذا ما خرج إلى معترك الحياة الواقعية.

كما أن الوطن في أغلب الأحيان تكون له حكومة وشعب ورئيس حكومة، فكذلك المدرسة، فالمدير هو بمثابة رئيس للدولة وهو القائم على أمورها والذي يمثلها.

وكذلك المدرسون الذين يقومون بالتنفيذ الفعلي للبرامج التي يقرها مجلس الوزراء فهم بمثابة الوزراء، وأما الدروس فهي بمثابة المشاريع التي ووفق على تنفيذها وكذلك وزير الحربية الذي يقابله في المدرسة أستاذ التربية البدنية، وهكذا تجد أن المدرسة حكومة وشعب والشعب هو مجموع الطلبة الذين يكتبون الدروس، من هذا التقسيم نرى أن المدرسة منظمة تنظيماً دقيقاً حيث إن كل فرد فيها يشعر بمكانته فيها، وهو يعلم أيضاً ما عليه من واجبات يجب أن يؤديها بإخلاص وتفانٍ، وما له من حقوق مقدسة يجب أن لا تمسّ بسوء، فهو مصان الحرية محترم الشخصية منبسط الأسارير، ولكن هناك بعض الأشرار الذين يفسدون المجتمع ويقودونه إلى مهاوي الردى ولا شك أن أي مجتمع لا يخلو من هؤلاء كذلك يقابلهم في المدرسة بعض الطلبة النزقين المستهترين، فإن كانت الحكومة حازمة قلّ هؤلاء من المجتمع وتلاشوا تدريجياً أما إذا كانت هي حكومة فاشلة فلا شك أن المجتمع سيهوي، والمدرسة كذلك إن كانت إدارتها حازمة اختفى هذا النوع من الأشرار وإذا ضعفت الإدارة ضعف الجسد كله.

إننا بصفتنا طلبة يجب أن نساعد إدارة المدرسة على أداء وظيفتها، بأن ننبذ كل مستهتر مائع نبذاً لا هوادة فيه إذا لم يرتدع بعد النصح، كذلك يجب أن نحب هذه المدرسة حباً لا يقل عن حب الوطن لأنها هي التي ستخرجنا إن شاء الله رجالاً للوطن أشداء لا يرهبون في الله لومة لائم يقولون دائماً:

كل يزول وينقضي أما الحمى فوديعة الآباء للأبناء.