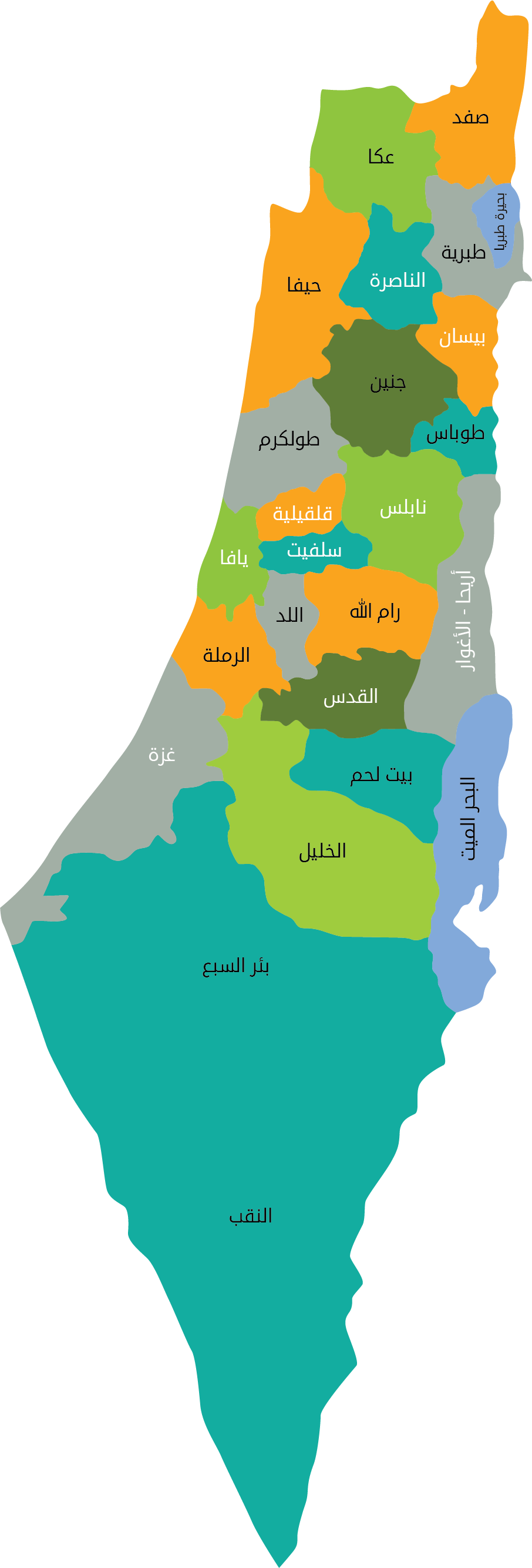

معلومات عامة عن البِرْوَة - قضاء عكا

معلومات عامة عن قرية البِرْوَة

قرية فلسطينية مهجرة، ودُمرت أثناء حرب 1948. كانت تقع شمالي فلسطين على بعد 10.5 كيلومتر (6.5 ميل) شرق عكا، وكانت تابعة لقضاء عكا. بلغ عدد سكانها في عام 1945 حوالي 1,460 نسمة، وكان معظمهم من المسلمين وأقلية من المسيحيين. بلغت مساحة أراضيها نحو 13,542 دونم أي ما يعادل (13.5 كم²). ووُرد ذكرها في مُنتصف القرن الحادي عشر للميلاد على لسان الجغرافي الفارسي ناصر خسرو، وقد عُرفت القرية عند الصليبيين باسم Broet برويت خضعت القرية في أواخر القرن الثالث عشر للحكم المملوكي، وفي مطلع القرن السادس عشر انتزع العثمانيون الحكم وبقيت بأيديهم مدة أربعة قرون. أشارت تقارير الرحالة من أواخر القرن التاسع عشر إلى أن البروة كان بها مسجد، وكنيسة، ومدرسة ابتدائية للبنين (مدرسة البنات تم بنائها في عام 1942.(

في فترة الانتداب البريطاني على فلسطين كانت البروة موطنًا لأصحاب النفوذ المحليين الذين كانوا يتوسطون في حل النزاعات بين أهالي القرى المجاورة. خلال ثورة 1936-1939 أصبحت البروة مركزًا للثوار الفلسطينيين ضد الحكم البريطاني. وبحلول أربعينات القرن الماضي فقد العديد من الفلاحين في القرية أراضيهم بسبب الديون التي تفاقمت عليهم، فانتقلوا إلى العمل في المدن المجاورة، مثل حيفا. إلا أن غالبية السكان من الرجال والنساء استمروا في عملهم بالزراعة وبيع الزيتون والحبوب وغيرها من المحاصيل في أسواق عكا.

سقطت البروة في أيدي القوات الإسرائيلية في مطلع يونيو 1948، ثم استعادها أهلها، ثم سقطت مرة أخرى في أواخر يونيو. فر سكانها بما فيهم الشاعر محمود درويش إلى القرى المجاورة ولبنان. تأسس على أراضي القرية في عام 1949 كيبوتس يسعور وفي عام 1950 موشاف أحيهود.

السكان

أظهرت قائمة للسكان تعود إلى عام 1887 أن البروة كان يعيش بها 755 نسمة؛ 650 مسلما و105 مسيحيين. في عام 1888 بنى العثمانيون مدرسة ابتدائية للبنين. في عام 1917، خلال الحرب العالمية الأولى، طردت القوات البريطانية العثمانيين من فلسطين وفي عام 1920، تم إنشاء الانتداب البريطاني على فلسطين. في الإحصاء البريطاني لعام 1922، كان عدد سكان البروة 807 نسمة، يتألفون من 735 مسلمًا و72 مسيحيًا. كان المسيحيون في الغالب من الأرثوذكس مع خمسة من الأنجليكان. وبحلول التعداد السكاني لعام 1931، زاد عدد السكان إلى 996، منهم 884 من المسلمين و92 من المسيحيين، يعيشون في ما مجموعه 224 منزلًا. خلال ثلاثينات القرن العشرين أصبحت أسقف الإسمنت تستخدم على نطاق واسع في البروة، حيث شهدت القرية فترة توسع كبيرة. وفي عام 1945، كان عدد سكان البروة 1,460 نسمة، من بينهم 130 مسيحيًّا. في سنوات الأربعينات كان في البروة ثلاث معاصر زيت زيتون، ومسجد، وكنيسة،وقرابة 300 منزل. بالإضافة إلى مدرسة للذكور من العصر العثماني، وأخرى ابتدائية للإناث تأسست في عام 1943.

عائلات القرية وعشائرها

عائلات قرية البروه

عائلات قرية البروة قبل الـ 1948 ومكان تواجدها اليوم

- اسم العائلة مكان تواجدها اليوم الديانة

- دمير سوريا إسلامية

- عيد كابول, سوريا إسلامية

- درويش جديدة , كفرياسيف, أبوسنان, عكا, لبنان, نابلس إسلامية

- كيال جديدة , المكر, عكا ,سوريا, لبنان, حيفا إسلامية

- سعد كفرياسف, جديدة, لبنان, سوريا إسلامية

- واكد جديده إسلامية

- ابو طه (سلطاني) جديده إسلامية

- النِجم جديده إسلامية

- الشيخة جديدة إسلامية

- عكاوي (دلة) جديده إسلامية

- جودي كابول , جديده إسلامية

- عيشان جديده , المكر إسلامية

- هواش كابول , جديده , مكر , طمره, الاردن إسلامية

- حسيان المكر إسلامية

- سمري جديده , المكر, إسلامية

- ذيب جديده , المكر, سوريا, لبنان إسلامية

- ميعاري المكر , كفرياسيف, جديدة, ناباس إسلامية

- عبادي جديدة إسلامية

- دبدوب جديدة , المكر إسلامية

- شامي جديده, ابوسنان إسلامية

- ابراهيم (كشوع) جديده ,المكر إسلامية

- خالد ( مصطفى) جديده, مجدالكروم, نابلس, كندا إسلامية

- دندن جديده, مجدالكروم إسلامية

- رضوان الناصرة إسلامية

- رباح جديدة إسلامية

- المعطي جديده ,المكر إسلامية

- مي جديده ,المكر إسلامية

- سيد كابول جديدة إسلامية

- الادلبي عكا إسلامية

- زايد شفاعمرو , جديده , كفرياسيف مسيحية

- حوا المكر مسيحية

- سكس جديده , كفرياسيف مسيحية

- خوري حيفاو ابو سنان مسيحية

- عطا الله شفاعمرو مسيحية

المرجع

الحياة الاقتصادية

- في هذه الفترة، فقد العديد من السكان أراضيهم أو جزءًا منها بسبب الديون التي تفاقمت عليهم.

- توجه جعل الرجال والنساء يعملون في الوقت نفسه في المشاريع العامة بشكل متزايد، مثل بناء الطرق أو في مصفاة حيفا للنفط أو في المنشآت العسكرية البريطانية، للتعويض عن الدخل المفقود.

- رغم ذلك يعتبر المصدر الرئيسي للدخل الزراعة، وكانت المحاصيل الرئيسية للقرية هي الزيتون والقمح والشعير والذرة والسمسم والبطيخ.

- كان سكان القرية يملكون ما مجموعه 600 رأس من الماشية و3,000 من الماعز و1,000 دجاجة.

- شاركت النساء ولا سيما الشابات من أسر ملاك الأراضي الصغيرة، مع أفراد أسرهن في العمل في الأراضي، في حين أن العديد من النساء من الأسر التي لا تملك أراضٍ قد اجتذبت دخلًا كعمال موسميين في أراضي سكان القرية الآخرين.

- كان يقسم العمل بناءً على نوع الجنس، حيث كانت النساء تجمع مياه الآبار، وتقوم بتربية الماشية، وتخثر الحليب، وتنقل البضائع إلى أسواق عكا، وتجمع الأعشاب، بينما الرجال عادةً كانوا يحرثون الأرض ويزرعون البذور، وأخيرًا كان كلا الجنسيين الرجال والنساء يختارون الزيتون والمحاصيل التي تحصد.

الاستيطان في القرية

في 20 آب/أغسطس 1948، لحظت خطة أولية، تقدم الصندوق القومي اليهودي بها إلى الحكومة "الإسرائيلية"، بناء مستعمرة في موقع القرية. وفي 6 كانون الثاني/يناير 1949، دُشِّن كيبوتس يسعور في الموقع، وهكذا تم تهويد البروة بصورة رسمية . وفي سنة 1950، أُنشئت مستعمرة أحيهود في الجزء الغربي من أراضي القرية.

تفاصيل أخرى

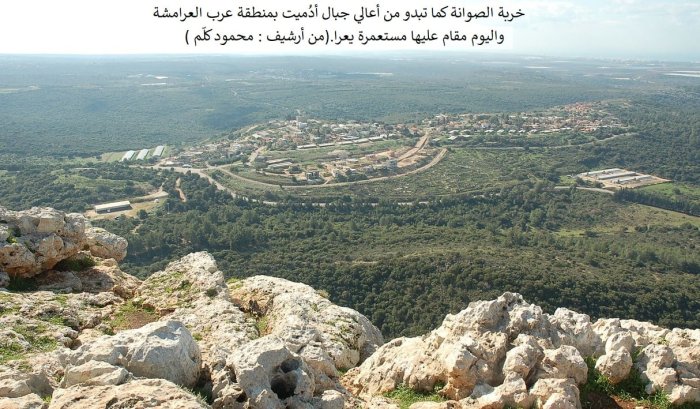

جانب من كيبوتس يسعور المقام على أرض البروة:

دعا الصندوق القومي اليهودي الحكومة الإسرائيلية في 20 أغسطس 1948 إلى بناء مستوطنة يهودية على أجزاء من أراضي البروة. وفي 6 يناير 1949 تأسس كيبوتس يسعور على الجزء الشرقي من أراضي القرية، وفي عام 1950 تأسس موشاف أحيهود على الجزء الغربي من أراضي القرية. وفقًا للمؤرخ الفلسطيني وليد الخالدي (اعتبارًا من 1982)، لم يتبق من القرية سوى ثلاثة منازل ومقامان ومدرسة، وينتشر في أنحائها الصبار والأعشاب وأشجار الزيتون والتين والتوت. وذكر أن أحد المقامين في القرية مبني بالحجارة وله قبة خفيفة الانحناء تغطي السقف بأكمله.

فر معظم سكان البروة إلى البلدات والقرى العربية المجاورة مثل طمرة، كابول، جديدة−المكر، كفر ياسيف، كما فر بعضهم إلى لبنان، وانتهى بهم المطاف بمخيم شاتيلا في ضواحي بيروت، حيث قام المؤرخ الفلسطيني نافذ نزال بإجراء مقابلات معهم في عام 1973.

المطالبة بعودة أهالي البروة:

أثار عضو الكنيست توفيق طوبي عام 1950 قضية لاجئي البروة مطالبًا الحكومة السماح لهم العودة إلى منازلهم. فاستنكر رئيس الوزراء دافيد بن غوريون ذلك، وصرّح قائلًا: «لقد قدّمَ السّائلُ حقائقَ غيرَ دقيقةٍ. البروة هي قريةٌ مهجورةٌ دُمّرت أثناءَ القتالِ. تعاونَ سُكّانها مع عصاباتِ القاوقجي. لمْ يُعاملهمْ جيشُ الدّفاعِ الإسرائيليّ والحُكومةِ كما يستحقّونَ، بلْ سمحتْ لَهُمْ بالبقاءِ بالقُرى المُجاورةِ للبروة، وأصبحوا مُقيمينَ في إسرائيل. وتُعاملهمْ الحكومةُ الإسرائيليّةُ كما تُعاملَ غيرِهِمْ مِنْ سُكّانِ إسرائيل، وحتّى أولئكَ الّذينَ يفتقرونَ إلى سُبلِ العيشِ. وقدْ أُنْشِئَتْ هيئةٌ خاصّةٌ للتعامُلِ معَ هؤلاءِ اللاجئينَ، لإعادةِ توطينهمْ وتأهيلهمْ، ليسَ بالضّرورةِ في قُراهُمْ السّابقةِ، لقدْ بدأَ بالفعلِ إعادةَ توطينِ اللاجئينَ في النّاصرة».

في ديسمبر 1951، أُعلنَ موقعَ القريةِ منطقةً عسكريةً مُغلقةً. يعيشُ اليومَ في كيبوتس يسعور نحو 790 نسمة، ومعظمهم من اليهود المهاجرين من المجر وإنجلترا والبرازيل. بينما يعيشُ في موشاف أحيهود نحو 850 نسمة، ومعظمهم من اليهود المهاجرين من اليمن. يعملُ كل منهم في مجال الزراعة وتربية المواشي والدواجن، ويعمل بعضهم في المناطق الصناعية القريبة.

التاريخ النضالي والفدائيون

شارك عدد من سكان البروة في الثورة العربية 1936-1939 ضد الحكم البريطاني والهجرة اليهودية الجماعية في فلسطين. حيث كان قائد الثورة في منطقة الناصرة-طبرية -الشيخ يحيى هواش- من البروة. تم القبض عليه من قبل البريطانيين وحكم عليه بالسجن مدى الحياة. أعدم البريطانيون أيضًا ثمانية من سكان البروة الذين شاركوا في الثورة.

كما شارك عدد من النساء من البروة في الثورة عن طريق نقل الأسلحة والمياه والمواد الغذائية إلى الثوار المتمركزين بين التلال في المنطقة المجاورة. وقد أشار اللاجئون المسنون من البروة الذين أجريت معهم مقابلات في الفترة 2003-2004 إلى أن الثوار قاموا خلال الثورة بتفجير لغم استهدف سيارة جيب عسكرية بريطانية على طريق مجاور للبروة في أغسطس 1937، مما دفع البريطانيين إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد القرية. حيث قامت السلطات البريطانية بجمع الرجال من البروة، وأجبرتهم على قطع نبات الصبار قرب عكا.

تاريخ القرية

تاريخ قرية البروة على مر العصور:

أولاً: البروة العصور الوسطى:

ذُكرت البروة في عام 1047 للميلاد، خلال الحكم الفاطمي، عندما زارها الجغرافي الفارسي ناصر خسرو. وقد وصفها بأنها كانت تقع "بين عكا والدامون"، وزعم أنه زار هناك ما وصفه بمقابر سيميون وعيسو.[5] انتزع الصليبيون السيطرة على فلسطين من الفاطميين في عام 1099. وأشاروا إلى البروة باسم (Broet: برويت).

في عام 1253، باع جون اليمان حاكم قيسارية البروة وعدة قرى أخرى لفرسان الإسبتارية. وقد ذكرت البروة كجزء من مجال الصليبيين القائم على عكا في عام 1283 جراء هدنة تمت مع المماليك في عهد السلطان المنصور قلاوون.

في أواخر القرن الثالث عشر، انتصر المماليك على الصليبيين وهزموا آخر معاقلهم على طول الخط الساحلي الشمالي لفلسطين.

البروة العصر العثماني:

خضعت البروة للسيطرة العثمانية في عام 1517. وفي عام 1596 كانت البروة عبارة عن قرية صغيرة تقع في ناحية عكا التابعة لسنجق صفد. كانت تدفع الضرائب على القمح والشعير والفاكهة وخلايا النحل والماعز. وفقًا لسجلات الضرائب العثمانية، كان يعيش في القرية عام 1596 نحو 121 شخصا. تُظهر خريطة لرسامٍ فرنسي يُدعى بيير جاكوتين يعودُ تاريخها إلى عام 1799 وتحديدًا أثناء حملة نابليون على مصر والشام؛ البروة باسم (Beroweh: بيرويه)، على الرغم من أن موقعها على الخريطة كان في غير محله.

في أواخر القرن التاسع عشر نمت البروة لتصبح قرية كبيرة، بها بئر ماء في منطقتها الجنوبية. وفي منطقتها الشمالية كانت تقع "بساتين الزيتون الجميلة وحقول القمح المثمرة"، كما وصفها أحد المسافرين الغربيين للمنطقة في منتصف القرن التاسع عشر.

قام الباحث الأمريكي في الكتاب المقدس إدوارد روبنسون بزيارة البروة عام 1852، وأشار إلى أنها واحدة من 18 قرية في فلسطين تنشط بها الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية. وبحلول عام 1859، ذكر القنصل البريطاني إدوارد تي. روجرز أن البروة كان بها 900 نسمة تقريبًا. وقد وصف المستكشف الفرنسي فيكتور جويرين الذي زار القرية في عام 1875، مسيحيِّي البروة بالأرثوذكس اليونانيين، وأشار أن لديهم كنيسة "جديدة نسبيًا".

خضعت القرية في أواخر القرن الثالث عشر للحكم المملوكي، وفي مطلع القرن السادس عشر انتزع العثمانيون الحكم وبقيت بأيديهم مدة أربعة قرون. أشارت تقارير الرحالة من أواخر القرن التاسع عشر إلى أن البروة كان بها مسجد، وكنيسة، ومدرسة ابتدائية للبنين) مدرسة البنات تم بناؤها في عام 1942.

في فترة فترة الانتداب البريطاني على فلسطين كانت البروة موطنًا لأصحاب النفوذ المحليين الذين كانوا يتوسطون في حل النزاعات بين أهالي القرى المجاورة. خلال ثورة 1939 – 1936 أصبحت البروة مركزًا للثوار الفلسطينيين ضد الحكم البريطاني. وبحلول أربعينات القرن الماضي فقد العديد من الفلاحين في القرية أراضيهم بسبب الديون التي تفاقمت عليهم، فانتقلوا إلى العمل في المدن المجاورة، مثل حيفا. إلا أن غالبية السكان من الرجال والنساء استمروا في عملهم بالزراعة وبيع الزيتون والحبوب، وغيرها من المحاصيل في أسواق عكا. سقطت البروة في أيدي القوات الإسرائيلية في مطلع حزيران 1948، ثم استعادها أهلها، ثم سقطت مرة أخرى في أواخر حزيران. فر سكانها بما فيهم الشاعر محمود درويش إلى القرى المجاورة ولبنان. تأسس على أراضي القرية في عام 1949 كيبوتس يسعور وفي عام 1950 موشاف أحيهود.

المرجع

موقع أقلام مقاومة https://aqlam-moqawema.org

احتلال القرية

في 11 يونيو 1948 نجحت القوات "الإسرائيلية" في احتلال البروة والمناطق المحيطة بها بعدما عززت مواقعها في الجليل الغربي من خلال السيطرة على التلال الموازية للساحل عشية الهدنة الأولى من الحرب العربية الإسرائيلية. ومن المرجح أن يكون هذا التقدم قام به لواء كرملي عقب عملية بن عمي. وقد استمرت المعارك في هذه المنطقة على الرغم من إعلان الهدنة. وأعلن الجيش "الإسرائيلي" في 25 يونيو أن قواته اصطدمت مع وحدات عربية في البروة وأوقعت في صفوفها 100 إصابة. أورد مراسل صحيفة نيويورك تايمز تقريرًا فحواه أن قتال القرية استمر يومين، وأن مراقبي الأمم المتحدة وصلوا إلى المكان للتحقيق في آخر أوقات وقف إطلاق النار. وأضافت التقارير أن القرية كانت تحت سيطرة حامية "إسرائيلية" صغيرة قبل الهدنة، ثم سقطت في أيدي العرب عندما قامت قوات انطلقت من الناصرة بهجوم مباغت واستعادت السيطرة على القرية.

وفي الأعوام اللاحقة وصف بعض سكان القرية الوضع في البروة بتفصيلات أدق ورواية تختلف إلى حد ما عن رواية الهاغاناه والصحافة الأجنبية. واستنادًا إلى رواية سكان القرية فإن الاشتباك في قريتهم دار بين الهاغاناه ومجموعة من السكان المسلحين تسليحًا خفيفًا. قال شهود عيان من الذين أجرى المؤرخ الفلسطيني نافذ نزال مقابلات معهم إن القوات الصهيونية دخلت القرية صباح 11 يونيو قبل الهدنة الأولى مباشرة. وقد اختبأ نحو 45 من المسنين في الكنيسة مع الكاهن. وبعد أن قُتل بعض المدافعين في الهجوم، انسحب الآخرون عندما نفذت ذخيرتهم، واحتمى سكان القرية بالقرى المجاورة مدة 13 يومًا تقريبًا،. ثم قرروا العودة إلى قريتهم لحصاد مزروعاتهم قبل أن تفسد، وتجمع نحو 96 رجلًا مسلحين بالبنادق وعدد مماثل من الرجال والنساء غير المسلحين قرب الخطوط الأمامية لجيش الإنقاذ العربي ومن ثم اخترقوا الخطوط هاتفين «الله أكبر» -استعاد أحد سكان القرية ذكرياته- قائلًا: "كان المسلحون في الصف الأمامي للهجوم وتبعهم الرجال غير المسلحين الذين كان يحملون المعاول والفؤوس والعصي والتقطوا بنادق الذين سقطوا في القتال ثم أتت النسوة في المؤخرة يحملن الماء لإسعاف المصابين. وقد باغت سكان القرية المحتلين الصهيونيين فهاجموهم من ثلاث جهات مما اضطرهم إلى الانسحاب إلى منطقة تبعد نحو نصف كيلومتر إلى الغرب من البروة. وحصدوا زرعهم الذي كانت وحدات الهاغاناه حصدت جزءًا منه قبلًا، وظلوا في القرية يومين أي حتى 24 يونيو".

اقترح جيش الإنقاذ عندها أن يلتحق سكان القرية بعائلاتهم في القرى المجاورة وسيطر الجيش على القرية. لكن في مساء اليوم ذاته شن الصهيونيون هجومًا مضادًا فانسحب جيش الإنقاذ الأمر الذي أدى إلى سقوط القرية مجددًا وظل كثيرون يعيشون في ضواحي البروة وفي القرى المجاورة مدة طويلة كما نجح بعضهم في العودة إلى القرية واستعادة بعض الممتلكات. لم تتم السيطرة كليًا على القرية إلا بعد انتهاء المرحلة الأولى من عملية ديكل. وبعد انتهاء الهدنة الأولى أي في وسط يوليو 1948 تقريبًا شملت السيطرة على ما جوار القرية. لكن مع بدء الهدنة الثانية في 18 يوليو كانت القرية واقعة بوضوح خلف الخطوط "الإسرائيلية".

روايات أهل القرية

محمد ميعاري: كيف سقطة البروة مرتين

اختار محمد ميعاري ابن بلدة البروة - التي احتُلت مرتين ورحل عنها أهلها مرتين، واشتهرت بأنها تحررت ولو لمرة واحدة - حياة النضال السياسي والجماهيري، وشارك في تأسيس "حركة الأرض" و"الحركة التقدمية" و"حزب التجمع" وغيرها من التشكيلات القومية العربية في إسرائيل، كما أسس مع ماتيتياهو بيليد "القائمة المشتركة للسلام" وكانت ذات توجه عربي، وانتُخب في الكنيست في سنتَي 1984 و1988.

محمد ميعاري، الذي درس الحقوق في الجامعة العبرية في القدس، والذي ربما يكون آخر القوميين العرب في فلسطين، لا يساوم، ولا يتراجع، حتى لو بقي وحيداً في جبهة النضال. رجل رفض مساومات ومصالحات، وخاض حروباً على الجبهات كلها وفي جميع الاتجاهات ليبقى أميناً لتاريخه، وما يلي هو شهادة يرويها عن آخر أيامه في بلدة البروة في سنة 1948، والانتقال منها إلى قرية المَكْر.

الأيام الأخيرة في البروة

كانت الدعاية الصهيونية تقوم بعملية ترهيب كبيرة للفلسطينيين من خلال نشر شائعات عن هجمات ليلية مفاجئة، وهو ما دفع السكان الذين كانوا يقيمون على أطراف البروة إلى الانتقال في الليل للنوم في وسط البلدة، خوفاً من قدوم اليهود، لكن الرجال كانوا يبقون للحراسة، بينما مُنع الأطفال من الذهاب إلى أطراف البروة، خوفاً من أن يختطفهم اليهود.

بقي الوضع على هذه الحال من التوتر، وكنّا قد سمعنا عن واقعة "الريفاينري" (refinery) وهي مصفاة نفط حيفا، حيث وقعت صدامات بين اليهود والعرب الذين كانوا يعملون معاً، الأمر الذي أدى إلى مقتل العشرات. ومع أن عمالاً من البروة كانوا يعملون هناك، إلاّ إن أحداً منهم لم يُقتل.

بدأت الأمور تتفاقم، وشاهدت ردة فعل والدي والكبار في البلدة، عندما سقطت حيفا في نيسان / أبريل، ثم عكا: كان يتم تناقل الأخبار عن طريق الراديو (كنّا نسميه المذياع)، وكان في البروة اثنان منه، واحد منهما كان عند المختار الذي كان يضعه في مكان عالٍ، ويرفع صوته كي تستطيع الحارة كلها (وفيها 300 شخص أو أكثر) الاستماع إلى الأخبار. كان والدي ضمن الرجال الذين يقومون بالحراسة الليلية، وكان مَن يستنكف عن الحراسة يدفع مقابلاً مادياً إلى أشخاص للقيام بالحراسة بدلاً منه.

لم يكن هذا النوع من الدفع مقتصراً على الحراسة. ففي ذلك الزمن لم يكن هناك بطاقات هوية، وكان لي قريب حُكم بالسجن ثلاثة أشهر، ولدى خروجه من المحكمة طُلب منه تسليم نفسه في الموعد المحدد لقضاء المدة، فذهب إلى شخص اسمه مصطفى وقال له: "أنا تاجر لديّ أعمال، فما رأيك في أن تذهب وتقول لهم أنك يوسف الخليل وأدفع لك ليرتين؟" فوافق الأخير على ذلك وذهب إلى الشرطة وسُجن مكانه.

وتحضرني حادثة ثانية تدل على بساطة حياة الناس في حينه، فقد كان لي خال تم قبوله في سلك الشرطة في عكا، وأُرسل إلى عتليت في دورة تدريب، وعند عودته كان أهل البلدة كلهم في استقباله، وسُئل عمّا شاهده في رحلته، فقال متعجباً: "أود أن أخبركم بشيء غريب، أخذونا إلى مكان اسمه عتليت، وقد رأيت خلف حيفا بلاداً كثيرة." فقد كنا في البروة نرى ضوء حيفا فنعتقد أنها نقطة النهاية ولا يوجد بعدها شيء.

في تلك الفترة كانت أجواء الحرب والتعبئة في البروة مرتفعة: طلائع جيش الإنقاذ كانت قد وصلت، والناس يتسلحون وينظمون الحراسات، وفي هذا الجو، كان بعض المجرمين يستغل الوضع ويعمد إلى القيام بعمليات سرقة يذهب ضحيتها المارّون في الشارع العام خارج البلدة. وفي أحد الأيام جاءت الأخبار عن وجود اثنين من قطّاع الطرق ومعهم امرأة لقبها "فاطمة الزعرة"، فقام أهل البلدة بالهجوم عليهم. خالي كان يعمل مأمور أحراش فحمل سلاحه وهجم مع الناس، ولا أزال أذكر مشهد زوجته وهي تصرخ وترجوه العودة وعدم الذهاب، لكن أهل البروة اعتقلوا قطّاع الطرق وقادوهم إلى البلدة وقيدوهم ووضعوهم في بيت سيدي [جدي]. هذا مثال لعدم الاستقرار الذي كان الناس يعيشونه؛ حتى المدارس أغلقت أبوابها ولم يتمكن المعلمون من القدوم إلى البروة من عكا.

بقيت الأمور هكذا حتى سقطت عكا في أيار / مايو، فقام سيدي بجمع أبنائه وقال لهم: "يا أولادي المشكلة خرجت من يدي فتولوا أنتم أمركم، فهؤلاء اليهود ليسوا اليهود الذين نعرفهم، إنهم يهود إنجليز." لقد تغيرت الأمور كلها فجأة، إذ كانت عكا تُعتبر بالنسبة إلى القرى والمناطق المحيطة بمثابة العاصمة، وسقوطها كارثة.

في تلك الفترة كان الشباب يقومون بالحراسة الليلية في جميع جهات البروة. وكان لسقوط عكا أثر كبير في الناس، وكان هنالك أناس يدافعون عنها ومن خارجها بالإضافة إلى أهلها، لأن جيش الإنقاذ لم يصل إليها أصلاً، وأقرب نقطة وصل إليها كانت مجد الكروم التي كان موجوداً فيها أيضاً الجيش الأردني الذي وصل إلى عرّابة وسخنين ودير حنا بقيادة وصفي التل الذي أصبح فيما بعد رئيساً للحكومة الأردنية، وقد اغتيل في القاهرة في سنة 1970.

عندما كانت والدتي وإخوتي الصغار أحمد وفاطمة وحنين، يبيتون عند دار سيدي، كنت أنتظر حتى مغيب الشمس كي أجلس مع الحرس الموجودين قرب بيتنا، وكان عدد الحراس عشرة يحملون السلاح ويحتمون خلف صخرة، وكان الذي يوزع الحراسات هو اللجنة القومية في البلدة، وكل مجموعة من هذه الحراسات يكون عليها شخص مسؤول، وفي أغلب الأحيان كان والدي هو المسؤول عن المنطقة الجنوبية الغربية من البلدة. كنت الولد المدلل لدى الحراس، وكنت أجلب لهم الأشياء التي يريدونها من البيت وأجلس معهم وأسمعهم وهم يتحدثون. كانوا يطلبون مني أن أذهب كي أستمع إلى نشرة الأخبار عند الساعة الثامنة مساء، من الراديو الموجود في الحارة الشرقية عند المختار، فأسمع الأخبار وأسأل أحد الأقارب عن أهم خبر كي أوصله إلى الشباب في الحراسات.

عملي هذا، استمر تقريباً شهراً بشكل يومي، وكان عمري في تلك الفترة ثمانية أعوام. وفي 9 نيسان / أبريل، عندما بدأت نشرة الأخبار، كان عدد المستمعين لا يقل عن 300 شخص يصرخون، وبعضهم يضرب نفسه والبعض الآخر يولول ويبكي بسبب خبر القائد عبد القادر الحسيني بطل معركة القسطل، والذي استشهد متأثراً بجروحه. عندما رأيت هذا المشهد لم أعد ألوي على شيء، وكانت المسافة بين مكان الراديو والحراسات 400 متر أو أكثر قليلاً، وكان الوقت ليلاً، فركضت أغلب المسافة وأنا مغمض العينين خوفاً من الظلام. وعندما وصلت سألني الحراس: "ماذا يا محمد؟ ما الجديد؟" فقلت لهم: "عبد القادر الحسيني استشهد متأثراً بجروحه." بدأ الجميع بالصراخ، وحاولوا الذهاب إلى أي مكان للتأكد من الخبر، فقد كان هذا الخبر صادماً جداً لنا كلنا، وفي الفترة نفسها جاءت أخبار مجزرة دير ياسين. توقّع الجميع أن الإنجليز سينسحبون في 15 أيار / مايو، وعندها ستدخل الجيوش العربية، وهذا ما كان يرفع من معنويات الناس: مصر ستأتي من الجنوب، سورية ولبنان من الشمال، والأردن من الشرق، وسينتهي كل شيء وستحرَّر وتستعاد جميع الأراضي التي سقطت.

وفي المهرجانات الجماهيرية كان الناس يستمعون إلى نوح إبراهيم وهو شاعر الثورة الفلسطينية، كما كانوا يحفظون القصائد، مثل قصيدة الشاعر الحطيني، والتي كان والدي يحفظها، وهذه بعض أبياتها:

بادي باسم الإله الواحد الديّانِ

مِن ذِكْر هذا الاسم فرّوا الشياطينِ

من عهد آدم وإسراء النبي العدنانِ

من ظلمكم يا غرب فجرت براكيني

يا غرب نحن عرب من نسل قحطان

تاريخنا ينبيك أخبار ماضينا

نطرب في درب الموازر في رحى الميدان

كصوت شاعر به فاطر (الربابة) يسلينا

يا صخرة القدس كوني في رضا والأمان

إن هجرناكي إلى الرحمن اشكينا

يا كنيسة المهد كوني في رضا وأمان

حولك تلاقي النصارى والمسلمين

يا فلسطين يا زهرة البلدان

حولك تلاقي من العرب ملايين

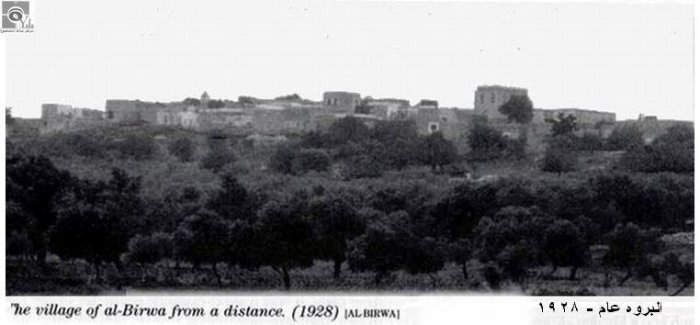

البروة في صورة تعود إلى سنة 1928.

سقوط البروة والتهجير

في 10 حزيران / يونيو 1948، في ساعات ما بعد الظهر، كنت في البيت وحدي مع إخوتي الصغار بينما كانت والدتي قد ذهبت إلى الفرن كي تخبز، فسمعت جيراننا ينادون باسمها: "يا ألماسة، يا ألماسة، جيبي ولادك أجو اليهود." كان بيتنا بعيداً عن البلدة، ووالدي لم يكن في البيت، ولم أعلم ماذا أفعل!! ركضت مسرعاً إلى والدتي لأخبرها عمّا حدث، فتركت العجين وعدنا إلى البيت مسرعين، وذهبنا إلى دار سيدي (دار الميعاري) التي تقع شرقي البلدة، ووجدنا أهلي وأعمامي هناك. كانت الروايات تتضارب بشأن أين وصل اليهود، فتارة يتحدثون عن مكان، وطوراً عن مكان آخر، ورواية أُخرى تنفي قدومهم، ومع ذلك بدأ الناس يحملون بعض الأغراض استعداداً للمغادرة.

خلال تلك الفترة توجه الناس شرقاً، وخرجوا من البلدة قبل وصول أي يهودي، لكن مَن لديه سلاح ويود القتال بقي في البلدة مثل والدي. المسيرات اتجهت إلى أماكن متنوعة، فمنها مَن اتجه إلى بلدة شَعَبْ حيث كان يوجد قائد شعبي اسمه أبو إسعاف وكان يقود فصيلاً مسلحاً، وكان والدي في أثناء الثورة أقرب إلى فصيل أبو إسعاف، وبعضها الآخر إلى مجد الكروم حيث توجد حامية لجيش الإنقاذ، ونحن توجهنا إلى ميعار التي تقع بالقرب من شَعَبْ في مكان مرتفع. وصلنا إلى ساحة فيها حظيرة حيوانات، وعلى أطرافها غرفة وبيت قديم، ومن ناحية الغرب مضافة كبيرة، فيها كانون وغلايات قهوة، وقد تم إفراغ غرفة لنا وضعنا فيها أغراضنا وأقمنا فيها.

في صباح اليوم الثاني استيقظت وإذ بأبي هنا، وهذا دليل على أن اليهود دخلوا البروة، فجلسنا وبدأنا بترتيب أمورنا والجميع في حالة همّ وحزن وترقب، وبقينا 4 إلى 5 أيام مضطربين لا نعرف ماذا سنفعل وماذا سيحدث.

في هذه الفترة كان الرجال يجلسون في المضافة ويتحدثون عن الأوضاع، بعد ذلك جاء والدي وعمي وقررا الذهاب بنا إلى دير حنا.

وصلنا إلى دير حنا، عند خال والدي، وقرب قلعة ظاهر العمر كان الرجال موجودين في المضافة عند عبد المجيد حسين أبو اللطف، وهو أحد وجوه دير حنا. ومع أن سخنين كانت أكبر من دير حنا، إلاّ إن أبو اللطف كان هو مَن يرأس جميع اللقاءات والاجتماعات. وبعد أيام كنت في الحارة ألعب، فرأيت والدي وعمي يركضان، وعندما استفسرنا لمعرفة ما الذي حدث، تبيّن أن الأهل الذين هُجّروا من البروة، قرروا العودة إليها.

اقترب الناس من البلدة من الجهة الشرقية حيث تمركز اليهود في بيت من طبقتين، أمّا سلاح الثوار فكان البارودة الإنجليزية، وفي أفضل الحالات بارودة كندية، كما توفر سلاح من طراز "أف. أم."، ووالدي كان لديه بارودة إنجليزية. روى لي والدي أنهم عندما اقتربوا من هذا البيت أُلقيت عليهم قنابل متفجرة وقنابل دخان فتوقف الهجوم، فأخبرهم عمي علي أن هذه العلامة دليل على انسحابهم، وبالتالي ممنوع التأخر أو التراجع. وفعلاً تقدم الثوار ووصلوا إلى هذا المنزل ودخلوا إلى البلدة، حتى إن اليهود تركوا قتلاهم، ويُروى أنهم وجدوا 18 قتيلاً ومن ضمنهم جندية، كما تركوا ذخيرتهم وسلاحهم في هذا المركز. لقد سقط 4 شهداء في أثناء التحرير، وكان هنالك مناضلة مع الثوار تسمى أم سالم أبو نجمة حملت جرّة الماء وتبعت الثوار لتسقيهم وتساندهم فأصيبت واستشهدت.

استُعيدت البروة وصعد والدي إلى سطح منزلنا وأذّن هناك: الله أكبر، الله أكبر، وبدأ الناس بالعودة، بمَن فيهم والدتي. تجمّع أهل دير حنا لاستقبال الحامية التي شاركت في التحرير، ونزلتُ معهم، وعندما رآني سهيل بدأ يهتف باسمي: "يا محمد، يا محمد، حررنالكم بلدكم"، فبدأت الزغاريد، وحملوني، أنا ابن التسعة أعوام، على أكتافهم من سخنين إلى دير حنا، وكان ذلك في 23 حزيران / يونيو.

بعد ذلك جاء القائمون على الهدنة وقالوا: "لقد حررتموها خلال فترة الهدنة "، مع العلم بأن احتلال البروة كان في أثناء الهدنة أيضاً. وجاء وفد من جيش الإنقاذ لتهنئة أهل البروة بالتحرير، وقالوا لهم: "أنتم لستم جيشاً منظماً، وعلينا استلام البلدة منكم." ويُروى أن موسم الحصاد كان الأفضل في تلك الفترة، وأن الناس كانوا على استعداد للحصاد، وكان همّهم بعد التحرير أن يقوموا بحصاد القمح.

شارك والدي في المفاوضات مع جيش الإنقاذ وقال لهم: "نحن نريد منكم شيئين: الأول أن تحافظوا على البلدة، والثاني أن تكتبوا لنا تعهداً بأننا نحن، أهل البروة والمناضلين من القرى المحيطة، قد سلّمناكم البلدة وهي عربية خالصة"، فقال له القائد: "أنا لا أملك صلاحية التوقيع، لكنني أتعهد لك بذلك." بعد ذلك انسحب جميع الثوار ودخلت حامية جيش الإنقاذ، وبعد يومين أو ثلاثة أيام انسحب جيش الإنقاذ منها، وعاد اليهود واحتلوا البلدة من جديد.

بعد النكبة

هنا أذكر مفارقة كبيرة بالنسبة إلى عدد القتلى اليهود. فقبل 4 أعوام، قررت مستعمرة أحيهود التي أقيمت على أرض البروة لمهاجرين من اليمن، نقل حظيرة البقر الخاصة بها من أطراف البلدة إلى منتصفها وعلى حدود المقبرة الأساسية في البلدة. وكان هناك لجنة لأهل البروة اجتمعت تحت شعار الحفاظ على المقدسات والمقبرة، فتقدمت بشكوى أمام محكمة العدل العليا، وكان الرد من دائرة أراضي إسرائيل أن هذه القضية ليست قضية محافظة على مقبرة، بل محاولة استعادة أراضٍ، وأنه سقط في معركة البروة لهم 23 قتيلاً، وقد تمنيت لو كان في استطاعتي نقل هذه المعلومة إلى والدي المتوفي.

أخي أحمد (أبو عدنان) عمل في الستينيات في محطة التجارب الزراعية في عكا التي تسمى الدبويا (كلمة تركية). المدير الخاص بالمحطة يهودي من الضباط الذين قاتلوا في النكبة. وفي أحد الأيام حضرت الشرطة إلى هذا المعهد وقالت: "يوجد لديكم طالب يشكل خطراً على الدولة"، وكان المقصود بذلك أخي الذي كان عضواً في حركة الأرض. فكان جواب مدير المحطة: "هل عليه تهمة تمكّنكم من تقديمه إلى المحكمة؟" فأجابوا بالنفي، لكنه إنسان معادٍ للدولة. وتطورت العلاقة مع هذا المدير، وكان يأتي لزيارتنا، ثم تبيّن لنا أنه كان في معركة البروة. ولمّا عرفنا هذه الحقيقة، أحضرنا والدي وتقابلا، وقال له والدي بكبرياء: "أهلاً يا دوف، هل تذكر كيف طردناكم من البروة؟" وأخذا يستعيدان وقائع المعركة.

الهجرة الثانية

بعد خروجنا الثاني والأخير من البلدة، أخذونا من ميعار إلى دير حنا، وعلمنا أنه تم تسليم البروة مرة أُخرى، وكان هنالك حالة غضب على جيش الإنقاذ وعلى الملك عبد الله، وكان يتم وصف جيش الإنقاذ بأنهم خونة، لأنهم سلموا البروة. في 1 تموز / يوليو، تقدم اليهود نحو ميعار بعد أن تفككت حاميتها عقب انهيار الهدنة في 30 حزيران / يونيو، وبدأت الأخبار تتوارد بأن اليهود سيأتون إلى ميعار، فأخذ الناس يرتبون أمورهم. غادرنا ليلاً في اتجاه سخنين، وإذا بالرصاص يتطاير فوق رؤوسنا، فشرع الناس يصرخون، ومشينا في الوعر بين الأشواك، وأنا أُمسك بيد إخوتي ونتقدم من دون والدي، وكان اتجاهنا نحو الشمال يوضح أن الرغبة هي توجُّهنا نحو لبنان. بقينا نسير قرابة يومين حتى وصلنا إلى منطقة شمالي قرية البقيعة، وهذه المنطقة كانت لا تزال صامدة في منطقة الجليل الشرقي الأعلى، فجلسنا تحت زيتون البقيعة ننتظر مرة أُخرى. والدي لم يكن معنا، وكان أهل البلد يوزعون علينا المؤن، وكان عددنا 25 نفراً من العائلة. وفي ذاك اليوم قال أخي البالغ من العمر 5 أعوام لأمي: "أريد أن آكل... جوعان"، فكانت أمي تقول له: "اِصبر يا ولدي، الأمور صعبة وسيأتي والدك"، لكنه بدأ بالبكاء، فذهب عمي إلى البقيعة وجلب معه أرغفة خبز وجرة لبن. بقينا نحو 15 يوماً على هذا الوضع تحت زيتون البقيعة.

عمي سعيد الذي كان راعياً لقطيع أغنام عائلة الميعاري كان قد اتجه نحو سُحماتا، فجاء عمي الآخر وأخذني معه وركبنا على الحمار وذهبنا إلى سعيد في سحماتا التي تبعد 10 كيلومترات تقريباً، إذ لم يكن لدينا تقدير لا للوقت ولا للجغرافيا، وهناك عبّأنا جرّة حليب وعدنا فرحين بها. وقد تبيّن لعمي وجود عائلة يهودية في البقيعة تدعى دار الزيناتي، وأن اليهود، بطريقة أو بأُخرى، حضروا من طبرية وأجلوا هذه العائلة من البقيعة ونقلوها. وكان لهذه العائلة بيت مكوّن من طابقين، فسكنا فيه، وبتنا نذهب ونحضر الحليب من قطيعنا الموجود في سحماتا.

ذات يوم اكتشفنا أن عائلة سيدي أحمد ذهبت إلى أرض الرامة، وطُلب مني أن آخذ إليها جرة حليب. كانت المسافة طويلة والطريق مخيفة. ثمة طريق أُخرى أسهل لكنها أبعد، وقد طلبوا مني أن أسلكها، لكن لسبب أو لآخر اخترت الطريق الصعبة والأقصر، إذ كنت بحاجة إلى السير ببطء، وأن أتمسك بجرة الحليب خوفاً من أن تنسكب. وفجأة وجدت رجلين يتحدثان إليّ: "مَن أنت ومَن معك؟" وببديهيتي قلت لهم: "والدي معي"، وبدأت أنادي عليه كي أُشعرهم بأنني لست وحدي خوفاً من أن يقوما بسرقة الحليب والحمار، لكن لحسن الحظ أن أحد الأشخاص أجابني قائلاً: "أنا قادم"، فغادرا المكان، ووصلت إلى دار سيدي أحمد الذين فرحوا لوصولي وشرعوا يسألونني عن الذي حدث معنا وعن أوضاعنا.

بقينا في البقيعة نحو 3 أشهر، وخلال تلك الفترة تكونت لديّ علاقات مع أحد أبناء الجيران وهو درزي اسمه نهاد، فأخذني معه إلى منزله وكان لديهم كرم عنب وتين. طوال هذه الفترة لم يكن والدي معنا، وعلمت أنه موجود مع وحدة جيش الإنقاذ في عرّابة وسخنين. وفي أيلول / سبتمبر، قرر دار عمي الذهاب إلى لبنان، سيدي وأعمامي الاثنين، وكان هنالك باص، ومَن يرغب في أن يذهب، فإن عليه أن يسجل عند صاحب الباص ليحجز مقعداً، ونحن لم نستطع الانتقال إلى لبنان لأن أبي ليس معنا. طلب والدي منّا أن نلاقيه في دير حنا بعد خروج عمّي وعائلته إلى لبنان، وكان ثلث أهل البروة تقريباً قد هاجر إلى لبنان، بينما ظلت البقية هنا، وكثيرون من أهل البروة توجهوا نحو الجديدة والمكر.

أرسل لنا والدي شخصاً من دير حنا معه حمار كي يحملنا ويأخذنا إلى دير حنا، والمشوار يحتاج تقريباً إلى يوم من المسير. وطبعاً كانت الطرقات كلها ملأى بالناس الموزعين تحت الأشجار وفي جميع الأماكن في مشهد رهيب. وفي طريقنا إلى دير حنا مررنا بالرامة على دار سيدي أحمد، فقالوا لنا أنهم سيذهبون إلى كفر ياسيف. عندما وصلنا إلى دير حنا، وهذا كان في شهر ثمانية أو تسعة، جاء والدي لملاقاتنا، وسكنّا يومين في بيت خال والدي، وكانت حالتهم المادية جيدة، ولديهم بيت كبير. شعرنا بعد فترة بأنه غير مرغوب فينا، كأننا جئنا نتقاسم معهم الورثة، وظهر ذلك من خلال المعاملة، فانتقلنا إلى غرفة أرضيتها من طين، وبعد عدة أيام اكتشفنا أنها ملأى بالبراغيث ولم نستطع أن نبقى فيها، وانتقلنا إلى أمام المدرسة الموجودة في القرية حيث بقينا تحت الخروبة أمام المدرسة أسبوعين تقريباً. وكان في المدرسة غرفتان تسكنهما عائلات، وبعد أن غادر الذين سكنوا المدرسة، تقاسمنا الغرفة نحن وعائلة أُخرى وبقينا شهراً تقريباً، وكنّا ثلاث أو أربع عائلات تحت الخروبة، وكان يوجد فرن حطب؛ كانت النسوة يعجنّ من طحين ذرة يسمى كراديش، ويخبزن على الفرن، وكان هناك طنجرة فيها زيتون، وقنينة فيها زيت، فكنا نأكل زيتون وزيت مع الكردوش.

اللجوء في دير حنا

كانت علاقات والدي جيدة في دير حنا، وفي البلدة تسكن عائلتان: عائلة حسين وهم أخوالنا، وعائلة عدلة خطيب. وكان زعيم عائلة عدلة، سعيد النايف خطيب، مع الثوار، وكان من الذين يذهبون إلى سورية ويجلبون السلاح، وكان يملك بيتاً سمح لنا بأن نسكن في غرفة فيه. عندما كنا ما زلنا ساكنين في المدرسة، جاء طبيب اسمه إلياس الذيب، وبسبب كثافة إقبال الناس لتلقّي العلاج، طلب مني أن أقوم بتنظيم دور الذين يجيئون للمراجعة عند الطبيب، وهو عمل أعطاني عشرة قروش مقابلاً له، وكان أحياناً يأخذ كشفية من المرضى. في تلك الفترة تحسّن وضعنا بعد أن سكنّا في هذا البيت، وكان أصحاب البيت يملكون كروم زيتون.

حدثني والدي أنه في أثناء وجوده في القاعدة في عرّابة، كان وصفي التل موجوداً معهم، ومن المعلومات التي استقيتها منه، أن وصفي التل كان عضواً في حركة القوميين العرب، لكنه أصبح مع الملك عبد الله على اعتبار أن الملك يطالب بالوحدة العربية، ولذلك تحول إلى خدمته. وكانوا في تلك الفترة يُعدّون خطة لمواجهة الهجوم اليهودي، واختاروا مكاناً محدداً، وقرروا أن يُحضروا مدفعاً لاستخدامه في الهجوم. في الليل، بعد يوم أو يومين من هذا التخطيط، وكان والدي موجوداً في البلدة، سُمعت ضجة، فاعتقد والدي أنهم أحضروا المدفع، ونزل إلى الطريق العام إلى المكان الذي من المفترض أن يوضع فيه المدفع، وإذا بالجيش الأردني ينسحب من عرّابة نحو الشرق، فتوقف والدي وسألهم: "إلى أين أنتم ذاهبون؟" ورفع السلاح وهددهم، "أي واحد ينسحب سأطلق عليه النار"، فتقدم ضابط وقال له: "يا ابني اِعمل معروف وارجع عند زوجتك وأولادك، فالقضية خلصت." وكان هذا قرابة تشرين الأول / أكتوبر 1948، وبعدها احتل الصهيونيون عرّابة وسخنين وتلك المنطقة كافة.

عندما كنا نسكن عند دار سعيد العثمان في دير حنا أخذنا نفكر في التالي: أعمامنا وسيدنا ذهبوا إلى لبنان، ولا نعرف عنهم شيئاً، وهنا لا يوجد لدينا شيء، فقررنا أن نذهب إلى لبنان. وكان هنالك باص لدار الصباغ في دير حنا، فسجلنا دوراً لنا إذ كان التسجيل ضرورياً لأنه لم يكن هناك وسائل نقل، فالبروة على سبيل المثال لم يكن فيها إلاّ سيارة واحدة. وكان من المنتظر أن نسافر يوم الخميس، ورتبنا كل شيء، لكن الباص تعطل، وقطعة الغيار موجودة في الناصرة، وخلال تلك الفترة حدث الانهيار وسقط الجليل ودير حنا، ثم تساقطت البقية من دون معركة، وأُغلقت الحدود مع لبنان، فتقدم اليهود ولم يتجرأ أحد على المقاومة، ومَن كان معه سلاح قام بإخفائه. وكان البقاء في البلد، أو الخروج منه، رهن الظروف والصدف، وأكبر مثال لذلك ما حدث معنا.

عندما جاء اليهود طلبوا من المخاتير أن يجمعوا أهل البلدة في ساحة معينة من عمر 15 فما فوق، ومن الواضح أن والدي تشاور مع أبو اللطف، فأشار عليه بألاّ يذهب، وقال له توجد مغارة وطلب منه الاختباء فيها. تجمّع في الساحة 70 أو 80 رجلاً كانوا في وضعية القرفصاء، وعندما جاء اليهود وقف الجميع، لكن اليهود أمروهم بالجلوس، وكانت هذه أول مرة أرى فيها يهودياً في حياتي. بدأ اليهود بالحكي، وأن مَن لديه قطعة سلاح عليه أن يقوم بتسليمه، وأن التجول ممنوع، وغيرها من الأوامر. وكان يوجد شخص اسمه سليم العطوان على ما أذكر، كان يخدم في الشرطة البريطانية، فجاء إلى الاجتماع وهو يلبس بدلته العسكرية معتقداً أنهم سيحترمونه، فأوقفوه في منتصف الحلقة وأشبعوه ضرباً بالأيدي والأرجل، ثم سألوا عن بيت أحمد عبد الحميد الذي كان يضرب بالبرن، وعندما عرفوا مكان البيت نسفوه بالديناميت. بعد ذلك، عاد الجميع إلى بيوتهم، ووضع اليهود نقطة العسكر في سخنين وليس في دير حنا، وبدأوا بإرسال استدعاءات لأشخاص. وهناك مَن سلّم سلاحه بنفسه، أمّا والدي فكان لا يزال في المغارة، ثم عاد إلى البيت، ولم يقم أحد بتفتيش البيت.

جاء موسم الزيتون، فاشتغل والدي مع خاله أبو اللطف في قطف الزيتون، أمّا أنا وإخوتي الصغار فعملنا في جلب الزيتون من الكروم التي انتهى أصحابها من قطفها. وكنا كل يوم نجلب القليل منه حتى أصبح لدينا كمية جيدة، فقمنا بعصر الزيتون [درسه]، وبات لدينا ثلاث جرار زيت، وهذه كانت ثروة.

عندما كنا في دير حنا كانت أمي تتسلل مع بعض النسوة إلى البروة، فيجلبن ما يجدنه من البيوت الخاصة بنا وبأقاربنا، وذات يوم أحضرت معها نصف شوال عدس وكيس الثياب التي كان قد أحضرها والدي من الإنجليز. أحد الأقارب عرض على والدي أن يبيعه كيس العدس إذ إننا لم نكن بحاجة إليه، وأيضاً كيس الثياب. وكان رجل من جيراننا يبيع أوقية العدس بخمسة قروش، فاشترى شخص اسمه علي الراعي كيس العدس من والدي، وقال له: "إن شاء الله، الله يرزقني كي أدفع لك." وذات يوم طلبت والدتي مني ومن أخي أن نذهب ونطالبه بالمبلغ، وبدأنا صباحاً ومساء نطالبه حتى جاء إلى والدي يتشكي من إلحاحنا، فسامحه والدي بثمن العدس.

وهكذا استقررنا في دير حنا على ما يسدّ الرمق، أمّا بارودة دار الميعاري فخبأها والدي في دير حنا ثم باعها. وكان عمي علي عندما غادر وعائلته إلى لبنان يملك بارودة وبعض الأشياء الثمينة لأنه كان ضابطاً في الجيش البريطاني، فتركها أمانة عند شخص على أمل بأن يسترجعها بعد عودته. وفي وقت لاحق عاد سيدي وزوجة عمي تسللاً من لبنان، فبقي سيدي عندنا وذهب والدي وزوجة عمي إلى ذلك الرجل لجلب الأغراض، لكنه قال لهم: "هل تريدون البارودة؟ سأبلّغ عنكم الآن؟"، فكان جوابهم له لا نريد شيئاً. وبقيت زوجة عمي فترة عندنا، ثم عادت إلى لبنان، لكن سيدي بقي هنا، وهذا كان في سنة 1950.

الاستقرار أخيراً في المكر

وصلت عائلة عمي إلى حلب، وكانت قد ذهبت أولاً إلى بيروت؛ دار عمي وسيدي نزلوا في بلد اسمها الصبورة عند حلب، وفي آخر الأمر التجأوا إلى حماة وحلب. أمّا نحن، أهل البروة وأقرباء سيدي وأخوالي وآخرين من الذين كانوا في مجد الكروم وفي دير الأسد وشعب، فانتقلنا إلى الجديدة والمكر. ذهب والدي إلى المكر، وكان فيها أراضٍ لصالح أفندي الذي كان يملك نحو 4000 أو 5000 دونم شرع الناس يستغلونها قبل أن تضع الحكومة الصهيونية يدها عليها بعد عام. وكان للأفندي بيتان، واحد للسكن، والآخر لإدارة الأراضي الزراعية، وفي بيت السكن سكنت تقريباً 6 أو 7 عائلات، منها عائلة سيدي والد أمي. استشهد صالح أفندي في سنة 1936، وابنه تهجّر من عكا، أمّا حفيده واسمه أحمد أفندي فكان محامياً في عكا، ومَن يطّلع على نشأة الجبهة الشعبية وحركة القوميين العرب يعرف أن أحد المؤسسين اسمه صالح شبل وهو ابن أحمد أفندي حفيد صالح أفندي، وكان مع الدكتور جورج حبش. وعندما كان يأتي صالح أفندي إلى البروة لصلاة الجمعة، كان يأتي قبل يوم فينزل ضيفاً عند سيدي ظاهر الميعاري، وكان أهل البلدة كلهم يأتون إلى مضافة سيدي لاستقبال صالح أفندي.

قررنا الانتقال من دير حنا إلى المكر فاستأجرنا جملاً من عرّابة لنقل أغراضنا بعد أن أقمنا 7 أشهر في دير حنا. وطبعاً خلال تلك الفترة لم أكن أتعلم لأنه لم يكن هنالك مدارس، ولذلك أُلقيت عليّ مهمات يجب القيام بها. ومن مهماتي تعبئة جرة الماء، فقد كان هناك نبع اسمها عين النجيمية في جبل حزوة، ومَن يُرد أن يعبّىء جرة ماء، فإن عليه أن ينتظر في الدور، وربما يكون أمامه نحو 20 شخصاً، كونها نبعاً ضعيفة. وكنت أذهب مبكراً وأنتظر في الدور، وكانت تعبئة الجرة تحتاج إلى أكثر من نصف ساعة، وبعد تعبئتها، إمّا أن أنقلها مع شخص لديه حمار، وإمّا أن أنتظر والدي أو والدتي لحملها.. وفي هذه المنطقة كان يوجد وادي سلامية الذي كانت الزراعة مبعثرة على جوانبه، فكنا نذهب إلى هناك لعلنا نجد أي شيء نأخذه.

بينما كنا في الطريق إلى المكر كان معنا شخص اسمه عبد الله الميعاري، وهو من عرّابة لكن الأصل من ميعار، وهو من عائلة جمّالين في الأصل، فاستعرنا جملاً، على أمل بأن نعيده عندما نصل. وقيل لنا ممنوع أن نسلك طريق الساحل، فسلكنا طريقاً فوق دير الأسد إلى يركا ثم إلى كفر ياسيف، وكان السير في الليل آمناً، وكنا نمشي في طريق مسالكها صغيرة وأرضها وعرة جداً. وقبل أن نصل إلى يركا وقع الجمل بالحمل الذي يحمله، وبعد قراءة الفاتحة ورش الماء والانتظار، أعدنا تحميله بالأغراض وأكملنا طريقنا. استغرقت الطريق يوماً وليلة، ووصلنا إلى المكر فجراً، واتجهنا إلى بيت سيدي، ولم يكن هنالك مكان لنا إلاّ في المعصرة فنظفنا المكان وسكنّا فيه.

كانت والدتي مذهولة من هول الذي يحدث، ولم تكن تفكر إلاّ في أبنائها وفي الاهتمام بهم وتوفير الأكل لهم، ولم تكن تتذمر. وكان موجوداً بالقرب منا بيت نايف السليم وهو مختار البلدة وكان فلاحاً كبيراً ولديه بيارة، فصارت والدتي تذهب مع بناته إلى السهل كي يجلبن الخضار. وتزامن وصولنا مع حلول موسم التين، فكنت آخذ سلة لجلب التين.

بعد وصولنا إلى المكر، انتهى عدم الاستقرار، ولم نغادر البلدة، لكن قبل حلول موسم الزيتون بُلّغنا أن علينا مغادرة المعصرة. أمضينا عاماً تقريباً مهجرين من البروة التي لا تبعد أكثر من 5 كيلومترات، ولم أذهب إليها ولا مرة لأنها منطقة عسكرية وممنوع الذهاب إليها، ومَن كان يذهب كان يُعتبر متسللاً.

في تلك الفترة التحقت بمدرسة في الصف الثالث، وفي المكر حيث أقمت منذ سنة 1949، بدأت حياتي الجديدة.

* هذه الشهادة جزء من حوار شامل أجرته امتياز دياب ورجا الخالدي، وثّقا فيه تجربة نضالية وإنسانية لأحد أبرز وجوه الحركة القومية في الأراضي المحتلة منذ سنة 1948.

المرجع

مؤسسة الدراسات الفلسطينية: كيف سقطة البروة مرتين

أعلام من القرية

من أعلام قرية البروة

1- محمود درويش

ولد محمود درويش، فى 13 مارس عام 1941، بقرية البروة الفلسطينية، قبل أن يغادرها مع أسرته وباقى اللاجئين الفلسطينيين فى 1948 إلى لبنان، ليعود إليها بعد عام واحد على إثر توقيع اتفاقيات الهدنة، فيجد قريته مهدمة وقد أقيم على أراضيها قرية زراعية إسرائيلية. كتب درويش خلال مسيرته ما يزيد على 30 ديوانا من الشعر والنثر، بالإضافة إلى مؤلفاته لثمانية كتب أخرى، وترجمت أشعاره إلى لغات عدة. عمل محررا ومترجما فى صحيفة الاتحاد، ومجلة الجديد التابعتين للحزب، واشترك فى تحرير جريدة الفجر، كما شغل منصب رئيس تحرير مجلة شئون فلسطينية، وترأس رابطة الكتاب والصحفيين الفلسطينيين، وأسس مجلة الكرمل الثقافية فى بيروت عام 1981. اعتقل أكثر من مرة من قبل السلطات الإسرائيلية منذ عام 1961، وحتى 1972، بسبب نشاطه وتصريحاته السياسية، وأقواله الوطنية التى كانت تؤرق الكيان الإسرائيلى. تم انتخابه عضوا فى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عام 1988، ثم مستشارا للرئيس الراحل ياسر عرفات، قبل ان يستقيل منها احتجاجا على توقيع اتفاق أوسلو. نشر محمود درويش آخر قصائده بعنوان «أنت منذ الآن غيرك» يوم 17 يونيو 2007. وحصل شاعر الجرح الفلسطينى على عدة جوائز منها جائزة «لوتس، جائزة البحر المتوسط، دروع الثورة الفلسطينية، لوحة أوروبا للشعر، جائزة ابن سينا، وجائزة لينين فى الاتحاد السوفيتى». توفى الشاعر الفلسطينى على إثر خضوعه لعملية القلب المفتوح بالولايات المتحدة، وعند وصول الجثمان إلى أرض الوطن، وقف الآلاف على جانبى الشوارع فى رام الله مودعين درويش حاملين صوره، باكين لفراقه، وحمل النعش فى سيارة عسكرية وسارت الجنازة بشكل منظم وبعد وصولهم إلى قصر الثقافة حمل الضباط النعش ودفن فى الضريح المخصص له بمدينة رام الله فى الضفة الغربية، كما أعلنت فلسطين حينها الحداد لثلاثة أيام..

2- مختار البروة جاد رضوان

3- الباحث والمربّي الموسيقيّ الفلسطينيّسهيل توفيق رضوان

هل ما زلتَ تقفُ على أطراف البروة القرية الفلسطينية المهجرة والتي حملت شهادة ميلادك، وتنفست مِن ربوعِها طفولتك؟

والدي توفيق وُلد وترعرع في قرية البروة المهجّرة، وفي أواخر الحُكم التركيّ تهرّب من الجنديّة وهاجر إلى جنوب أميركا لمدّة سنتين، ورجعَ إلى قريته بعد انتهاء حُكم الأتراك، حين بدأ الاحتلال البريطانيّ. عمل والدي في الشرطة وتنقّلَ في عمله إلى صفد، ثمّ بيسان حيث وُلدت، ثمّ إلى الناصرة، القدس، حيفا، عكّا ورجوعًا للناصرة، حيث قضيت عهدَ الشباب، وأنهيت الصّف الثاني ثانويّ، وانتخبتُ للتعلم في الكليّة الرّشيديّة في القدس في آخِر سنة للانتداب، وقبل الحرب بين العرب واليهود عام 1948، والتي أدّت إلى احتلال البلاد على يد جيش الهجناة الدّفاع.

*سهيل رضوان الذي عايشت طفولته عام 1948، ماذا حملَ مِن بروة المقاومة، وإلى أيّ مدى ساهمت البروة كإحدى القرى المهجرة في صقل شخصيّته كإنسان وموسيقار؟

لا أزالُ أذكرُ قريتي البروة التي كنت أقضي فيها الإجازاتُ والعُطلة الصّيفيّة، وأذكر الحارات والدّار التي كان يسكنها جدّي رضوان وبقيّة العائلة، ولا أزالُ أذكر أرض "عويص" الواسعة التي كان يملكها جدّي وفيها جميع أنواع الفاكهة والخضار، ولا أنسى كذلك أرض الموارس والمقاتي المليئة بالخضار والخرّوش والبطيخ، وفي مخيلتي بيت جدّي في الطابق الأوّل حيث يتواجدُ الطّرش من الأغنام، وكنّا ننامُ في الطابق الثاني حيث كنا نصعد على سلّم خشبيّ. إنّني لا زلت أشعر بالانتماء والاعتزاز والحنين إلى قريتي البروة وناسها وحاراتها والطفولة، وأقوم بزيارة البروة بين الحين والآخر، خاصّة في "يوم ذكرى استقلال إسرائيل"، لأقفَ على أطلال الذكريات والحارات، وعلى أنقاض الكنيسة التي هُدّمت بالكامل قبل عشرة أعوام تقريبًا، حيث حُوّلت أرضُها إلى مزبلة لروْث البقر، لحظائر البقر المجاورة.

*ما دلالة "سَكَس" العائلة تاريخيّا؟ ولمَ انشققتَ عن اسم العائلة المتعارَف عليه؟

كنية عائلتي الأصليّة سَكَس، ولكن عندَ إصدار الهُويّات الإسرائيليّة سجّلت اسم عائلتي رضوان، على اسم جدّي رضوان الذي تشبّث بأرضِهِ في البروة، ولم يغادرها هو وبعض المسنّين بعد دخول جيش الهجناة اليهوديّ، وبعد تدمير بيوت القرية، وقد مات في أرضِهِ بعدَ فترة وجيزة، ولم نعرف كيف مات أو بأيّة ظروف مات أو قُتل، والأمرُّ أنّنا لم نتمكّن مِن تسلّم جثّته، او معرفة المكان الذي دُفن فيه!

*سهيل رضوان من روّاد الموسيقا العربيّة في فلسطين.. كيف كانت بداياتك مع الفنّ؟

منذ احتلال الناصرة وإقامة دولة إسرائيل على أرض فلسطين، كنت في وضعٍ غير مستقرّ كسائر أبناء جيلي في فلسطين، إذ لم أُنْهِ دراستي الثانويّة لأخذ شهادة المتركوليشن، ولكن حبّي للدّراسة العالية دفعني للانضمام إلى الصّفوف الخاصّة، تحضيرًا لشهادة المتركوليشن الأخيرة، عن طريق المعهد البريطانيّ في الناصرة، وحصلت على الشهادة عام 1951.

عام 1952 انضممت إلى جوقة الطليعة في الناصرة التي أسّستها حركة الشبيبة الشيوعيّة، وأمضيت فيها سنتين، فتوطدت بيني وبين مدير الجوقة ميشيل ديرملكنيان علاقة وطيدة، وتحمّستُ لدراسة الموسيقا عنده، ومن ثمّ عند أساتذة متخصّصين في حيفا.

تعيّنت كأوّل مُعلّم للموسيقا في مدارس الناصرة الابتدائيّة، وفي الأعوام 1953- 1954 التحقت بسيمينار الكيبوتسيم في قريات عمال، وحصلت على دبلوم معلّم موسيقا مؤهَّل!

* دوْرُكَ مشهودٌ له تاريخيًّا وفنيًّا في الحركة الموسيقيّة الفلسطينيّة، وقد شاركتَ بتأسيس العديد من الفِرق الموسيقيّة والجوقات الكنسيّة، فما هي الدّوافع لانطلاقاتك الفنيّة، والتي أثرت بشكلٍ إيجابيّ فاعلٍ في بناء أجيال وأجيال موسيقيًّا؟

الحسّ الموسيقيّ المُرهف والتذوّق الجماليّ للموسيقا وثقافتي الموسيقيّة دفعوا بي في أواخر الخمسينيّات لإقامة جوقة كنسيّة في كنيسة مار يوحنّا في حيفا لمدّة سنتين، ثمّ انتقلت وأقمت جوقة كنسيّة أخرى في الكنيسة الأرثوذكسيّة في حيفا، بناءً على طلب كاهن الطائفة المرحوم قُدس الأب جورج حرب، وبطبيعة عملي في مدارس الناصرة وحبّي لبلدي ولأهلها أقمتُ جوقاتٍ مدرسيّةً بمستوى جيّد، أهّلتنا أن نحصلَ كلّ سنة على شهادات تقدير في مهرجانات الجوقات المناطقيّة والقطريّة.

*ما هو وجه الشبه بين الباحث في الموسيقا والباحث عن الحقيقة، وما الذي دفعك إلى مشروعِكَ الضخم، والاعتكاف على تجميع الزجل الشعبيّ والأغاني الشعبيّة منذ سنين؟

في السنوات ما بين 1956 – 1961 عملت كمساعد في الأبحاث الموسيقيّة في قسم الموسيقا الإلكترونيّة في الجامعة العبريّة في القدس، وكان لدراستي الموسيقيّة فضلٌ في تنمية وعيي إلى أهمّيّة التّراث في حضارة الشّعب الفلسطينيّ، وتنمية حسّي الوطنيّ وشعوري بالمسؤولية تجاه بلدي ووطني، وخوفًا من اندثار ما تبقّى من تراث موسيقيّ شعبيّ لذا توجّهت لهذا المشروع، وتمكّنت من جمع المئات من الأزجال الشّعبيّة من عدّة قرى في البلاد.

ما هي المُعيقات التي واجهتها في لملمة التراث الفنّيّ الفلسطينيّ الموسيقيّ بدقائقِهِ وتفاصيلِهِ؟

من ناحية كان الوضع في السّتينيّات أسهل في البحث، لأنّ العدد المتوفّر ممّن أفادوا البحث من فنانين وزجّالين من الرّجال والنساء في ذاك الجيل القديم كان كبيرًا ومتوفرًا بكثرة من كبار السّنّ، فتمكنت خلال أربع سنوات متواصلة من الحصول على تسجيلات صوتيّة لساعات طويلة لفنانين وزجّالين ومغنيين شعبيّين قبل أن توافيهم المنيّة وهُم كُثر، وذلك بفضل آلة التسجيل الحديثة والنّادرة التي اقتنيتها في ذاك الحين خصّيصًا لهذا المشروع، ولا زلت أحتفظ بكامل هذا الإرث الكبير النادر وهذه التسجيلات الصّوتيّة التي تجاوزت الخمس ساعات، مُرفقة بالغناء القديم الحقيقيّ، فالعمل اليوم جاهز يحتوي على كتاب للأغاني المكتوبة وتسجيلات صوتيّة.

وما ساهمَ في نجاح هذا المشروع هو نقاء القرى وعاداتها القديمة، التي كانت لا تزال قائمة في الأفراح والأتراح والمناسبات ومجالات الحياة المختلفة، إذ كان القديم يعتمدُ على الزّجل والفنّ الشعبيّ، بينما اليوم فقد تغيّرت العادات والتقاليد الفنيّة، وقلّ عدد الزجالين وفناني التراث الشعبيّ، وصار أغلبيّة الجمهور مع الموسيقا الحديثة الصّاخبة.

من ناحية أخرى كانت صعوبات جمّة في البحث تحتاج إلى مغامرة ومثابرة، لأنّ القرى كانت بعيدة والوصول إليها كانَ صعبًا، بسبب عدم توفّر السّيّارات ووسائل النقل كاليوم، وكان التنقل والوصول إلى تلك القرى في الحكم العسكري يتمّ فقط بتصريح من الحاكم العسكريّ بين القرى النائية، ولكن ورغم كلّ الصّعوبات كانت القرى بأصالتها وزخمها التراثيّ تستقطبني إلى أهلها المُرحِّبين والمُتعاونين المتفاعلين مع بحثي حينذاك لمتابعة المشوار، فلم تكن كالمدن والمراكز المدنيّة التي تعرّضت للحداثة وللتعديلات الفنيّة، وكلّما كانت القرية تبعُد أكثر عن المدينة كان التراث أبعد عن التأثر بالموسيقا الحديثة، كذلك في السّتينيّات كان التراث الموسيقيّ متوفّرًا بشكل زخم وكبير، يتماشى بخط موازٍ مع الحالة الوطنيّة والنّضاليّة والشعبيّة آنذاك.

كان الدّافع الأساسيّ في بلورة فكرة هذا البحث هو دراستي الجامعيّة، كأطروحة لرسالة الدكتوراه، ولكن للأسف الظروف لم تواتيني، ولم تسمح لي في إكمال دراستي وإتمام طموحي في هذا المشروع الثراثيّ، الذي بقي في طيّات دُرجي حتى اليوم، لأنّ الناحية المادّيّة وقفت عائقًا أمام إصدار هذا العمل التراثي الكبير، فالتكلفة حوالي عشرين ألف دولار، وقد توجّهت للسّلطة الفلسطينيّة عن طريق جمعيّة قطان وجمعيّة تعاون لدعم هذا العمل، ولكن للأسف اعتذروا ولم يدعموا، كذلك توجّهت لجمعية التعاون في القدس وطلبت دعم الفرقة العربيّة الموسيقيّة وأيضًا رفضوا، لأنّهم يُخصّصون الدّعم لمنطقة القدس نفسها، وبالرّغم من هذا الطرْق للجهات البعيدة والقرع على أبواب المساندات والدّعم لم تُفتح لنا الأبواب، ممّا زوّدني هذا بالإحباط، لأجد أنّنا عرب فلسطين المرابضين على جذور أرض الوطن، لا زلنا نعاني من حصْرِنا في المناطقيّة وحصارِنا في المَحليّة التي لا يمكننا الخروج منها، إلا بدعم أشقّائنا في الضّفة الأخرى من فلسطين ومن عالمنا العربيَّ،

والغريب ومن سخرية الأقدار، أنّي توجّهتُ بالتالي لطرق باب مركز الكتّاب والمكتبات الإسرائيلي، وقد فوجئت بموافقة لجنة دعم المؤلفات العربيّة عليه، ووافقت على شراء عدد من الكتب وتوزيعها في المكتبات العامّة المحليّة، ليظلّ المشروع رهين المحليّة وحبيس الداخل؟!

*لماذا بقي الفن الفلسطينيّ محصورًا بالتقليد المحلي، رغم أنّ المخزون الفلسطينيّ مليء بالحكايا والأحداث القادرة على تفجير المواهب؟

السّبب أننا محرومون من الوصول إلى العالم العربيّ. مثلاً على سبيل المثال، فقد اشتركت بالأبحاث في مصر أربع مرّات، ليس كممثّل عن عرب فلسطين الدّاخل، بل تحت بند فلسطين، وبإلغاء كامل لوجودنا كعرب في "إسرائيل"!

لماذا يتهرّبون من التعاون معنا كعرب 48؟ هذا الأمر غير واقعيّ أبدًا، لأنّنا استطعنا أن نتشبّث في أرضنا رغم المصاعب، فلماذا لا يُعترَف بنا كفلسطينيّي 48 وككيان وحضور قائم ومناضل؟

النقطة الثانية أنّ عملنا ككتّاب ومبدعين وفنانين وعلميّين ومثقفين نظلّ في قوقعة مُبعَدة عن العالم العربيّ، وتظلّ أعمالنا وإنجازاتنا وإبداعاتنا محصورة محلّيًّا، لا يكاد يُغطي تكاليفها السّوق المحليّة الضّعيفة، فعلى سبيل المثال أيضًا قمت بعمل جبّار، بتدوين الكتب الموسيقية المنوّتة، لكن لم يُسوّق الكتاب عربيًّا، وهذا العمل المُضني لم يُغطِّ تكاليفه!

*هل لمست بمرحلة من المراحل أننا أمام نهضة فنيّة؟

نعم.. إيماني بالفنّ والموسيقا وبرسالتي الموسيقيّة دفعني في السنوات ما بين 1962- 1974 إلى إقامة قسمٍ للموسيقا العربيّة في معهد روبين للموسيقا في حيفا، حيث تخرّجَ من هذه النواة الموسيقيّة العربيّة أكثرَ من خمسين طالبًا، انضمّ غالبيّتهم لاحقًا لسلك التعليم كمعلّمين مختصّين للموسيقا، ومُساهمين في رفع شأن الموسيقا في البلاد.

عام 1966 عُيّنتُ مفتّشًا للموسيقا في المدارس العربيّة، حيث قمت بإجراء قفزةٍ نوعيّة في الثنائيّة الموسيقيّة في البلاد، وأجريتُ عدّة دوراتٍ موسيقيّة للتأهيل، وأصدرت كتبًا لمجموعة أناشيد مدرسيّة من ألحاني الخاصّة أو بألحان شعبيّة.

عام 1968 حصلت على شهادة B.A من جامعة حيفا التي كانت تتبع لجامعة القدس، وذلك في اللغة العربيّة والعلوم الإسلاميّة، وعام 1976 حصلت على شهادة الماجستير من جامعة القدس، وحتّى نهاية السّبعينيّات تمكّنت من توجيه أكثر من خمسين مُعلّم موسيقا، وُزّعوا في أكثر من مئة مدرسة عربيّة في البلاد.

في الأعوام 1972 -1984 قمت بإنتاج برامج موسيقيّة في التلفزيون الإسرائيلي، بِدءًا مِن البرنامج الموسيقي "من أجوائِنا الغنائيّة"، التي شملت برامج زجليّة متنوّعة، ثمّ برنامج "مِن ليالينا"، والذي شمل أغاني شعبيّة وأدوارًا ومواويلَ منوّعة ومواويلَ نصراويّة، وكان المشتركان الرّئيسيّان لهذا البرنامج هما الفنانيْن موشيه إلياهو وخليل موراني، ثمّ أنتجتُ برنامجًا "من ألحانِنا المَحلّيّة"، لدعم وإنتاج المُلحّنين والمُغنيين المَحلّيين، وأخيرًا عام 1980 قدّمت برنامج "الموشّحات"، والذي أشرف عليه الموسيقيّ المعروف زكي سرور.

في سنوات الثمانينيّات كانت قفزة نوعيّة ثانية، تمّت بعد فتح فرع موسيقيّ لصفوف الموسيقا في دار المعلمين في حيفا، والتي كنت أديرها، وقد تخرّج منها أكثر من ثلاثين خرّيجًا بدرجة معلّم مؤهّل كبير، والذي أضاف كادرًا شبابيًّا جديدًا إلى مُعلّمي الموسيقا في البلاد، وساعد على إثراء التربية والثقافة الموسيقيّة في المجتمع العربيّ!

*قلت في أحد حواراتك أنّ "الموسيقا كانت بنظر الفرس أدبًا، وبنظر الرّوم فلسفة، أمّا بنظر العرب فأصبحت عِلمًا"، فهل ما زلت تؤمن بهذه النظرة، رغم هذا الاجتياح الهائل من الفنّ الهابط؟

صحيح أنّ قسمًا من الجيل الحديث آخذٌ في التّوجّه للموسيقا الشّبابيّة الحديثة الصّاخبة سريعة الإيقاع الرّاقصة، وهذا ما يلاحظه معلمو الموسيقا، ولكن بما أنّني قمت بواجبي نحو مجتمعنا العربيّ، وساهمتُ بوضع حجر الأساس للتربية والثقافة الموسيقيّة وتأهيل معلّمي موسيقا وكادر من الفنانين الأصيلين، كما أصدرت في الثمانينيات كتاب تربويّ للمدارس العربيّة بعنوان "كلمة ونغم"، ترجم إلى العبريّة أيضًا، من هنا أرجع وأعود إلى المقولة التي أشرت إليها في عدّة مقالات، "أنّ النظرة إلى الموسيقا العربيّة الرّاقية أصبحت عِلمًا كما كانت أيّام العبّاسيّين".

بعد هذا المشوار الفنيّ والمسيرة الحافلة بالعطاء بالفنّ الأصيل.. كيف ترى التطوّر الفنّيّ في البلاد؟

بدأ الأهالي في توجيه إبنائهم إلى تعلّم الموسيقا ممّا يدلّ على بوادر الاهتمام بالموسيقا كثقافة، وتغيّرت النظرة نحو الموسيقا وتطوّرت وارتقت باهتمام ملموس، وفي معظم القرى هناك أكثر من خمسين مُعلّم مختصّين بالموسيقا، والذين بدؤوا بإثراء الثقافة الموسيقيّة في المدارس، وكثرت المعاهد الموسيقيّة والمؤسّسات في القرى وليس فقط في المدن، وفي القدس هناك أكاديميّة للموسيقا العربيّة تخرّج عازفين مختصين على اللآت الشرقية، وهناك فرع ميوزيك ثرابي في جامعة حيفا؛ أي موسيقا للعلاج عن طريق الموسيقا، وقد بدأت بهذا النوع من الموسيقا العلاجي الفنانة كيتي جرجورة النّصراويّة، ولديها جوقة غنائيّة باسم "عود الندّ".

*هل استطعتَ عبْر فرقة الموسيقا العربيّة أن تحقّق طموحَكَ الإنسانيّ والفنّيّ والوطنيّ؟

من ناحية إنسانيّة وطنيّة هناك شعور براحة نفسيّةٍ وشخصيّة تجاهَ البلد والوطن، إذ ساهمتُ في وضع المدماك الفنيّ الأصيل ودعم النّشاطات الموسيقيّة الإيجابيّة محلّيًّا، ولكن على صعيد العالم العربيّ، فلا زال يُراودني شعورٌ بالإحباط من تعامل الدّول العربيّة مع عرب 48 من فنانين ومبدعين ومثقفين، ومِثلي مثل سائر أهل بلدي المبدعين، لم أحصل على الاعتراف بكينونتي وحضوري وإبداعي ووجودي كعربيّ، ولم تتجسّد مكانتي الحقيقيّة عربيّا، رغم أنّ فرقة الموسيقا العربيّة لها مكانتها الرّاقية، وهي الفرقة المهنيّة والتي ظهرت في دول أوروبيّة عديدة، وحتى أنّ اليهودَ الشرقيّين في بلادنا يعيشون مِن خلال عروض فرقة الموسيقا العربيّة حالة نوستالجيا، لأنّ الفرقة تتحدّث عن فنّاني العالم العربيّ، وتُعطيهم حقّهم في تاريخهم الفنيّ.

لقد كان الفن في الأربعينيّات والخمسينيّات في مصر في ذروته، حيث كُتبت روائع القصائد الغنائيّة لكبار الشعراء، والتي غناها عبد الوهاب، أسمهان، أم كلثوم، فريد الأطرش، وردة الجزائرية، عبد الحليم حافظ، نجاة الصغيرة، ليلى مراد وإلخ..

أمّا في لبنان فقد بدأت نهضة موسيقيّة كلاسيكيّة في الخمسينيّات، بدءًا من الحركة الكلاسيكيّة ومهرجانات بعلبك، حيث انطلق المبدعون والمبدعات مثل فيروز، صباح، وديع الصافي، زكي ناصيف، ماجدة الرّومي، ومدرسة الرّحابنة التي حاولت إرضاء الذوق الشّرقيّ بترجمة الألحان الغربيّة بروح شرقيّة، وبأجواءٍ حميميّة تتغنّى بالوطن والرّيف والضّيعة والشّجرة والأرض والجَمال.

لكن في الثمانينيات بدأت الموسيقا العربيّة تبتعد عن أصالتها وتنحرف عن مسارها الفنيّ الأصيل، وعَمّ تلحين كلماتٍ مبتذلةٍ وسطحيّة، بدلاً من الكلمة والقصائد التي كان لها وزنها وإبداعها وشعراؤها، والتي كانت تمثل لغة شعبيّة وفصيحة راقية، وصارت المادّة هي الدّافع اعتمادًا على الأغنية المرئيّة في عروضها وحركاتها ولباسها وإغرائها، وتحوّلت الأغاني الحيّة والمسموعة من التذوّق السّمعي والتسجيلات الصّوتيّة والسّيديهات إلى تسجيل الصّورة والحركة، وغزا الفيديو كليب المبتذل عين الوطن العربيّ، بدلاً مِن أن يُغذّي أذنه الذوقيّة السّماعيّة بالفنّ الأصيل الرّاقي.

ما أعتزّ به أنّ فرقة الموسيقا العربيّة تحافظ على أصالتها منذ عام 1990، من ناحية تركيبها بآلاتها الوترية وآلات الإيقاع والناي الشرقيّة كآلة نفخ، وتتجنّب الآلات الغربية مثل الجيتار والبيانو والاكورديون وغيرها، كي تحافظ على الرّوح الشّرقيّة التي تؤدّي الموسيقا الشرقيّة دون تشويه وتزوير!

*هل انحسارُ دوْر الفِرق والجوقات الفنيّة في عروض دوريّة ورسميّة نابعٌ من وجود هوّة بين الجمهور وهذه الفرق، أم أنّ هناك عوامل أخرى جعلت مِن الفِرق حبيسة أمكنتها؟ وكيف تفسّر نجاح المطربين الهواة على حساب الفِرَق والجوقات الفنيّة؟

الجوقات والفِرق الرّسميّة تحتاجُ إلى معاملات وأوراق رسميّة في المؤسّسات الحكوميّة، وتتطلب مصاريف وتكاليف ينبغي تغطيتها من أجل أن تستمرّ، ولكن بما أنّ الأعمال الفنيّة الرّاقية لا تُدرّ مدخولاً وافرًا على الفِرق الموسيقية والجوقات والفنّانين، وكذلك جمهورُ الحفلات الموسيقيّة يكون قليلاً نسبيّا، بسبب الضغوطات الماديّة والانشغالات الحياتيّة اليوميّة، وبسبب تدنّي التذوّق الفنّيّ والتوجّه للرّقص، وليس للتعمّق النّفسيّ الذي يُقوّي شخصيّة ومفاهيم وخيال الإنسان الإبداعيّ، فعمليًّا يلجأ الفنانون للأعراس التي تستقطب جمهورًا يُجامل أهل الفرح والواجب، وكذلك أكثر مدخول الفنانين في بلادنا اليوم الذي نأسف له هو من الأعراس والأفراح والمناسبات، رغمَ أنّ أجواءَ الأفراح لا تدعم الإبداع والتذوّق الحقيقيّ للموسيقا العربيّة، بل تعتمد على الإيقاع والضجّة والصّراخ والأصوات القويّة للسّماعات، ممّا يُساهم في تشويه اللّحن وتدَنّي الذّوق الموسيقيّ العامّ.

القرية اليوم

بقي منها اليوم ثلاثة منازل ومقامان ومدرسة. وأحد المقامين مبني بالحجارة، وله قبة خفيفة الانحناء تغطي السقف بكامله. أمّا بناء المدرسة فشبيه ببناء مدرسة قولة . وهذه المعالم كلها مهجورة وسط نبات الصبّار والحشائش وأشجار التين والزيتون والتوت. وأمّا حطام المنازل فمنتشر بين الحشائش. وفي جوار الموقع بعض القبور المهملة. ويزرع سكان مستعمرة أحيهود بعض أجزاء الموقع وبعض الأراضي.

الباحث والمراجع

المراجع

1- كي لا ننسى، وليد الخالدي.

2- الباحث والناشط من أهل البروة : سهيل حمدي

3-الباحثة آمنة دمير من قرية البروة

4- موقع عريق https://areq.net/

6-موقع أقلام مقاومة https://aqlam-moqawema.org