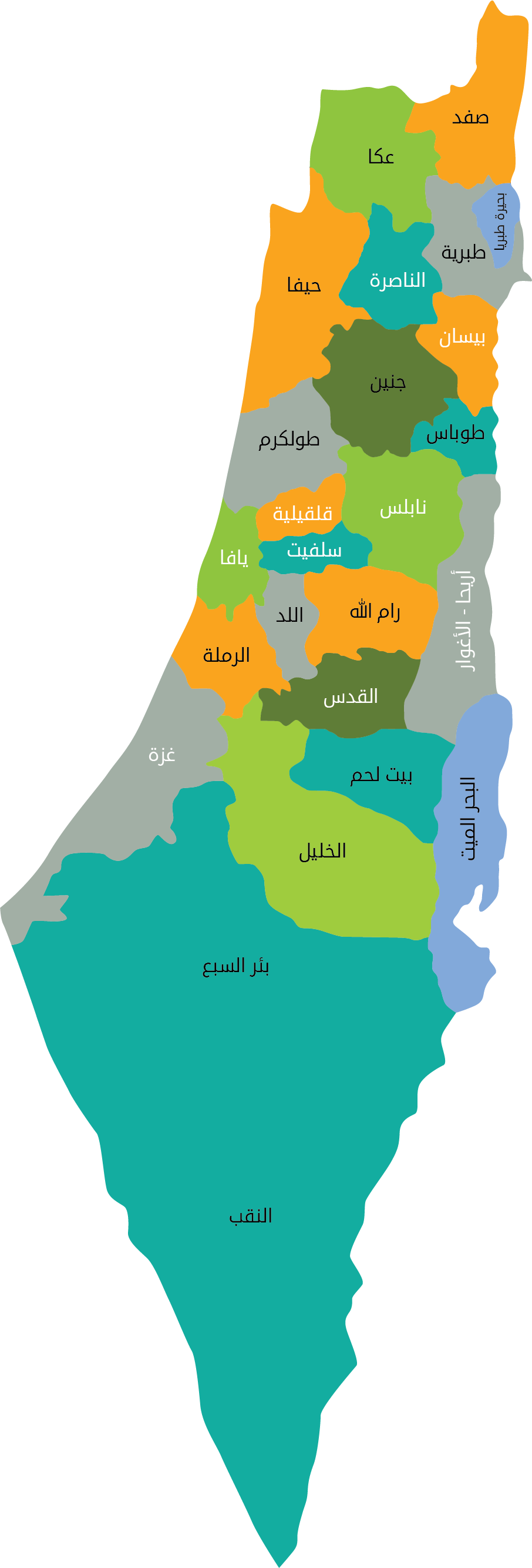

خارطة المدن الفلسطينية

اشترك بالقائمة البريدية

معلومات عامة عن قرية سحماتا

روايات أهل القرية - سحماتا - قضاء عكا

بين سحماتا والرشيدية: "تينة عمي"

مَن منا لا يعرف فاكهة التين الصيفية بمذاقها الحلو جداً كالعسل. وفي فلسطين يطرح شجر التين أنواعاً ولا أطيب من هذه الفاكهة، وقد اشتهرت قرية سحماتا، في الجليل الأعلى، بزراعة التين على أنواعه. ويتذكر أبناؤها الذين هجّروا منها كروم التين والزيتون التي خلّفوها وراءهم .... ولعمي أبو نايف، رحمه الله، حكاية أُخرى مع شجرة التين.

ففي مخيم الرشيدية القريب من مدينة صور في الجنوب اللبناني، حيث رست رحلة التهجير واللجوء زرع عمي شجرة تين، وما هي إلاّ سنوات قليلة، حتى صارت تينته مشهورة في أنحاء المخيم. في طفولتنا كنا نجلس تحتها، وكثيراً ما تناولنا طعامنا مفترشين الأرض في ظلها. كانت كبيرة الحجم، ممتدة الأغصان، تتدلى منها حبّات التين ذات اللون الداكن.

قبل وفاة عمي بنحو أسبوعين، خطر لي أن أسأله عن هذه التينة، وعلى الرغم من ثقل المرض الذي أقعده في الفراش، فقد تمكن من الجلوس وراح يروي لي حكايتها:

"كنا نشتغل يا عمي مع واحد من قرية علما الشعب على الحدود مع فلسطين، وبيوم من الأيام كان جايب سلتين تين هدايا لناس معه، سألته من وين جايب هالتين، جِبلي شلخة. قال خلص اليوم بجبلك. وجبلي والله، قمت زرعتها، وشو طلعت الحبة، متل حبة البندورة. وصرت أخدمها وأعتني فيها وفلشت وعبّت الدار .... لونها أحمر من برا ومن جوا."

ولمّا سألته ماذا تعني له هذه التينة، لمعت عيناه المريضتان، واستوى في جلسته، وبدا كأنه يعود دهراً إلى الوراء:

"هاي التينة من ريحة فلسطين، من حدود فلسطين. إحنا بسحماتا كنا مشهورين بالتين، التين كان عنا أكتر من سبعة أشكال وأنواع .... كان عنا تين خضاري، وسباعي، وشماطي، وشتاوي، وبياضي، وشحماني، وحمْاري، وبقراطي .... وكروم الزتون والتين كانت معبية البلد، وكلها كانت مسيجة بشجر الصبير."

كبرت الشجرة ونمت بشكل لافت حتى صار بعض أغصانها يصل إلى الجيران، ويقول عمي إن تينته المطعّمة كانت مميزة في المخيم، ويروي كيف كان يأخذ حبات التين في زوادته ويتقاسمها مع زملاء العمل.

أدركت لاحقاً معنى الحنين الذي كان يلمع في عينيه كلما ذكرنا شجرة التين هذه، كانت تحمل في جذورها رائحة سحماتا. وأهل سحماتا كانوا فلاحين، يزرعون ما تجود به أرضهم من الحبوب والتبغ وغيرها من المزروعات. لكن التين والزيتون كان لهما شأن آخر في سحماتا، إذ كانت الكروم تسيّج القرية، وكان لمعظم العائلات تين وزيتون يحمل اسمها.

وما إن استقر أهل سحماتا وقرى الجليل، في مخيم الرشيدية بعد رحلة لجوء دامت نحو 15 عاماً في ثكنة غورو في منطقة البقاع، حتى أخذوا يبحثون عن مساحة ولو صغيرة للزراعة.

ولا شك في أن مخيم الرشيدية كان أفضل كثيراً من ثكنة غورو، فالأونروا جعلت لكل عائلة منزلاً مستقلاً بحسب عدد أفرادها. وتجمّع الأهالي في أحياء ضمت أبناء سحماتا ودير القاسي وسعسع وشعب وغيرها من قرى الجليل .... وما إن استقر الناس في مخيمهم الجديد، حتى أخذت ألوان الزرع تلوّن الدور الصغيرة، فكلما دخلت داراً تستقبلك حاكورة فيها أنواع من الزرع والأزهار وفوقها عريشة. نموذج مصغّر عن سحماتا!!

"وين ما تروح العالم على البساتين وتشوف إشي منيح، تجيب تزرع أو تطعّم الزرع، كلنا فلاحين منعرف بالزرع ومنحبه، وصارت الناس كلها تزرع وخاصة تين." وهكذا، صارت شجرة التين تتوسط معظم منازل المخيم.

لكن تينة عمي التي ذاع صيتها في الرشيدية، لم تسلم من انتقام الإسرائيليين، فهم ربما علموا أنها تحمل رائحة فلسطين، فأصروا على ملاحقتها، وأصابوها بشظية في إحدى جولات القصف التي كان المخيم عرضة لها، وتحديداً في سنة 1974.

لم يكن ذلك المساء عادياً بالنسبة إلى سكان الرشيدية، إذ فجأة بدأت القذائف تسقط على المخيم بعد منتصف الليل، وكان عدد الملاجئ قليلاً، لكن لحسن الحظ، كان أحدها في بيت عمي. وفي ذلك الملجأ اجتمع أكثر من 15 شخصاً من أبناء الحي.

"ليلتها نزلنا على الملجأ وما نسمع غير صوت الصواريخ تصفر وتنزل، وسمعنا دقة على الباب، طلعت من الملجأ وصلت على البوابة، وسمعت صوت بهية [بهية قدورة] عم تخبط على الباب وتصرخ، دخيلك يا أبو نايف افتحلي .... وما فتحت البوابة إلاّ إجت القذيفة .... انصابت بهية قدام البوابة بإجرها .... وفاتت الشظايا من حدي وصابت التينة .... من يومها انسمت وما عادت متل الأول."

ويستطرد عمي في وصف تلك الليلة المجنونة، فيحدثك كيف تمكن من جرّ بهية إلى داخل الملجأ وهي تنزف، وعن الدخان الذي غطى باب الملجأ بعد أن وصلت القذائف إلى محيط المنزل، فصار كل من بداخله يشعر بالاختناق، وعن ناصر حمود ابن أبو أكرم الذي كان مصاباً أيضاً، وقد استشهد شقيقه .... وقد ظلوا جميعاً في الملجأ إلى أن توقف القصف وتمكنت سيارات الإسعاف من دخول المخيم ونقل المصابين. لكن قدم بهية لم تشفَ تماماً، وظلت تعرج ما بقي لها من عمر، وتينة عمي لم تشفَ أيضاً، وصارت تذوي شيئاً فشيئاً.

مشهد القصف هذا، يعود بعمي إلى سنة 1948، عشية سقوط سحماتا، عندما قصفت الطائرات الإسرائيلية المخيم:

"كنت أنا وأبوكي بكرم الزتون تبعنا، وفجأة إجت طيارة لليهود وبلّشت تقصف .... إحنا خفنا وأبوكي عبط الزتونة وصار يصرخ: متنا يا خيّا متنا." يقول عمي أن اليهود كانوا ينتقمون من سحماتا لأن أهلها قتلوا جندياً لهم.

خلال الاجتياح الإسرائيلي سنة 1982، دُمّر منزل عمي في الرشيدية، وسوّي بالأرض، وانتهت حكاية التينة. لكن الذكرى لم تنتهِ، أُضيفت إلى ذكريات كثيرة من سحماتا وتينها وزيتونها.

عمي أحب مخيم الرشيدية، ولم يغادره إلاّ على مضض، كان يشعر بأنه هناك أقرب إلى فلسطين، وكلما بعد عن الرشيدية، كانت فلسطين تبعد أكثر فأكثر.

"بحب الرشيدية، بحبها لو ظلينا فيها بحبها، بتذكرنا بفلسطين، بأهل بلدنا، كنا كلنا ملتمين على بعضنا، ومع أهل القرى حوالينا، كنا كأننا بلد وحدة. وقبل ما طلعنا من فلسطين كنا مع أهل الدير [دير القاسي] كأننا بلد وحدة. كانوا أهل الدير ييجوا يومية يطحنوا، كان عنا بابور طحن، يجوا يطحنوا برغل وقمح. وكان عنا بسحماتا معاصر زيت، نعصر الزتون ونبيع الزيت."

كلما حدثك عن سحماتا، كانت عيناه تذهب بعيداً إلى هناك، يذكر البيوت والكروم والأشجار، والطرقات، وقد غادرها فتى يافعاً ... تسمع منه مفردات يعرفها أبناء جيله: الحارة الفوقا والحارة التحتا، وادي الحبيس، وادي القرن، الرحبة، الكوربا ....

ولا ينسى أن يحدثك عن الشاب المناضل ابن القرية أحمد اليماني [أبو ماهر] الذي "دوّخ الإسرائيليين،" وكيف جاء جنودهم قبل سقوط القرية يبحثون عنه.

أمّا مشهد الخروج من سحماتا، فلم يكن أقل قسوة من مشاهد الترحيل المماثلة. يذكر عمي كيف خرج أهالي سحماتا إلى قرية كفر سميع القريبة، لكن الإسرائيليين منعوهم من البقاء هناك أو العودة إلى سحماتا. كان الأمر واضحاً: ارحلوا سيراً على الأقدام إلى الحدود .... يذكر عمي تماماً عبارة كان يرددها الجنود الإسرائيليون: "يللا الحقوا جيش الإنقاذ ...."

ويضحك عمي، عندما يتذكر منظر امرأة كبيرة في السن، كانت تسير على غير هدى، وعندما وصلت إلى مفرق قرب سحماتا، وقفت تسأل الجندي الإسرائيلي وهي لا تعرف أنه إسرائيلي:

"يا خالتي إنت عربي، الله يهد اليهود، مش عارفة الطريق" .... فنهرها الجندي الإسرائيلي "يللا إنت بروخ من هون"!!!

في 30 تشرين الأول/ أكتوبر 1948، احتل الإسرائيليون قرية سحماتا وغيرها من قرى الجليل الأعلى في إطار عملية حيرام، وطرد سكان تلك القرى، فوصل معظمهم إلى الجنوب اللبناني، حيث بدأت قصة لجوء لا تنتهي.

توفي عمي، رحمه الله، قبل نحو ثلاثة أشهر. أغمض عينيه على صورة سحماتا، وعلى شجر التين الذي طالما أحبه وتمنى أن يدفن في ظله. ربما هناك، في عالمه الآخر، يرى سحماتا، وتصل روحه إليها، لترقد في سلام.

الترحيــل مرّه أخــرى ومــوت زكيــة حمـــادة

بالرغم من القصف، وتشبثا بالبقاء في القرية، حاول من تبقى من الأهالي العودة إلى بيوتهم، فالتجأوا تحت الأشجار، وفي الكهوف أو في القرى المجاورة.. إلا أن الجيش منعهم من ذلك.. وبقوا على هذه الحال حتى أوائل عام 1949، وعن الرحيل حدثتنا ام عفيف: "حوالي 40 نفر ضلوا بسحماتا.. الكبار في العمر وشباب كمان.. كانوا يشتغلوا في قطف الزيتون، يأخذوا أجرهم 12 قرش بالنهار... ضلوا تقريبًا لعيد الميلاد.. ليلتها اجا الجيش وطوّق كل البلد.. جابوا اليهود شاحنتين مكشوفات، الدنيا كانت تشتي بشكل قوي.. حطّوهم على الشاحنات ورحّلوهم... بين المطرودين كانت زكية محمد علي حمادة وكانت مريضة، حسّت بالعطش على الطريق وطلبت ماء... فصارت ندى السمعان (أمي) تملأ كفها من ماء المطر وتسقيها، بعديها طلبت أن يضيئوا شمعة لأنها ما بتشوف شيء... بعد دقائق مدّت أمي ايدها عشان تحس جسد زكية... كان بارد مثل الثلج وهيك ماتت زكيّه... وصلت الشاحنات إلى كفر برعم.. قالوا لهم "يلاّ عَ لبنان" وصاروا يطخوا عليهم والشاطر يركض.. أمي وكمان نساء تنتين ما قبلوا يرحلوا قرروا يدفنوا زكية... بس ما لاقوا لا منكوش ولا منجل.. شافوا مرباج حطب.. صاروا يهيلوا بالحطب.. حطّوها بنص الحطبات وصاروا يقيموا الحطب ويحطّوا عليها... دفنوها ونزلوا على رميش - لبنان .