- معلومات عامة عن قرية بَرْقَة

- الحدود

- أراضي القرية

- البنية المعمارية

- المختار والمخترة

- السكان

- عائلات القرية وعشائرها

- الاستيطان في القرية

- المهن والحرف والصناعة في القرية

- المساجد والمقامات

- الطرق والمواصلات

- المباني والمرافق الخدمية

- التاريخ النضالي والفدائيون

- احتلال القرية

- العادات والتقاليد في القرية

- أهالي القرية اليوم

- الباحث والمراجع

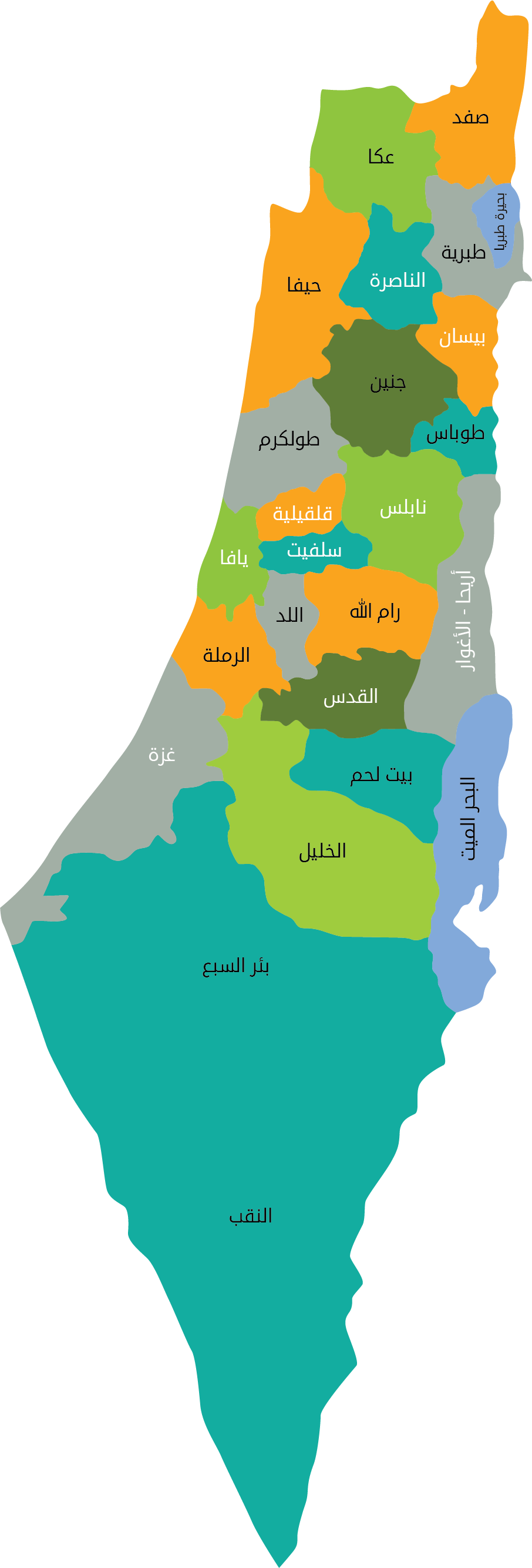

خارطة المدن الفلسطينية

اشترك بالقائمة البريدية

معلومات عامة عن قرية بَرْقَة

أهالي القرية اليوم - بَرْقَة - قضاء غزة

الهجرة من القرية إلى أسدود:

غادر من تبقى من شباب بَرْقَة قريتهم على عجل متوجهين إلى أسدود، لكنهم لم يكونوا يعلمون أن خروجهم منها هذه المرة سيكون بلا عودة. وعند وصولهم لأسدود ومشاهدتهم للجيش المصري، بدأوا بإطلاق النار في الهواء من فرط الفرحة، فبادرهم أفراد الجيش المصري بالقول: »وفروا الطلقات للعدو«، فتوقفوا عن إطلاق النار. وتصف الحاجة مريم العفيفي ترحيب الفلسطينيين بالجيش المصري، فتقول: كانت النساء تغني للجيش المصري »الجيش لمّا أجانا .. قَطَّعْ روس الهجانا«، وكنا نغني ونرقص لهم، والدنيا انقلبت لهم في أسدود

وفي الليلة الأولى لإقامتهم في قرية أسدود، قام الجيش المصري بإخراج السكان ليقوموا بحفر الاستقامات (= الخنادق)، ثم أعلن الجيش عبر مكبرات الصوت فرض حظر التجول من الساعة 7 مساءً حتى الساعة 7 صباحاً. وفي الليلة التالية مع الساعة 11 ليلاً تقريباً، هاجم اليهود الجيش المصري، الذي كان متمركزاً عند المحطة في شمال قرية أسدود، وأما الجهة الغربية والجنوبية لقرية أسدود فلم يكن بها جيش مصري، وبدأت النار في الاشتعال، من ضرب المدفعية، والأسلحة الثقيلة، وارتفعت أصوات الضباط لعساكرهم بإطلاق النار. ويبدو أن القوات الصهيونية كانت قد تمركزت في قريتي: بَرْقَة والبطاني في تلك الأيام، ومنهما بدأت تقصف قرية أسدود بمدفعية »المورتر«، ويرجح أهل القرية أن القصف الصهيوني كان من كرم حمزة الواقع بين البطاني وأسدود، حيث تمركزت القوة الصهيونية. استمر القصف العشوائي طوال النهار حتى ساعات العصر، وكان هنالك عدد كبير من الضحايا المدنيين ما بين شهداء وجرحى، لأن القصف كان عشوائياً. وكان للمقاومة دور كبير في تلك المعركة وغيرها من المعارك، فقد تجمع في قرية أسدود أهالي عدد من القرى (الذين هجروا قراهم بعد دخول الصهاينة إليها وطردوهم منها)، ومنها قرى: يبنا، بشيت، زرنوقة، بَرْقَة، وضمت أسدود في تلك الأيام آلاف الناس، كان من بينهم مئات المسلحين، الذين تمركزوا في وسط البلد وعلى أطرافها.

ويُذكر أنه في إحدى طلعات الطيران الصهيوني على أسدود، أسقطت مضادات الجيش المصري، التي كانت تتمركز على ظهرة الراس، ثلاث طائرات، ففزع أبناء القرية على أحد الطائرات التي سقطت على حدود البلد (بين بَرْقَة وأسدود)، وكان اثنين من بينهم من أهالي قرية بَرْقَة هم: حسين أحمد العمودي (حسين أمونة)، ومحمد علي السردي. ومازال الحاج محمد يذكر تلك الحادثة بالقول: » عندما سقطت الطائرة هرعنا لها، فوجدنا جثث يهود قتلى، وغنموا من تلك الطائرة مدفعاً رشاشاً ومسدساً، وعند عودنا لأسدود قام الجيش المصري بمصادرة تلك الأسلحة، ووضعوني تحت الإقامة الجبرية، وأمضيت طول فترة وجود الجيش المصري في أسدود وأنا أسجل حضور، في مقر قيادة الجيش في مدينة المجدل«.

ومع بزوغ صباح اليوم التالي، بدا وكأن الهجمة اليهودية قد انكسرت أمام هذه المقاومة الباسلة. فاستدارت مجموعة من قوات المشاة الصهيونية على أسدود من الجهة الغربية، حيث تواجد المسلحون من أبناء البلد والبلدان المجاورة، فتصدوا لهم بأسلحتهم الخفيفة، وطاردوا الجنود الصهاينة في كثبان الرمل، وهناك قصص عجيبة من قبل المناضلين الذين حضروا تلك المعركة وشاهدوها.

وعن هذه المعركة يقول الحاج خليل أبو شاويش: »كان البيت الذي نزلنا فيه في غرب أسدود لشخص من عائلة »أبو محيسن«، وتحده مقبرة أسدود ومدرستها من الجهة الغربية، وإذ بمجموعة مسلحين من اليهود يطلقون النار من سلاح رشاش على قرية أسدود، فقام الأهالي بتفزيع أهل القرية والمسلحين«. ويَذكر أن من بين مَن فزعوا كان الحاج/ خالد أبو شاويش من قرية بَرْقَة، وشخص آخر من قرية البطاني الغربي يُدعى »محمد أبو غنيم«، وثالث من قرية أسدود »محمد عبد الله أبو محيسن« وآخرون، وكانت النتيجة مقتل عدد من الجنود اليهود، فيما هرب الباقون. ثم هجم باقي المسلحين مع جموع كبيرة من الأهالي، واتجهوا غرباً لمطاردة اليهود، وقرروا على الفور الهجوم على مستعمرة »نيتسانيم« الواقعة بين قريتي: أسدود وحمامة، وفي الطريق حدثت اشتباكات مع مجموعة من المشاة، كان نتيجتها استشهاد »محمد أبو غنيم«، وإصابة »خالد أبو شاويش« وعدد من الفلسطينيين، فيما قتل عدد من اليهود.

الهجرة من أسدود إلى غزة:

فيما احتل اليهود معظم القرى الواقعة شمال غزة، كالسوافير، والقسطينية، وتل الترمس، وياسور، وجولس، والمسميتين الكبيرة والصغيرة، وبَرْقَة، ووقفوا على حدود قرية أسدود، حط المصريون رحالهم عند وادي »أبي سويرح«، وهذا هو أقصى حد وصلوا إليه؛ وهو الحد المفروض بين العرب واليهود حسب قرار التقسيم ووفقاً للخرائط فإن جزءاً كبيراً من أراضي قرية بَرْقَة، كانت واقعة ضمن حدود الدولة اليهودية من قرار التقسيم. وفي 28 أغسطس 1948م قام لواء »جفعاتي« بالهجوم على مثلث قرى (يبنا – بني روبين – عرب سُكرير) القريبة من بَرْقَة والمحيطة بها، وقام بنسف البيوت وحرق الأكشاك، وقتل 10 من العرب وجرح 3 وأسر 3، ومقتل 20 جمل وبقرة

ويُذكر أن الناس لاحظوا خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر 1948، تحركات غير عادية للقوات المصرية في أسدود، وحين استفسروا من الجنود ومن الحاكم الإداري الصاغ »أنور إبراهيم« عن طبيعة تلك التحركات، كان الرد أنها تبديل للقوات فقط. واستمرت تلك العملية حوالي أسبوع، وبعدها أخبر الحاكم الإداري بعض الأهالي أنه » بإمكانكم الرحيل إذا أردتم«، حيث إن القوات المصرية قررت الانسحاب نهائياً من أسدود، وكان ذلك في 28/10/1948م

وعن ذلك يروي لنا شهود العيان: بأنه في تلك الفترة كان هنالك ضابط سوداني يُدعى »حسين«، اعتاد التردد على المقعد عند مخاتير البلد، وقد أبلغه أن هنالك أوامر عسكرية للقوات بالاستعداد للرحيل عندما تأتي الأوامر، لذلك أنصحكم بأن تنتبهوا لأنفسكم. وأضاف الضابط قائلاً: وطالما أن المدفعية الثقيلة موجودة فمعناها الأمور مطمئنة (كانت المدفعية وقتذاك موجودة عند المحطة في شمال قرية أسدود)، أما إذا انسحبت فمعناها أن الأمر قد انتهى، حسب كلام الضابط.

وبعد عدة أيام نادت مكبرات الصوت بإعلان منع التجول حتى إشعار آخر، وليس كما كان مُعتاد حسب النظام السابق (من الساعة 7 مساءً حتى 7 صباحاً)، وأخذ الجيش بعد المغرب بالانسحاب من أسدود ومعه المدفعية الثقيلة، واستمرت عملية الانسحاب حتى عصر اليوم التالي. ثم بدأ سلاح الحدود السوداني يدخل البلد (أسدود)، ويطرقوا أبواب البيوت، ويصرخوا في الناس: » ارحلوا .. ارحلوا .. كي لا تأخذ اليهود نساءكم«، فسادت حالة من الهلع داخل البلد، وسط صراخ وعويل النساء والأطفال. وعلى أثر ذلك تداعى مجموعة من مخاتير القرى وكبارها وشيوخها (ممن لجأوا لقرية أسدود) لتدارس الأمر، وكان رأيهم أن يمنعوا الأهالي من الرحيل وراء الجيش المصري. لكن للأسف، مَنْ كان يستطيع وقتها منع الأهالي؟ الذين أصابتهم حالة هستيرية، وهاموا على وجوههم على أثر انسحاب الجيش المصري، وتفوهات الجنود السودانيين، فمن كان لديه أحداً من كبار السن تركه وغادر، بحثاً عن فرصة للنجاة من الطوفان القادم. وعبثاً حاول حكماء القرية مع الناس، الذين كان بعضهم قد وصل إلى قرية حمامة، ومدينة المجدل. كان الأهالي يسيرون بمحاذاة الجيش المصري، كي يتحاموا به، فيما كان الجيش يزجرهم ويدفعهم للابتعاد عن الطريق الرئيسي، ليفسحوا المجال أمام الدبابات وناقلات الجند، ويوجهوهم غرباً قريب من ساحل البح.

ويروي الحاج علي أبو شاويش: » أنهم باتوا ليلتهم في قرية حمامة، ثم اتجهوا إلى الجنوب مروراً بمدينة المجدل، وقرية الخصاص، ونعليا، ثم قرية هربيا حيث أقاموا فيها ثلاثة أيام. وهناك جاء الجيش المصري وعسكر في هربيا، وبدأ بالاتجاه غرباً نحو البحر، ولم يكونوا قادرين على السير مع الطريق الرئيسي، لأن هنالك مستعمرة لليهود تُسمى » كبانية العلمي« على طريق هربيا، وساروا نحو غزة في الطريق التي مهدها الجيش، فوصلوا إلى منطقة كانت عبارة عن أحراش في مدينة غزة، حيث يقام حالياً مستشفى النصر (في حي النصر). ويروي بعض الشهود أنهم أخذوا عربة وعادوا من نفس الطريق، لكي يُحضر من تبقى من الأهل وباقي متاعهم. وفي طريقهم وجدوا عدد كبير من دبابات الجيش المصري مغروسة في رمال الشاطئ ولا تستطيع السير، وكلما مروا بواحدة يبادرهم الجنود بطلب المساعدة في رفع الدبابات. وبعدها تشتتوا في مناطق عدة من قطاع غزة.

كانت رحلة الأربعين كيلو متر إلى غزة ثقيلة، وكانت خطاهم بطيئة مُتلكئة، بانتظار أخبارٍ سارة تُعيدهم إلى قريتهم من جديد. لم يسمعوا حينها ما كانوا يتمنون، ولم يعودوا بعدها إليها إلّا في خيالهم، وحواديثهم المسائية التي تندروا فيها حول »فردوسهم المفقود«، الذي غادروه مرة وإلى الأبد. وحول كانون النار وسط البرد، حيث نصبوا خيامهم وهمومهم، أخذت الحاجة مريم تغني بما يشبه النواح والعويل: » الله أكبر لما هَجينا.. سوافي الرمل أعمن عينينا.. نطلع لرب السما ونلطم.. ليش خليتو اليهود علينا تحكم.. نطلع لرب السما ونوِّح.. خلونا ع بلادنا نروح.. جينا ع مصر تما تحمينا.. الملك فاروق فرط فينا.. يا رب السما إنك تحمينا«.

ومن هنا حيث مخيمات اللجوء والشتات، بدأوا رحلة جديدة من المعاناة الأبدية، لم تكن يوماً تخطر على أي بال، ولتستمر فصولها من سيئٍ إلى أسوأ. إلّا أنهم استمروا في رحلة الكفاح من أجل البقاء، ليبدأوا بعدها رحلة البحث عن: لقمة عيشٍ، وهويّة. وتظل قرية »بَرْقَة« في الذاكرة أمانةً تتوارث الأجيال؛ لأن القصة لم تنتهي بعد.