- معلومات عامة عن قرية شعب

- الموقع والمساحة

- الحدود

- مصادر المياه

- سبب التسمية

- أراضي القرية

- العمران

- معالم القرية

- السكان

- عائلات القرية وعشائرها

- الخرب في القرية

- الثروة الزراعية

- الطعام وأكلات القرية

- الوديان

- المهن والحرف والصناعة في القرية

- اللباس والزينة في القرية

- الجبال

- التعليم

- المقابر

- المساجد والمقامات

- الكنائس

- التاريخ النضالي والفدائيون

- تاريخ القرية

- احتلال القرية

- العادات والتقاليد في القرية

- روايات أهل القرية

- أعلام من القرية

- أشعار قيلت في القرية

- الباحث والمراجع

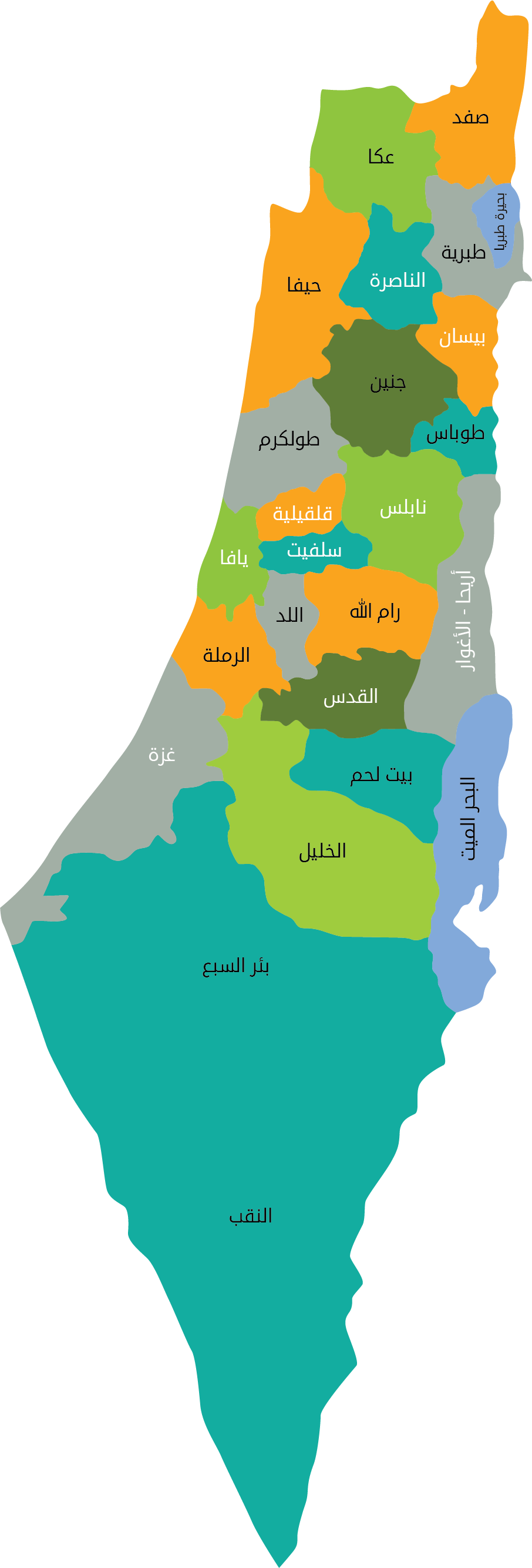

خارطة المدن الفلسطينية

اشترك بالقائمة البريدية

معلومات عامة عن قرية شعب

روايات أهل القرية - شعب - قضاء عكا

تعالوا بنا (1)

كانت شَعَب قرية يسكنها نحو 1700 نسمة، وتقع في منطقة عكا، وهي مشهورة بزيتونها. وقد أعطاني ز.ك.، الذي يمارس مهنة التعليم حالياً في لبنان ويدرس التاريخ في أوقات فراغه، وصفاً لقريته يستحق أن يقتطف بأكمله بوصفه سجلاً تاريخياً موثوقاً فيه:

((ولدت في مدينة عكا سنة 1936 بعد أن كان والدي قد ترك شَعَب للعمل في مصنع للكبريت. وكان عادة يبيع السمنة والزيت الذي يجلبه معه من القرية. وكان من تقاليد القرية أنه عندما يولد الطفل الأول، وخاصة إذا كان صبياً، أن يأخذه جداه للعيش معهما. كنت أحب القرية وأكره أن أعود إلى المدينة. كانوا يقولون لي على سبيل المداعبة أنهم سوف يعيدونني إلى عكا، فكنت أصرخ وأسبّ وأشتم لأعبر عن غضبي..

في القرية، كنت عادة آخذ الحصان ليشرب، وأستمع إلى الناس وهم يتحدثون لأن منزل جدي كان في وسط القرية، وكان هذا المنزل هو ((المهوى)) أي المكان الذي يجتمع فيه الناس. وبالقرب منه خان ينزل المسافرون فيه. وأذكر أنهم كانوا يأتون من لبنان وسوريا، وخاصة من برجا (قرية لبنانية في إقليم الخروب)، ومعهم بضائع ليبيعوها في القرى. وكانوا أحياناً ينزلون ضيوفاً في منزل جدي.. وأذكر أن منزل جدي كان أحد أوسع منازل القرية: أقواس عالية ومكان لتخزين الزيت والفواكه المجففة، وموقد نجتمع حوله في الليل لنستمع إلى الحكايات التي ترويها عمتي وجدي وجدتي، وغرفة واسعة منفصلة للضيوف؛ اسمها ((المضافة)) يقابلها مكان الحيوانات، من بقر وخيول، ولعلف الحيوانات والتبن. وكان للمنزل مدخل واحد فقط له باب يقفل بقضبان حديدية ضخمة..

وكان خارج المنزل منطقة مرتفعة يجتمعون عليها ليناقشوا الأخبار، وأذكر أن أحد الرجال الكبار كان يقرأ، بصوت عال، الجريدة التي كانت تصل القرية بعد الظهر. وكان هنالك باص يذهب إلى المدينة ثلاث مرات في اليوم، أو كان الناس يذهبون على ظهور الخيل، ويحملون معهم، عادة، إلى عكا وحيفا منتجات القرية من بيض ودجاج وتين وعنب.

كان من عادة أهل القرية أن يحتفلوا معاً بالمناسبات السعيدة، كالأعراس مثلاً حين كان كل الناس يجتمعون ويغنون العتابا والميجانا ويرقصون الدبكة. وكانوا يعملون ((السحجة))، وهي الاحتفال الذي يأخذون فيه العريس ويطوفون به القرية ثم يأخذونه إلى البيدر ثم إلى بيته، العريس فوق الحصان والرجال يمشون وراءه وهم يرددون الأغاني. وبعد ذلك يحضرون العروس على ظهر حصان إلى منزل العريس، والنساء من خلفها يرددن الأغاني. وإذا كانت عائلة العريس غنية، تقام الأفراح طيلة أربعين يوماً بعد الخطوبة. وفي اليوم الأربعين، كانوا يذبحون الذبائح ويدعون أهل القرية إلى العشاء.

كان منزل كبير ((الحَمولة)) المكان الذي يجتمع فيه أفرادها، وخاصة في أوقات الأعياد الرسمية. وكان عليه أن يكون مستعداً لأن يذبح عدة أغنام وأن يدعو كل فرد من أفراد العائلة إلى الأكل. كان جدي لا يقبل أن يغيب أحد من العائلة. وكانوا عادة عندما يجتمعون، خاصة في ليالي الشتاء، يعدون المأكولات الخاصة: ((قرصة)) مع سمنة وسكر، ((زلابية))، ((بسيسة))، ((معكرونة))، ((قراقيش)) (ملاتيت ولزقة)، وغير ذلك الكثير. وكانت هذه المأكولات تتألف من أشياء بسيطة: طحين، زيت، سكر. ولكنهم كانوا يزينونها وكأنها أعمال فنية. وكان جدي يقوم بنفسه بتقطيعها بواسطة سكين تشذيب الأشجار التي كان يحملها في حزامه الجلدي، مثلما كان يفعل جميع الفلاحين.

وكانوا يحبون أكلة أخرى هي ((المسخن))، المصنوع من الخبز المغطى بالزيت والبصل والدجاج والبهارات المطبوخ في فرن خاص مصنوع من الطين المجفف، يسمى ((طابون)). وكان ((المسخن)) يعتبر أحسن هدية يمكن أن يرسلها المرء إلى أهل القرية الذين كانوا يعيشون في المدينة لأنهم لم يكونوا يستطيعون عمله هناك.

كل واحد من القرية كان يزرع الخضروات التي يحتاجها: الفاصولياء والبندورة والبامية تحت أشجار الزيتون أو في المساحات غير المشجرة. لم يكونوا يبيعون الخضروات أبداً، بل كانوا يهدونها إلى الأقارب أو الجيران الذين ليس لهم أرض. كما كانوا يزرعون التين والبطيخ والسمسم ويصنعون ((الفريكة))، وكانت جميع هذه الأشياء تذهب هدايا، ولم تكن تباع أبداً..

كان أهالي القرية يذهبون في الوقت نفسه لقطاف الزيتون، وذلك بناء على أمر من المختار. وكان يجب على جميع الذين يملكون أراضي فيها زيتون أن يذهبوا، وكان كل من لا يذهب يعاقب من قبل المختار أو المجلس الاختياري الذي يتألف من ممثلين عن جميع العائلات، يساعدون في تدبير شؤون القرية. وكان هناك مختاران اثنان، أحدهما من الحارة الغربية والثاني من الحارة الشرقية.

كانت القرية عادة تختار المختار، ويعيّنه القائم مقام رسمياً. وكان مركز المختار يعتبر مركزاً قيادياً، ولكن الذين جربوه وجدوه مكلفاً. أذكر أن أحد أعمامي كان مختاراً وأن ابنه رفض وراثة المركز بناء على نصيحة والده، فقد كان المختار يستضيف الزوار الرسميين، وكان ذلك يشكل عبئاً مالياً ثقيلاً وإن ساعدته حمولته في تغطية المصاريف. كما أن أي غريب يمر في القرية يحل ضيفاً على المختار، أو على أي شخص عنده ((مضافة)). كانت المضافة غرفة واسعة، والفرشات ممدودة فيها دائماً، وفيها موقد فحم عليه أباريق القهوة التي يجب أن تكون ساخنة باستمرار، وذلك لكي يجد الضيف القهوة جاهزة في أي وقت يصل، فيقول إن هذه المضافة ((حية)) وأن صاحبها ليس فقيراً إلى درجة أنه ينتظر أن يصل الضيف فيعدّ القهوة. كان يوجد عادة أكثر من مضافة في كل حمولة، وذلك ليس بسبب المشاجرات ولكن بداعي الافتخار، لكي يرى الناس أن بيوتهم مفتوحة دائماً للضيوف.

أكبر المحاصيل في قريتنا كان الزيتون الذي كانت تنتج منه كميات كبيرة. أذكر أنه كانت هنالك ثلاث معاصر للزيتون وأن التفل (النفايات التي تترسب بعد عصر الزيتون – جفت)، كان يسيل في قنوات سوداء عندما تعمل المعاصر، ويصل حتى عكا، والبحر (عبر وادي الحلزون). كان الزيتون يوضع في أكوام عالية في مضافة جدي، وكانوا يأخذونه إلى المعصرة يطحنونه برحى حجرية. كان أهالي القرية جميعاً يشاركون في قطاف الزيتون، وكانوا يضطرون إلى استخدام نساء لمعاونتهم. كانت هؤلاء النساء يأتين عادة من جويّا وبنت جبيل في لبنان. وكنّ يأخذْنَ زيتوناً بدل أجورهن ليبعْنَه أو لعصره زيتاً.

كان السمسم هو المحصول الثاني المهم: يحصد ويوضع على البيدر على شكل دوائر كبيرة حتى يجف، فيضرب حتى تنزل منه الحبوب التي توضع في أكياس وتباع إلى تجار عكا وحيفا. أما المنتجات الأخرى فكانت القمح والذرة.

أما بالنسبة للمدارس، فكان هناك مدرسة القرآن حيث يقوم شيخ متعلم بتعليم أمور الدين. كان الصبيان وحدهم يذهبون إلى المدرسة. وكان أهالي القرية عادة يرفضون تعليم البنات خوفاً من الفضائح. وكانت هناك أيضاً مدرسة رسمية فيها من الصف الأول حتى السابع الابتدائي، يأتيها الصبيان عادة من القرى المجاورة مثل معار والدامون وكابول وتمرة (يحتاج إلى الدقة، فقد كان في بعضها مدارس) ليتعلموا فيها العربية والإنكليزية والعلوم والدين والتاريخ والزراعة. وبعد انتهاء المرحلة الابتدائية، كان على الصبيان أن يذهبوا إلى عكا أو صفد لمتابعة تعليمهم.

كانت إحدى الوظائف المتاحة للقرويين هي العمل مع الحكومة في سلك الشرطة. وقد عمل في هذه الوظيفة العديد من القرويين، ووصل بعضهم إلى مراكز عالية فعلاً. وكانت أشبه ما تكون بوظيفة وراثية، فعندما كان الوالد شرطياً كان أبناؤه يصيرون شرطيين من بعده.

أذكر الأحاديث التي كانت تدور حول العلاقات بين العرب واليهود. كان والدي كثيراً ما يتحدث عن الزمن الذي كان قبل أن توجد السيارات، عندما كان عنده جمال تنقل منتجات القرية إلى حيفا وصفد وطبريا وحتى إلى حلب أحياناً. كان يعرف بعض اليهود في طبريا وكان يبيعهم البضائع. ويتحدث معهم، وكان اليهود يقولون له ((سوف نصير حكام هذه البلاد)). وكان جدي يغضب ويشتمهم ويصرخ فيهم: ((سوف نضربكم بالعصي والحجارة يا أولاد الميتة)).

أذكر كيف أن جدي حمل عصاه خلال حرب 1948 ودعا شباب القرية للهجوم على اليهود قائلاً: ((خلينا نخلص على أولاد الميّتة هؤلاء))، كان يعتقد أن اليهود لا يستطيعون مواجهة العرب، لأنه ما يزال يفكر بعقلية قتال رجل لرجل، وليس بعقلية العصر الحديث حيث أفضل الأسلحة هي التي تؤمن الانتصار في الحرب. كان معظم أهل القرية يفكرون مثل جدي، ويحاولون بشتى الوسائل الممكنة. كثير منهم باع بقرة أو حصاناً ليشتري بندقية. وكانوا يرسلون البعثات إلى سوريا ولبنان لشراء البنادق، خاصة البنادق الألمانية القديمة التي كانت تكلف ما بين 40 و100 جنيه فلسطيني (الجنيه كان يعادل جنيهاً استرلينياً) وهو مبلغ كبير بالنسبة للفلاح الفقير..)).

إن هذا الوصف يكشف عن مدى حلاوة العشرة في الحياة الفلاحية الفلسطينية، وعن أهمية تلك الاحتفالات التي كانت تفعم كافة المناسبات المهمة بالفرح – وذلك على نقيض الكدح المعاش يومياً وتبدو هذه الاحتفالات من وجهة النظر الاقتصادية مدعاة للتبذير- إذ غالباً ما تقع العائلات تحت وطأة دين ثقيل لتتمكن من تغطية نفقات الولائم التي ترافق زواج الأبناء وتستمر أسبوعاً..

وقد حدثني ز.ك.، الذي كان جده يريد الهجوم على اليهود بعصاه، عندما لحق بعائلته بعد سقوط شَعَب:

((عندما غادرنا القرية، أخذ اليهود جدي وأخرجوه إلى الأردن مع اثنين من أبنائه. وقد مات عمّان لي آخران على الطريق بالقرب من جنين ولكن جدي البالغ من العمر يومئذ نحو 110 سنوات تابع طريقه إلى حلب حيث كان له معارف مكث عندهم بعض الوقت. وبعد ذلك انضم إلينا في (مخيم) بعلبك. وكان طقس بعلبك شديد البرودة بالنسبة لرجل طاعن في السن كجدي فعدنا إلى صور. وهناك قرر أن يعود إلى فلسطين. حاول والدي أن يقنعه أنه كبير السن وأنه لن يستطيع الوصول. كان ذلك سنة 1950. ولكنه أصر على الذهاب، دون أن يخبر أحداً، اشترى حماراً واستأجر دليلاً وعاد إلى فلسطين ووصل قريتنا. وعاش هناك عيشة صعبة للغاية لأنهم منعوه من البقاء مما اضطره إلى الاختباء في الحقول أثناء النهار. كانت جدتي في مجد الكروم ولكنها لم تستطع الوصول إليه. وبعد عدة محاولات استطاعت أن تصل إليه فوجدته مريضاً وفاقد البصر. ومات بعد أربع أو خمس سنوات)).

هذه باختصار قصة الحياة في شَعَب كما وردت في كتاب روز ماري صايغ..

عن كتاب شعب وحاميتها: للأستاذر ياسر علي